吉之助の雑談42(令和4年7月〜12月)

〇令和4年12月・歌舞伎座:「助六由縁江戸桜」

今回(令和4年12月・歌舞伎座)・十三代目団十郎襲名披露・2月目の「助六」は、前月(11月)と顔ぶれを替えての上演です。前月の襲名披露演目(「勧進帳」・「助六」)について、団十郎の長年の課題である台詞の発声について改善の兆しが見えたと書きましたが、断言するのはまだ早い。と云うのは、ずっと期待してきたのに・ガッカリした経験が何度もあったからです。ぬか喜びはしたくありません。それを言うのは、もう少しいくつかの演目で確認をした後の・1年か2年ほど先のことにしたいと思います。しかし、襲名披露2月目の舞台を見た感じでは、少なくとも改善の取っ掛かりを掴んだ感じがしますね。昼の部の「押し戻し」、夜の部の「口上」も含めて、前月よりも・2月目の方が声の通りが良くなったと思います。発声の無理がないから、抑揚の悪い癖もあまり目立ちません。喉で声をコントロールしようと急くことなく、腹の底から声を出せば良いと云うことです。今月の役は相手役と掛け合いする場面が少ないせいもありますが、今月はそれが確かに出来ていたようです。この方向で改善努力を続けて行けば、先行きが期待できるでしょう。出来れば、歌舞伎十八番ではない演目を見たいものです。

2月目の助六は、かつての粗削りなギラギラした感じが奥に引き、先月よりもさらに落ち着いたこなれた感じになって・良い出来であったと思います。しかも成田屋らしい大らかさがあります。助六はこれでなくちゃあ嬉しくありません。特に見物は河東節に乗せた出端の踊りで、角々の決めのポーズの形も良かったが、しっとりとした風情が見えたところに団十郎の芸の進境が見えた気がします。

ところで今回の「助六」の注目は、新・団十郎のことはもちろんですが、玉三郎の・久しぶりの揚巻ということがあったと思います。当初2020年に予定された13代目襲名披露の「助六」(結果としてコロナのために中止)では玉三郎が揚巻で出る話はなかったわけで、恐らく今回も玉三郎は揚巻を演じるつもりはなかったと察せられます。それが12年ぶりの揚巻ということになったのは、玉様ファンの吉之助もびっくりでしたが、多分興行的な要請があったのでしょうねえ。揚巻の衣装は40キロを超える重量があるということで、体力的にもキツい役です。四代目雀右衛門が83歳で揚巻を演じた超例外はありますが、六代目歌右衛門が最後に揚巻を演じたのも68歳のことでした。玉三郎(現在72歳)も今回は相当な決意で臨んだと思います。

と云うことで今回の玉三郎の揚巻ですが、全体的な印象としては12年前(平成22年・2010・4月歌舞伎座・旧歌舞伎座さよなら公演)の揚巻とあまり大きな変化はないようです。悪態のツラネに女性のヴィヴィッドな感性を鮮やかに描き出しています。助六に対する熱い思いも、意休に対する意地(怒りと云うよりも意地でしょうねえ)もよく表出できています。と云うことは玉三郎60歳の印象を維持しているわけだから・そのこと自体が驚異と云えるわけですが、ただし、ここは吉之助が四十数年来の玉様ファンであるということでお許しをいただきたいですが、実は吉之助としては、玉三郎の揚巻にこの12年の歳月なりの芸の変容・進化が見たかったのです。(特に台詞において)より一層のフォルムへの研ぎ澄ましが欲しかったと思います。残念ながら、そこに若干の不満を覚えるところがありました。吉之助としては、もう少し息を詰めて言葉を後ろへ引っ張る感じにして欲しかったのです。これは必ずしもテンポを遅くするということではないのですが、台詞にもう少し粘りが欲しい気がしました。そこの感触がどことなくあっさりしていたように感じました(そこが良いと云う方も当然いらっしゃるでしょう)が、そこに揚巻は現在の玉三郎にとってやっぱり相当な重労働なのだと察せられた気がしましたね。まあこう感じたのは吉之助の過剰期待のせいもあったと思いますが、実は先日(10月名古屋御園座)での八重垣姫にも同様なことを感じたことでもあるので、ちょっと気になってはいるのです。

弥十郎の意休は抜擢だと思いますが、よく頑張っています。身体が大きいので見栄えがしますが、台詞の調子の強さはもう少し抑えた方が良いかも知れませんねえ。敵役然とした強さという単純なこととはちょっと違って、性格的な悪・要するに助六とは根本的にウマが合わないと云う意味での悪でしょうかねえ。茫洋とした悪の大きさが欲しいところです。勘九郎の白酒売は、団十郎の助六とちょうどいいコンビになっていたと思います。

(R4・12・16)

〇令和4年12月・歌舞伎座:「毛抜」

今回(令和4年12月・歌舞伎座)の「毛抜」については、新・新之助初舞台(9歳)の演目として如何なものかという批判は出て当然だと思いますし、吉之助も正直なところ「まあ御愛嬌だと思って見ましょうか」と云う感じで最初舞台を見ていたのですが、(もちろんそうでなくっちゃなりませんが)新之助は真剣そのもので演じていたのには驚きもし・感心もしました。粂寺弾正を演じたいと云うのは本人が言い出したそうですが、その気持ちに偽りないことは、舞台を見ればよく分かりました。観客席が新之助を見守る雰囲気になっていたのは、これは自然なことです。新之助が長い台詞をしゃべるのを息を詰めて聞き、言い終わると・ホッとした感じで、その度に盛大な拍手が沸き起こりました。ガンバレ・ガンバレという雰囲気でありましたが、新之助には心配は無用なようでした。観客のハラハラをよそに新之助は淀むところなく台詞を言い終えて、舞台振りは堂々たるものでありました。もちろん「9歳の役者の芝居」としては・・と云うことですが。出来を真正面から論じるわけに行かないにしても、しかし、新之助は家の芸に精一杯取り組んで、これから役者の道を歩んでいく気概を見せました。演技が伸びやかで素直なことは、何にも代えがたいことです。ここは新之助初舞台を真摯にサポートした共演の役者さんたちにも賛辞を贈らなければなりません。吉之助が将来彼が十四代目を襲名する舞台を見ることは無理ですが、若い歌舞伎ファンの方はこの新之助の舞台をよく目に焼き付けておくことです。「私は十四代目の初舞台を見たんだよ」と将来きっと自慢出来ると思います。

荒事に必要なのは「童子の心」だと言いますが、純粋無垢な気持ちで取り組んだ新之助の粂寺弾正には、そういう口伝を思い出させるところがあったようです。「ソウソウ「毛抜」って云うのは・こういう他愛ない大らかな芝居なんだよ、難しい理屈なんかないんだよ」というところを思い出させてくれました。重ったるくなく、軽い感じで出来たところは、なかなかのものでした。もちろん9歳の新之助(童子)であるからこそ出せたものだと思います。そう云うものは成長の過程で次第に失われてしまうのが世の常でありますが、願わくば、この純粋無垢な気持ちを忘れず、これに芸容の大きさを加えて行って欲しいと思いますね。

ところで新之助の台詞は淀みなく、総体として立派なものでしたけど、ここからは新之助の台詞指導をなさった方に申し上げたいですが、相手役の台詞を受けて返す時の台詞の頭が、高めに浮く傾向が若干見えるようです。例えば、秀太郎に対する「これはそこもとが民部殿のご舎弟・・」、巻絹に対する「これはお心に掛けられ忝いことでござる・・」の、「これは」は、「こ」から高く入るのではなく、「こ」を下げて・二音目の「れ」を上げる。二字目起こしが台詞回しの大原則なのですから、ここは癖に固まらないうちに早急に直して欲しい。ここが出来てない役者さんは少なくありませんからね。

(R4・12・11)

〇令和4年11月・歌舞伎座:「助六由縁江戸桜」・その2

今回(令和4年11月・歌舞伎座)の新・団十郎襲名の助六は、(これまでの彼にはない)しっかり二拍子のリズムを踏んで・発声のペースを崩さない端正な行き方で、いわば基本に立ち返ろうとした印象がします。その代わりかつて我々を感激させた荒々しさの要素は希薄になったと思いますが、こう云う要素は、芸の成熟につれて振り捨てていかねばならないものです。願わくば「荒々しさを様式の端正さのなかに封じ込める」となってもらいたかったですが、もう現在の団十郎は、芸の荒々しさにこだわり続けるか・芸の端正さを目指すかという二者択一をせねばならない段階に来ていると思います。それならば今後歌舞伎役者として成長して行くために、どちらを選ばねばならないかは、明らかなのです。答えは、明らかに後者です。

台詞のテンポを遅くして・リズムをしっかり踏んだ発声を心掛けること、「しゃべりの芸の原点に戻ること」、それが現在の団十郎に一番求められることなのです。その結果、今回の新・団十郎の「助六」は、どことなく仁左衛門の「助六」(平成30年10月歌舞伎座)に近い感触を感じさせるものになりました。団十郎が端正さを心掛けることで逆に取り落とすものは大きいと・これを惜しむ方も少なくなかろうと思いますが、これは45歳となった団十郎が台詞を改善し・これから歌舞伎役者として成長して行くために経なければならぬ過程だと思います。まあはっきり云えば、「しゃべりの芸の原点」に立ち返って出直しということですね。芸の端正さへの意識は、助六登場の花道での出端の踊りにも、良い影響を与えていました。しっとりとした面持ちが見えて来たと思います。

その観点から今回の助六を見ると、本舞台での名乗りのツラネは声も出て、近来になく良い出来であったのではないでしょうか。身の丈にあったテンポでしっかり二拍子を踏んだおかげで、喉に無理ない発声が出来ていたからです。これを勢い良くまくし立てようとすると、声が上ずってしまいます。助六は、自分のペースで芝居しても何とかなる役です。「助六」は対話劇と云うほどのものでないからです。だから発声の不安定なところが目立ちません。

この点は興味深いことですが、松緑の意休の台詞にも同じことが言えます。松緑は声はよく通る人ですが・抑揚に癖が強いところが大きな課題だと思いますけれど、今回の意休では、あまり発声の癖が目立ちませんでした。意休の台詞がゆっくりテンポで踏みしめるような様式だから、これが松緑の喉に良い作用をしたと思います。これも今回の団十郎の台詞改善と同じ理屈です。松緑の意休はちょっとスケールは小振りであったかも知れませんが、思いの外、団十郎の助六と噛み合って見えたのは、両者の行き方が一致していたからです。なかなか良い意休でしたね。

話を団十郎の助六に戻しますが、今回も、対話というほどでなくても・他の役者とやり取りする場面で、声が上ずるところが見えないわけではありません。例えば、気に障るほどのものでもないが、くわんぺら門兵衛との、「もう好い加減に了見してやるものだ、ヨォ」の、「ヨォ」で声がやっぱり浮いちゃいますね。多分会話の「軽み」を出そうとしている「つもり」なのでしょうが、ここは調子を抑さえた方が良い。まあそういうところがあるにしても、大筋では、今回の助六は特別公演の成果が見えるものであったと見て宜しかろうと思いました。他の狂言でも、この方向で台詞の改善努力を続けてくれるのならば、歌舞伎にとってもいくらか光明が見えて来るでしょう。

台詞のことを書いてきたので、ここで初舞台の新之助の、福山のかつぎの悪態についても触れておきます。威勢よく台詞をスラスラ巻き出してなかなかの舞台度胸で、大したものでした。9歳でこれだけ出来るのは凄いことだと思いますし、感性がまっすぐ素直であるのも貴重なことだと思います。ここまでは新之助を褒めるとして、これからは新之助の台詞指導をなさった方に申し上げたいですが、「スラスラ滑らかに早くしゃべれば良い」と云う意識が本人に強いようですねえ。その通りスラスラ元気にしゃべれていますが、リズムが前のめり気味です。ここはもっと遅く、できるだけ遅く、この1倍半くらいか・もっと遅くしゃべらなければ、悪態のツラネの様式にならないでしょう。もっとしっかり言葉の粒を立たせることが出来るまで遅くすることです。最初が肝心であるから「様式」を意識させる指導をして欲しいと思います。そのためには周囲の方の台詞をよく聞く習慣を付けさせることです。このことは昼の部の「外郎売」でも同じことです。「早口言葉だからスラスラ早く言わないと」ではなく、それはツラネの、「しゃべりの芸」の様式をしっかりと持っているのです。そこを感覚で掴むことですね。

本稿冒頭で触れた通り、「助六」には洗練された悪態の様式があって、町のならず者たちだけではなくて、福山のかつぎのような町人も悪態をついて喧嘩を売り、揚巻のような女郎までも見事な悪態をつきます。それは常に周囲の目を意識したものであり、度胸とセンスの良さを競うための・虚勢を張った祭祀的行為なのです。

菊之助の揚巻は立派なものです。このところの菊之助は数々の大役を見事にこなして・ホントに大きな役者になってきました。菊之助の揚巻は、「実(じつ)」の印象がしますね。これは例えば揚巻の意休に対する悪態でも、恋人助六のことを詰(なじ)られた揚巻が本気で怒っている・意休に斬られる覚悟で物申したいという・女の「実」の気持ちがあるものとして理解できそうで・それはそれで十分納得は出来ますけれど、菊之助の揚巻は何だか健康的な感じがしますね。吉原は江戸の総合文化センター・揚巻はそこのトップ・スターと云うことならばそれは分かりますが、菊之助はそんな感じでやっているのかも知れませんねえ。しかし、遊郭というのは「悪所」であって、猥雑な反道徳的なエネルギーが満ち溢れている場所です。いわば揚巻は「悪の華」なのです。悪態が周囲の目を意識した虚勢を張った行為であるとすれば、もうちょっと町のならず者を間夫に持つ遊女の爛(ただ)れた・不健康なところがあって欲しい気がしますが、まあこれは菊之助の芸の持ち味だから仕方がないところでありましょうか。「忠臣蔵」のお軽でも、菊之助は六段目には似合うが、七段目だとちょっとしっくりしないのと同じことがここで起きているようです。玉三郎であると七段目はホントぴったりなのだが、六段目だと艶(なま)めいた感じになってしまいます。玉三郎と菊之助の芸質は多分その辺微妙に異なるのでしょうねえ。

(R4・11・19)

〇令和4年11月・歌舞伎座:「助六由縁江戸桜」・その1

「助六」は悪態の芸術だと云われます。ところで、折口信夫がこんなことを言っていますね。

『「助六」には、洗練された悪態があります。悪態は祭りが代表的な場所だから、祭りの場所へ行ったような気がしたのでしょう。吉原の桜祭りのようなね。祭礼には、両町内懸け合いで、「あくたい」のつき較べをする、それが仕来りとして盛んになる。様式化して詞章が練られて来る。神楽や神事芸能に対しても、盛んに之を発します。同時に「ほめ詞」も言いかけます。芝居などでも、ほめ詞が様式化し、儀礼化して保存されましたが、悪態は自由に分散し、見物に放任するようなことになって行きました。これが必ずしも町奴、侠客などの専有でないことは、「助六」を見ると一等よく分かります。』(折口信夫:「助六座談会」・昭和21年5月・「演劇界」)

別稿「悪態の演劇性」でも触れましたが、「助六」で興味深いことは、悪態をつくのが助六や意休のような町のならず者たちだけではなくて、福山のかつぎのような町人も悪態をついて喧嘩を売り、揚巻のような女郎までも見事な悪態をつくことです。つまり、このようなかぶき者の気風が一般人にまで膾炙していたということです。

しかしこれは町のならず者が芸能神事を意識していたと云うことではなく(もちろん起源はそこにあるわけですが)、彼らは「男伊達」でありますから、それにふさわしい振る舞いをして見せないと「男がすたる」のです。つまり悪態は常に周囲の目を意識したものです。そこに度胸とセンスの良さが光るから、「カッコいい」のです。これが悪態の演劇性・祭祀性と云うことです。

歌舞伎の「助六」で見る悪態は舞台で様式化されたものですから、悪態が持つ原初的な力は既に失われていますけれど、荒事の二拍子のキビキビしたリズムのなかにかつての江戸っ子の意気地を想像することは十分に可能だと思います。しかし、悪態が生(なま)っぽいものになってはいけません。そういった生なものは端正さのなかに押し込められねばなりません。そうすることで悪態は様式になって行くのです。

新・団十郎の助六は、初役(平成12年・2000・1月新橋演舞場でのこと・当時は七代目新之助)の時は、その生っぽさ・荒々しさで世間に衝撃を与えました。吉之助も「これで歌舞伎は20年位寿命が延びた」と感激したものでした。それは事実ですけれど、その後の団十郎は持ち前の荒々しさをうまく制御出来ませんでした。吉之助も助六再演の度に大いに期待をしたものでしたが、色々試行錯誤はあったと思うけれども、残念ながら、海老蔵時代には荒々しさを端正さのなかに押し込めることが出来ないまま、団十郎襲名を迎えることになってしまいました。発声術に根本的な問題があったと思いますね。荒事の二拍子のリズムをしっかり踏む「しゃべり」の芸の基本が出来ていないのに、荒々しさ・力強さを無理に出そうとしても、様式が崩れるばかりなのです。だから思い切って、二拍子のリズムをしっかり踏んで自然な発声を心掛けること、台詞の端正さの側面から「しゃべり」の芸を立て直して行く方が、団十郎にとっては、結局、台詞改善の早道なのです。もっとも彼自身がこのことを自覚せねばどうにもなりませんが。

しかし、先日(10月31日)新・団十郎襲名特別公演の「勧進帳」で、仁左衛門の指導(と吉之助は理解しています)によって、良きヒントが与えられたと思います。特別公演の弁慶は、しっかり二拍子のリズムを踏んで・発声のペースを崩さない行き方(つまりそれまでの彼にはない行き方で)端正な印象に仕上がって、これはなかなか良いものでした。彼の持ち前である荒々しさは抑えられましたが、どうやらこれで弁慶の格好が付いたと思います。ここで彼が何か「気付き」を得たのであれば、この「気付き」が弁慶だけでなく・助六にも・或いはその他の役にも適用できると云うことが分かったはずです。台詞改善はそこから始まります。

と云うわけで11月7日から始まった襲名披露・本興行の「助六」は、その後の団十郎の方向性を占う意味でも注目しましたが、大筋に於いて、特別公演の成果が見えるものであったと見て宜しかろうと思いました。これまでの彼の助六とは若干趣が異なって、芸の端正さが意識された助六になっていました。助六については、とりあえず安心しました。(この稿つづく)

(R4・11・16)

〇令和4年11月・歌舞伎座:「勧進帳」・その2

そこで新・団十郎の弁慶を見ると、花道上で「関を破って通るべし」と勇み立つ仲間を止める弁慶の第一声「やあれ、暫く御待ち候へ」は、しっかり二拍子のリズムを踏んでなかなか良かった。ここは声は出ていましたが、富樫との対話になると声が次第に上ずって来るのは、富樫に引っ張られて台詞が早くなって・リズムがしっかり踏めていないからです。ここを自分のペースで押し通して行ければ、大きい弁慶に出来るのですがねえ。

山伏問答は、弁慶・富樫互いのテンポ感覚に微妙なズレがあり、がっぷり四つに組んだ問答にまで至っていません。もっとも近年ホントに感服できる山伏問答に出会うことは滅多にありませんけどね。特別公演での仁左衛門の富樫との問答も・あのインテンポに近い速度設計では、対決の熱さ・迫力と云う要素はどうしても犠牲にならざるを得ません。その代わり四つに組んだ横綱相撲の「型」みたいな大きさは確かにあったと思います。実はこの感覚が大事なのです。この感覚さえあれば、対決の熱さは「型」に於いて感得されます。しかも荒事の原点たる「しゃべり」の芸を踏まえたものになります。これは能取り物(松羽目物)としての「勧進帳」の風格に沿うものなのです。今回(令和4年11月・歌舞伎座)の山伏問答では、互いのリズムがズレたため、この点に不足が見えました。役者は対話に関してアンサンブルということにもっと敏感であるべきですね。

ともあれ山伏問答はズレが見えるにしても双方どうにか持ち堪えたかに見えましたが、むしろ続く弁慶の義経打擲の方へこのツケが回ったようですね。富樫が弁慶を止めて言う一声「早まり給うな」がまるで悲鳴のような金切声です。これは非常にマズい。弁慶が富樫に責め拷問を食らわせて、富樫が悲鳴をあげた如くに聞こえます。これでは富樫が小さく見えてしまいます。ここは弁慶・富樫双方に問題があると思います。後に「打擲は弁慶の咄嗟の計略であった、お見事であった」みたいな話になるから・これは弁慶が計算ずくでやったことみたいに思うでしょうが、あの時富樫が止めなければ・弁慶は義経を打ち殺していたはずです。あれは弁慶にとって天からの救いの声なのです。そのように聞こえるようにして下さい。富樫は澄んだ声で、荒ぶる神を鎮めるように落ち着いて、「早まり給うな、番卒どもの由なし僻目より・・」を言わねばなりません。また弁慶は富樫にそのように言わせるように持って行かねばなりません。ですから詰め寄りから打擲に至るまでの双方のアンサンブルに問題があるのです。どこかお互い喧嘩腰で乱暴に見えているということだと思います。詰め寄りは舞踊なのですからキレイにやって欲しいですね。ここは再考の余地があります。

延年の舞いについては、特別公演の時も「もっと大らかさが欲しい」と感じましたが、今回も同様です。団十郎の弁慶はまだ富樫に気を許していない風がありますねえ。本行の「安宅」は兎も角、歌舞伎の「勧進帳」での延年の舞いは、明らかに富樫を祝福するために舞われるものです。弁慶も富樫も共に義経信仰に殉じることになるのですから。

一行がこの場を立ち去る時、笈を背負った弁慶が富樫に対ししっかりと礼を取るのは、良いことです。他の弁慶では頭を下げると同時にお尻を持ち上げているようなのが多いですが、団十郎はしっかり礼を取っています。これはとても良いことです。幕外の飛び六方の引っ込みは豪快で良かったと思います。猿之助の義経は、恐らく富樫の方が向きではあろうけれど、神妙に勤めていましたね。

(R4・11・14)

〇令和4年11月・歌舞伎座:「勧進帳」・その1

本稿は、令和4年11月・歌舞伎座・十三代目団十郎襲名披露本興行での「勧進帳」の観劇随想です。まず先立って10月31日に行なわれた「特別公演」での「勧進帳」のことに触れておかねばなりません。台詞のテンポを遅めに、速度をあまり変えず、リズムをしっかり踏んでいく弁慶でありました。荒事の台詞廻しの原点は、「しゃべり」の芸です。これが富樫を勤めた仁左衛門の指導の成果であったことは明らかです。おかげで新・団十郎の長年の課題である発声に大きな改善が見られたことは嬉しいことでした。ここから「気付き」を得て、これが一時の成果で終わることなく、今後も彼がこの方向で努力を続けるならば、団十郎のみならず・歌舞伎にとっても目出度いことです。この視点から、今月・11月7日から始まった襲名披露本興行での「助六」(助六)と「勧進帳」(弁慶)の二役に於いて、団十郎がこの経験をどの程度深く自分のものとしたか、興味を以てこれを見ました。

助六については別稿にて詳しく触れることとしますが、大筋に於いて、特別公演の成果が見えるものであったと見て宜しかろうと思いました。これまでの彼の助六とは若干趣が異なり、芸の端正さが意識された助六になっていました。助六については、とりあえず安心しました。しかし、弁慶の方は、特別公演と比すると、リズムが若干崩れた感じになってしまいました。テンポも早くなって、その分リズムの刻みが浅くなっている。このため発声についても上ずる調子になり、発声に芯がない方向へ若干戻った感じです。ただし前回(令和元年5月歌舞伎座)の弁慶よりは、大分ましですが。その理由は、明らかです。助六は、自分のペースで芝居しても何とかなる役です。「助六」は対話劇と云うほどのものでないからです。しかし、「勧進帳」では、そうは行きません。相手(富樫)がいるからです。「勧進帳」は、当時(初演は天保11年・1840)からすると画期的な対話劇でした。弁慶だけで山伏問答は出来ません。

こう書くと、今回(令和4年11月・歌舞伎座)の弁慶の発声が特別公演の時より悪くなったのは、富樫(幸四郎)のせいだと聞こえたかも知れませんが、もちろんそう云うことではありません。幸四郎に相手(団十郎の弁慶)のことまで気遣う余裕はないでしょう。しかし、「勧進帳」は対話劇だと云う観点から山伏問答というものを考えて欲しいとは思いますね。

幸四郎は、先月(31日)の特別公演「勧進帳」の舞台を見たと思います。見たのであれば、前回(令和元年9月歌舞伎座)の「勧進帳」で富樫を勤めて、仁左衛門の弁慶に対した時、あくまで仁左衛門の弁慶をベースにした場合の話ですが、「あの時の自分(富樫)はこのように弁慶に対すれば良かったのだ」ということが分かったはずです。仁左衛門の弁慶の弁慶は、テンポを遅めにして・速度を変えないインテンポの行き方でした。これで弁慶は、何事にも動じない・沈着冷静な印象となります。対する幸四郎の富樫は、問答が進むにつれ・次第にテンポを上げて・声を高く強めていくやり方でした。その結果、富樫ばかりが熱くなり・いきり立つように見えて、撃沈してしまいました。(注:仁左衛門の弁慶に対して撃沈した富樫は、幸四郎だけではありません。十八代目勘三郎の富樫もそうでした。)ホントはここは仁左衛門が自分のテンポ設計を幸四郎に話して・これに合わせてもらうようにすべきでした。テンポを次第に上げて行く幸四郎のやり方の方が、山伏問答のテンポ設計として常識的なものではあるのです。しかし、相手のことに構わず・ただ自分のペースでやっていたのでは、対話劇にならないでしょう。対話劇としての「勧進帳」の富樫は、主役であり・大先輩である仁左衛門に譲って、弁慶のテンポ設計に臨機応変合わせることが出来ねばなりません。その答えが特別公演の時の、仁左衛門の富樫にあったと云うことなのです。こうすれば弁慶と富樫はがっぷり四つに組んだ印象になり、幸四郎の富樫が大きく見えたはずです。幸四郎はそこのところをどう見たでしょうか。

幸四郎の富樫は、何度か見ました。幸四郎も未だ役の肚を掴みかねているようで、見る度に印象が微妙に異なるように思います。今回(令和4年11月・歌舞伎座)の富樫では、謡掛かりに歌う感じが全体に強くなりました。台詞が高調子に浮く感じがします。台詞の末尾が伸び気味なのも気になります。山伏問答は、テンポを次第に上げて行く・いつものやり方です。どうも印象が希薄に感じますが、肚の持ち様に課題がある気がします。

そこで団十郎の弁慶へ目を転じると、どうやら幸四郎の富樫のスタイルの方へ引っ張られて中途半端になってしまったようです。台詞のテンポが早くなって、リズムの打ちが浅くなってしまいました。器用なタイプではないのだから、良い意味において、自分のスタイルを押し通すところがあって良いと思いますがね。相手に合わせようとしちゃうのだな。他の狂言に於いても、団十郎は、対話というほどでなくても・他の役者とやり取りする場面では、声が上ずる傾向がしばしば見えます。多分会話の「軽み」を出そうとしている「つもり」なのでしょう。しかし、このため発声が弱くなったり・強くなったり、不安定な感じに聞こえます。器用ではないのだから、この「勧進帳」の弁慶でも、もっとデーンと構えた方が良い。団十郎の発声のことだけを考えても、その方が良かったのです。(この稿つづく)

(R4・11・11)

〇令和4年10月31日・歌舞伎座:十三代目団十郎襲名披露の「勧進帳」・その3

一方、玉三郎の義経も、やはり台詞のテンポを遅めに・リズムをしっかり踏む台詞廻しで、これも仁左衛門の富樫に相応したやり方で、新・団十郎の弁慶を別角度から支えていたと思います。正直申し上げると、義経という役は、玉三郎の体質に必ずしもぴったり嵌らないところがあると思います。女形が義経を演じることは多いですが、艶の質感が向きの方と・そうでない方がいらっしゃるようです。例えば七代目梅幸には向きますが、六代目歌右衛門にはあまり向きとは申せませんでした。優美さが先に立つ玉三郎にも、そんなところがあります。しかし、今回の玉三郎の義経に表現を実(じつ)の方向へ持っていこうとする意識が特に強く見えたのは、仁左衛門と同じく、やはり団十郎の弁慶を端正なしゃべりの芸へ導こうという意図からであったに違いありません。玉三郎もまた、団十郎のために出来ることをホントに最大限してみせたと思います。

発声が良くなって「勧進帳」前半はなかなか引き締まった出来になりましたが、後半の弁慶の舞いについては、まだ改善の余地があるようです。もっと大らかさが欲しいと思います。「茫洋な」とでも言いましょうか、団十郎の名跡に相応しい・ゆったりした大きさですかね。所作に若干急く感じがあると云うか、生(なま)な感じがまだ強いようです。そう云うところは彼の美質でもあるのですがね。それは分かるのだが、それが却ってスケール感を小さくしているきらいがあります。そう云うものは芸の成熟に連れて振り捨てて行かねばならないものです。詰まるところは台詞と似たような問題なのですが、彼のなかの荒ぶる資質を端正さの様式に押し込めることを心掛けて欲しいですね。そうすることで彼の「勧進帳」は、団十郎らしい・もっと大きいものに変わって行くと思うのです。

今回(令和4年10月31日・歌舞伎座)の新・団十郎の弁慶は、台詞・発声に関しては、いくらか光明が見えました。これも仁左衛門・玉三郎の導きのおかげです。この経験から団十郎が何某かの「気付き」を得て、今後もこの方向で発声の改善努力を続けて行けるかどうかは、まずはこの11月から始まる襲名披露・本興行での、弁慶と助六を見れば、占うことが出来ると思います。願わくば、そう在ってもらいたいものです。

(R4・11・3)

〇令和4年10月31日・歌舞伎座:十三代目団十郎襲名披露の「勧進帳」・その2

よろしければ別稿「台詞劇としての勧進帳」をご覧ください。これは3年前・令和元年(2019)9月歌舞伎座での、仁左衛門(当時75歳)の弁慶による「勧進帳」の観劇随想です。台詞のテンポを遅めに、速度をあまり変えず、言葉を噛みしめるようにリズムをしっかり踏んでいく弁慶でした。「この倍の速度で台詞をしゃべろ」と云われても難なくこれをこなすであろう・歌舞伎界随一の台詞術を持つ仁左衛門が、敢えてこの遅いテンポを押し通す意図はどこにあるかと云うことです。それは「しゃべりの芸の原点に戻れ」ということです。当時の吉之助は、次のように書きました。

『この仁左衛門の弁慶を、是非海老蔵に見てもらいたかったなあと思うのです。確かに仁左衛門の行き方は海老蔵とは全然違います。真反対と云っても良いかも知れません。しかし、「歌舞伎十八番はしゃべりの芸だ・しゃべりの芸の原点に還れ」という主張は、これは実は吉之助が海老蔵に一番言いたかったことです。現在の海老蔵の課題が台詞の改善にあること、これは衆目の一致するところです。海老蔵が持つ荒ぶる資質(これは何にも代えがたいものです)を端正さの様式に押し込めること、これが今一番海老蔵の歌舞伎十八番の役々に求められることなのです。そうすれば海老蔵の芸のエッジが立って来ると思うのですがねえ。そのヒントが仁左衛門の弁慶にはあると云うことを指摘しておきます。』(「台詞劇としての勧進帳」)

今回(令和4年10月31日・歌舞伎座)の、新・団十郎の弁慶は、「しゃべりの芸の原点に戻る」ことを意識したところが見える弁慶でした。このような姿勢は、これまでの彼には見えなかったことです。それは、台詞のテンポを遅めに・速度をあまり変えず・リズムをしっかり踏む台詞廻しにはっきりと現れました。もちろんまだ十分なものではありません。癖のある抑揚も直したいところはあるにしても、今回一番改善が見えたのは、声が無理なく良く出ていたことでした。これが仁左衛門の指導の成果であったことは、明らかなのです。

荒事の発声というのは「甲高い大声で・急き立てるように喚く」ことであるようなイメージが世間にあるかと思います。それは必ずしも間違いとは言えません。しかし、それは背景にしっかりとした二拍子の「しゃべり」の技術があればこその話です。「しゃべり」の芸の基礎がまだ出来ていないのに、いきなり大声でスラスラ早口で「らしく」台詞をまくし立てようとしても、発声に無理が出るばかりです。海老蔵時代の彼は、そう云う状態であったのです。ならばいっそのこと台詞のテンポを遅くして・リズムをしっかり踏んだ発声を心掛けること、「しゃべりの芸の原点に戻ること」、それが現在の団十郎に最も求められることなのです。そのお手本のような台詞が、あの仁左衛門の弁慶です。

今回、仁左衛門は団十郎にしゃべりの芸の原点に戻った弁慶を教え、自らは富樫へ廻って、自分が弁慶を演った時に富樫役者に「こういう風に押してもらいたい」と感じていたであろうことをそっくりそのまま演ってみせたと理解しました。弁慶役者の側からすればホントにやりやすい富樫でした。と云うか、「ホラ俺のこの調子に付いてこい」とまるで弁慶を導くかのような富樫の山伏問答でありましたねえ。今回、仁左衛門は、団十郎のために出来ることをホントに最大限してみせたと思います。指導に応えて団十郎も頑張ったことは、素直に認めたいと思います。

願わくば、この「初心」を忘れず、これが今回だけのことにならず、他の役においても・助六についても、「しゃべりの芸の原点に戻れ」と云う仁左衛門の教えが適用できるんだと云う「気付き」が、団十郎のなかにあって欲しいと思います。(この稿続く)

(R4・11・2)

〇令和4年10月31日・歌舞伎座:十三代目団十郎襲名披露の「勧進帳」・その1

令和4年(2022)10月31日・歌舞伎座での、「十三代目団十郎白猿襲名披露記念・特別公演」を見て来ました。いつもだと襲名披露本興行の初日を終えた時点で新しい名前になるものだと理解していますが、今回の場合は、本日・特別公演を終えた時点で・晴れて十三代目団十郎になったということだと思います。世界的なコロナ蔓延で襲名興行が約2年半延期されるなど波乱万丈でした。無事に襲名に至ることが出来て、まことに目出度いことです。これからの歌舞伎のために頑張ってもらいたいと思います。

さて本稿は、当日の襲名披露演目「勧進帳」の観劇随想です。まず結論を先に書くと、今回(令和4年・2022・10月31日・歌舞伎座)での、十三代目団十郎襲名披露の弁慶は、吉之助も彼の弁慶をこれまで何度か見ましたけれど、恐らくそのなかで最も出来が良いものであったと思いました。これまでの彼の弁慶に見られなかった・芸の端正さへの意識を垣間見ることが出来ました。この弁慶であれば、新・団十郎の弁慶として、将来へ向けての期待が持てます。そのことを素直に慶ぶと同時に、この「初心」を忘れて欲しくないと強く願うものです。

本人は分かっていることと思いますが、この弁慶は決して新・団十郎ひとりで出来上がったものではないと云うことです。仁左衛門の富樫と玉三郎の義経、この二人の大先輩の、芸の導きと下支えがあってこそ可能になった弁慶です。歌舞伎の未来は、決して明るいわけではありません。歌舞伎のために団十郎に頑張ってもらわねばなりません。団十郎が良い役者になってくれなければ、歌舞伎が困ります。そのために仁左衛門と玉三郎が、ホントに献身的に新・団十郎の相手を勤めたことが、舞台を見ていてよく分かりました。お二人の、歌舞伎に対する、後輩に対する大いなる愛を感じました。おかげで今回の、この団十郎の弁慶が出来たのです。これはホントに有難いことです。

正直に申し上げると、今回の「勧進帳」に際し、吉之助はあまり過度な期待を持たないようにしていたのです。一番大きな理由は、ここ10幾余年、海老蔵の芸が独りよがりになって、芸の規格がどんどん崩れて行く様子をずっと見て来たからです。弁慶に関して云えば、初めてそれを見た時は、粗削りでまだ欠点は多いが・素材として良いものを持っている・これなら将来が大いに期待できそうだと感じましたが、期待に反して、見る度ごとに具合が悪くなって、ガッカリすることが多かったのです。残念ながらこれは弁慶だけのことではなく、助六でも、他の役でも同様なことでした。恐らく芸に関して周囲に親身にアドバイス・直言できる人がいないのでしょうねえ。まあアドバイスしても本人がどれだけ聞いたか分かりませんが。そう云うわけで、今回の「勧進帳」を見る前の吉之助は、期待よりも不安の方が大きかったと云うのが、正直なところでした。今回上演に際しては、仁左衛門と玉三郎が、ホントに真摯に芸の指導をしたと思います。そうでなければ、弁慶の・この改善はなかったと思います。だからこそもう一度繰り返しますが、この「初心」を決して忘れて欲しくないと思います。そうであれば歌舞伎の先行きに光明がいくらか見えて来ます。(この稿続く)

(R4・11・1)

〇令和4年10月歌舞伎座:「盲長屋梅加賀鳶」

黙阿弥の「盲長屋梅加賀鳶」は、明治19年(1886)3月東京千歳座での初演。これは五代目菊五郎が、幕末期に四代目小団次が演じた極悪非道の悪人・村井長庵を演りたいと思ったのを、このままでは自分の柄にちょっと合わないと感じたらしく、黙阿弥に頼んで自分に合わせて新たに書き下ろしてもらった芝居でした。昔の役者は柄というものに敏感で、少しでも自分と役との間に溝があると感じると、演じることを躊躇したようです。小団次と菊五郎の芸風が微妙に違っていたことが、この逸話からも察せられます。その違いは両者が初演した役の数々から想像していくしかありませんが、小団次はいかつい風貌の役者で・アクの強い写実の芸を追求した役者でしたから、村井長庵は図太い悪の色合いが強いものであったでしょう。一方、按摩道玄では菊五郎の持ち前の愛嬌みたいなものがちょっと出ているかも知れません。

しかし、大事なことは、菊五郎が極悪非道の悪人を演じたいと考えたのが発想の原点なのですから、道玄の場合もそこが性根だと云うことです。極悪非道の悪人というのが性根だが、間が抜けたところもちょっとある、そこが味になるということです。思うに、そこが幕末期と明治期の芝居の感触の違いでもあって、道玄をあまり写実一方の悪人に仕立てると・観客の受けが悪くなってしまう、だからそこを役者の愛嬌でちょっと「いなして」・非道なことをする申し訳を付ける、その辺が菊五郎のセンスであったと思います。つまり写実感覚から離れかけているわけだが、極悪非道の性根はしっかり押さえなければならない、笑劇になってはいけない、そこの塩梅が大事だということです。このことは、吉之助が生(なま)で見た二代目松緑の道玄の印象からも裏付けられます。

しかし、いつ頃からそうなったかは分かりませんが、愛嬌と云うより・もっと進んで笑いで茶化そうという感じに道玄を仕立てる傾向が出て来たようですね。今回(令和4年10月歌舞伎座)の「加賀鳶」の芝翫の道玄が、まさにそうです。当月のチラシを見ると、「極悪非道ながらどこか憎めない道玄」と書いてあるのには、イヤ驚きました。と云うか呆れました。まるで法界坊みたいな道玄ですねえ。まあここで察せられることは、道玄を写実の悪人に仕立てることが、令和の現代においては、ますます受け入れられなくなっていると云う現実でしょうか。

伊勢屋の強請場では、梅玉の松蔵が堅実なところを見せてくれています。決して派手なところはないけれど、しっかり押してくれています。これを真正面で受けるならば、芝翫の道玄は柄は悪くないのだから・いい芝居に出来ると思うのですが、鼻から茶化しに掛かっているような道玄です。もっと正攻法で役に対してもらいたいですねえ。芝翫なら松緑の道玄は知っているでしょう。今月(10月)歌舞伎座では、この第3部が甚だしく入りが悪いですが、観客もよくお分かりのようです。これでは写実の黙阿弥物を見る期待は、ちょっと持てません。

(R4・10・30)

〇令和4年9月歌舞伎座:「菅原伝授手習鑑〜寺子屋」(奇数日)

今月(9月)歌舞伎座・秀山祭は、昨年(令和3年)11月28日に亡くなった二代目吉右衛門・「一周忌追善」と銘打たれており、故人所縁の演目が並びます。第1部の「寺子屋」はダブル・キャストになっており、幸四郎と松緑が、日替わりで役を取り替えて演じます。本稿で取り上げるのは、奇数日公演で、松緑が松王、幸四郎が源蔵の組み合わせです。

まず松緑の松王ですが、松緑は風貌として目力があるし、独特の抑揚の癖が強い台詞廻しのこともあって、芸の感触として時代っぽいところがあるせいで、源蔵よりもいくらかしっくり来る感じがします。面白かったのは、奥で源蔵が小太郎の首を打つ音がして・思わず松王がよろけて戸浪にぶつかって「無礼者めっ」と叫ぶ・例の大見得ですが、動きが他の役者と全然違っており・まあそのせいもあったでしょうが、ハッとする鋭い動きを見せました。そこに松王の思いがビーンと立ち上がったところを見た気がしました。首実検は「出かした」と首に向かって云うところを省いて「源蔵、よく打った」と云うやり方ですが、簡潔でストレートな行き方が松緑の芸風には似合っていたと思います。

後半では、「持つべきものは子でござる」を「ゴーザールーーッ」と大声で長く引き伸ばすのは、これはいけませんねえ。台詞の流れが途切れてしまって、これでは後の千代が「持つべきものは子なるとは・・」の台詞を引き継いで行けません。ここは千代が入りやすいように、台詞を抑えて渡すのは、これは当然のことです。技術面から見ればそう云うことですが、演技面から見れば、自分の感情に浸り過ぎだと云うことです。ここは大落としまで感情は抑えなければなりません。まあ総体では松王は独りで芝居を演るようなものかも知れませんが、隣りの千代のことも考えて欲しいと思います。

偶数日公演でも同じような印象がしましたけれど、それぞれの役者がそれぞれの思いで一生懸命演っているのは分かるけれども、アンサンブルのことをあまり考えず、みなさんご自分のペースで芝居をしている感じがしますね。さすがに戸浪(児太郎)・千代(魁春)の女形陣にはそれはないけれども、立役陣は心もとないですねえ。種之助の玄蕃は頑張ってますが、単純な悪役然としていないか。牛飼舎人の松王より、ずっと身分の高い、時平に近い位置にある役人なのですから、それなりの品格が必要です。

幸四郎の源蔵は演っていることはそれなりで・悪くはないけれど、線が細くて・あまり印象に残りませんねえ。源蔵は、身替わりに寺子を殺さねばならぬことに重い罪の意識を感じています。この点は大事なことですが、結果的に小太郎を斬っちゃうのだから、「せまじきものは宮仕え」なんてことを言いながら、自分の身体に火が付けば人殺しでもやるのかと云う批判から、源蔵は決して逃れることは出来ません。だからこそ「御主人大事」の性根が大事になるのです。もっと性根を太く持たなければ、別の言い方をすれば、開き直るくらいの必死さが必要です。そうなることで初めて「せまじきものは宮仕え」の台詞に悲壮感がこもることになります。つまりかわいい子供を殺すなんてカワイソーという感傷ではなく、生きることの根源的な罪の意識にまで至らなければならないのです。幸四郎の源蔵は、情緒に流れた印象で、そこのところが弱い。肚の持ち方を根本から考え直して欲しいと思います。

まあそう云うわけで、別稿で取り上げた偶数日公演(幸四郎が松王・松緑が源蔵)の、納まりが悪い印象を、そのまま裏返したような「寺子屋」でしたねえ。奇数日か偶数日かと問われれば、まあ松緑が源蔵よりも松王の方に幾分しっくり来ていることからすると、強いて云えば奇数日の方でありましょうか。

(R4・10・25)

〇令和4年9月歌舞伎座:「菅原伝授手習鑑〜寺子屋」(偶数日)・その2

源蔵は、なかなか難しい役です。「御主人大事」はもちろん肚として大事ですが、これが強過ぎると無慈悲な人物に見えてしまう。かと云って情が過ぎれば、小太郎を斬る切っ先が鈍る。折口信夫でさえ、「義理と忠義をふりたててはいるが、源蔵は根本的に無反省で許し難い人物である」(「手習鑑雑談」)と書いているくらいです。だから「せまじきものは宮仕え」の台詞をどのようにしゃべるかは、源蔵役者に課せられる重い課題です。なぜならば、結局、源蔵は小太郎を斬ってしまうからです。人間として・この批判にどう応えるか、これが源蔵役者の仕事です。

もうひとつ、「寺子屋」は時代浄瑠璃の四段目切場ですが・のんびりした芹生の里の寺子屋を舞台とし、そこにまったく不似合いな醜い政治闘争が土足で踏み込んで来るドラマです。だから、源蔵夫婦は「世話」を基調とした方が良いのです。首実検においては「時代」を体現するのが玄蕃と松王であり、この世話と時代の対立が視覚的に「寺子屋」のドラマの彫りを深くする、このことも旨とせねばならぬことです。しかし、昨今の「寺子屋」を見ると、やはり時代物だと云うことで源蔵夫婦の感触が重ったるくなることが多いと思います。確かに御主人様の危機と云うところを重く見せようとすれば、雰囲気は自然と時代の方へ向いてしまいます。だからドラマ的に齟齬は見えないようだけれども、これは源蔵夫婦を無慈悲に・無反省に見せることにもなるのです。だから前半の首実検までを世話の方向で仕立てることは、とても意味があることなのです。

ともあれ源蔵夫婦の持ち味次第で、「寺子屋」前半は様々な色合いが出せると思います。これが芝居の感銘を大きく左右します。松緑の源蔵は、さすがに「御主人大事」という肚は体現出来ています。松緑は風貌として目力があるし、台詞の抑揚に独特の癖が強いこともあって、だから肚が太い印象がするのは・これは良い点なのだが、ずいぶん時代っぽく重い印象の源蔵ではあります。暑っ苦しくて、吉之助の立場だと、もう少し世話に砕くところが欲しいと言いたくなるところですが、これはこれで松緑の源蔵になっているとは思います。

しかし、この源蔵、太いばかりでもなく、なかなか芸の細かいところもあって、玄蕃らが踏み込む前に・若君を押し入れに隠す時、「しばらく御辛抱ください」と捨て台詞を言ったりして(これが客席にまで聞こえる)、時代を基調としたところで、各所に首実検の緊張醸成の工夫をしています。ホウと感心したところが一箇所あって、松王が「(小太郎の)最後の節、未練な死を致したでござろう」と問う場面で、松緑の源蔵は声を詰まらせて、「イヤ若君菅秀才の御身代わりと言い聞かしたれば、潔う首差しのべ・・」まで言い終えるや、感極まって床に両手を突き・下を向いて忍び泣くのです。このような源蔵を初めて見た気がしますが、時代っぽく・太い印象の源蔵に似合う、なかなか良い工夫であったと思いますね。

この松緑の源蔵に対抗する松王ならば、相応の時代っぽさと押しの強さが必要になります。そうでないと、源蔵を小太郎を斬らざるを得ない状況に追い込んで行けません。結局、小太郎を斬ってしまった源蔵にとって、「俺にはこうするしか手段がなかったんだア」という絶体絶命の状況だけが、彼が言える唯一の言い訳です。源蔵のためにそう云う状況を作ってやるのは、そこは松王の仕事です。こうして見ると、やはり幸四郎の松王は印象が弱いと思いますねえ。悪くはない松王ですが、松緑の源蔵に必ずしもマッチしていないということです。

逆に幸四郎の繊細な印象の松王をベースに考えるならば、松緑の源蔵は時代に過ぎた印象であって、これも必ずしもマッチしていないことになります。そう云うわけで、今回(令和4年9月歌舞伎座)の「寺子屋」(偶数日)は、何となく納まりが悪い印象ではありましたね。

(R4・10・18)

〇令和4年9月歌舞伎座:「菅原伝授手習鑑〜寺子屋」(偶数日)・その1

今月(9月)歌舞伎座・秀山祭は、昨年(令和3年)11月28日に亡くなった二代目吉右衛門・「一周忌追善」と銘打たれており、故人所縁の演目が並びます。第1部の「寺子屋」はダブル・キャストになっており、幸四郎と松緑が、日替わりで役を取り替えて演じます。本稿で取り上げるのは、偶数日公演で、幸四郎が松王、松緑が源蔵の組み合わせです。

幸四郎の松王は、ちょっと描線が弱い感じがしますねえ。もちろん子供を犠牲にせねばならない父親の苦悩は、押さえられています。繊細優美なのは幸四郎の持ち味だとしても、そのなかで自らの印象を如何に太く押し出すかです。これが出来れば、描線が弱い印象にならないはずです。(仁左衛門さんを見れば分かると思います。)例えば気になるのは、松王はモドリだと云うことで、前半(首実検)で声を低調子に作る、後半(二度目の出から)はやや調子を高めに置くということで、声の調子で役を仕分けようとしていることです。

別々に見るならば、幸四郎の松王は、前半・後半それなりに演じてはいるのです。前半の松王は悪人然としており、しかも仮病を装っています。だから声を低調子に仕立てる。後半の松王は善人で・息子の犠牲を深く悲しんでいる。だから父親の気持ちを哀愁を以て歌い上げるということで調子をちょっと高めに置く。このように仕分けたくなる気持ちは、まあ分からないこともない。しかし、これはイケナイことです。松王の人物が二つに割れたような印象に見えますね。

モドリとはそういう役ではないのかと云う方が居そうなので書いて置くと、モドったこと(善人に立ち返ったこと)は周囲の状況が示すのであって、役者はむしろ役の一貫性を保つことを心掛けるべきなのです。例えば素浄瑠璃で「寺子屋」を語るとすれば、前半と後半で松王の声色を変えてしまえば同一人物に聞こえないでしょう。役の同定の為には、見掛けよりも、声(台詞)の方が大事なのです。このことは早替り芝居ならば・もっとはっきり分かることで、三代目猿之助(二代目猿翁)が役を次々演じ分けて「次は猿之助は何に変わるか」とワクワクさせたのは、猿之助がはっきり自分の「声」を持っていたからです。十の役を十の声で小手先で演じ分けようとすると、決してそうはならないのです。「一人の役者が表面的な姿を変えながら複数の役を演じる、しかし芯となる演じ手(役者)は変わらない」という真理が、これで明らかになります。根拠となるものは、役者の「声」です。他方、モドリは前半と後半で人物が変わるのではなく、見る角度で見えている様相が変わるに過ぎません。これを声色で仕分けようとするのは小細工で、これはイケナイことです。幸四郎にこう云うことを書かねばならぬのは、残念ですねえ。実際義太夫狂言の基調としても台詞(地)を低調子に置いた方が良いわけであるし、これは幸四郎の地声のトーンに合ってもいます。だから前半の松王の低調子はしっくり行っています。松王の声を前半の・この低調子で一貫すれば良かったと思います。

もっと役の性根を大づかみに把握し、太い一本の柱を以て役の構築をして欲しいと思います。つまり肚を太く持てと云うことにもなりますが、このところの幸四郎は、芸がちょっと小手先になっている感じがしますね。首実検の場面で床が「ためつ、すがめつ、窺い見て」と語った後、間髪入れず「若君菅秀才の首に・・」と続けるのは、いけません。グッと息を詰めてじっくり間を取らないと、これでは首を見たようには全然見えません。これも肚の問題に帰せられると思いますね。(別稿「十代目幸四郎が進む道」をご参照ください。吉之助が言いたいことは、これに尽くせています。)この点が改善できれば、「幸四郎」の松王として、印象が随分変ってくるはずですが。(この稿続く)

(R4・10・14)

〇令和4年10月御園座:「本朝廿四孝〜十種香・狐火」・その3

六代目歌右衛門は、恐らく体力的な問題から、晩年の八重垣姫は「十種香」のみでの上演でした。したがって吉之助が生(なま)で見た歌右衛門の八重垣姫は「十種香」のみで・「狐火」は生では見ていませんが、その上演記録を見ても歌右衛門も、「十種香」と「狐火(奥庭)」はセットで上演されるのが定型であるべきとしていたと思います。やはり八重垣姫のドラマは「十種香」だけでは完結しません。そこで「狐火」が大事なことになります。

実は吉之助は、玉三郎が久しぶりに八重垣姫を演(や)るのならば、今度の「狐火」は人形振りで演ってくれないかなと思っていたのです。(注:14年前の、平成20年・2008・10月歌舞伎座での、玉三郎の「狐火」は人形振りではありませんでした。)それは平成13年・2001・12月歌舞伎座の「妹背山道行」で玉三郎のお三輪が見せた人形振りが、とても強烈な印象で吉之助の脳裏に残っているからでした。状況にがんじがらめに縛られた八重垣姫の心情を表現するのに、人形振りほど相応しい手法はないと吉之助は考えているのです。しかし、まあそれは吉之助の個人的な願望に過ぎませんが。今回(令和4年10月御園座)の「狐火」では、玉三郎が新しい試み(演出)として、いつもの「狐火」上演では捕り手が二人絡むところ(そもそもこの捕り手が何者なのか不明なのだが)を、二匹の神狐(この人形を扱う黒衣)に置き換えて、八重垣姫が神狐と踊り戯れる形に直しました。これは文楽のやり方に近いものでしょう。

この試みはなかなか興味深いものがありました。許婚・勝頼が恋しい・添い遂げたいとただそれだけを想う、八重垣姫の純な乙女心の実現を、素直に舞台にしたように感じるからです。父謙信が勝頼様を殺そうとしている、この危急の知らせを何とかして勝頼様に知らせたい、翼が欲しい・羽が欲しい・・そのような八重垣姫の強い思いに諏訪明神が感応して八重垣姫を狐憑きの身に変える、氷の張った諏訪湖を渡る奇蹟が起こると云うことです。二匹の神狐と戯れるのは、八重垣姫の歓喜の爆発的な表現と見ることが出来るでしょう。これは何者なのか分からぬ捕り手と絡むよりも、納得が出来る演出だと思います。

しかし、まあいささかメルヒェン・タッチの感触であるなアとは思いますね。一応「歌舞伎素人講釈」の立場から申し上げれば、吉之助はやはり人形振りの方を望みたいです。歌舞伎としては、その方がバロック的な感覚に仕上がると思うし、半二の意図をより明確に反映できるものと考えます。(吉之助の作品解釈は、別原稿「超自我の奇蹟」を参照ください。)しかし、名作と云うものは、いろんな解釈を許容するものです。世間一般には、八重垣姫は親の指図に背いて・自らの一途な恋を取った情熱的な娘(別の視点からすると反・「廿四孝」の親不孝娘の典型)と思われていますから、この玉三郎のやり方は多くの観客に受け入れられるのではないでしょうか。この「狐火」のおかげで玉三郎の八重垣姫が生きたという感じがしますね。

その他気付いたことを付記しておきます。「十種香」は、勝頼を芯において・上手に八重垣姫・下手に濡衣を配した・シンメトリカルな構図を呈しますが、今回の舞台では、これが平坦な印象に映るのが物足りない。正しい三幅対の印象になって来ないのです。そこは玉三郎のための芝居になっているので仕方のないところがありますが、奥行が乏しい感じがしますね。

橋之助の勝頼は大抜擢に応えて頑張っていますが、台詞を時代に高く張り上げる印象が強いようです。「そこ退き給え」と八重垣姫を払い退ける調子がちょっと強い。ここはもっと情が欲しいのです。柔かさを心掛けることで良くなっていくでしょう。

濡衣は、八重垣姫の陽に対して・濡衣の陰となって初めてシンメトリカルな構図になるのです。雪之丞は色合いが派手めで、役の印象が陰に徹していないと感じます。陰とは「暗い」という意味ではありません。「廿四孝」の濡衣は、幸薄い女性です。濡衣は切腹した偽勝頼の元・恋人であり、これと瓜二つの本物の勝頼を傍で眺めて、彼女は悶々としています。八重垣姫の恋の取り持ちをしながら、その心境は複雑です。そのような心情を内に込めたところで、役の格として見せてもらいたい。それが濡衣の陰ということなのです。

(R4・10・11)

〇令和4年10月御園座:「本朝廿四孝〜十種香・狐火」・その2

玉三郎が脚本理解力がひときわ優れた役者であることは言うまでもありません。しかし、今回の舞台を見ても、玉三郎を以てしても、やはり「十種香」の八重垣姫は演(や)り難い役なのだなあと云うことを思いますねえ。但し書き付けますが、玉三郎の八重垣姫の出来が良くないと言っているわけではないのです。角々の決めの形はしっかり取れており、とても美しい八重垣姫です。眼福ものだと言って置きます。性根としても、「夫となるべき人に従え・夫となるべき人に尽くせ」というところに間違いがあろうはずありません。しかし、それが性根として観念的に理解するところに留まっている印象がすることも事実です。

これは玉三郎の持ち味と云うことになりますが、玉三郎の当たり役の数々で描かれる女性像は、すべて自分の意志で行動しようとする能動的な女性です。倫理的な制約が多かった江戸期の女性も、現代女性と同じくイキイキした感情を持っていることを玉三郎は教えてくれました。そこに女形・玉三郎の功績があるわけです。

ところが八重垣姫は、自分の感情をストレートに出すことをしないお姫様です。八重垣姫の感情は、一気に迸(ほとばし)ることはありません。ジワジワ滲み出るような出方をするのです。だから感触がネットリと粘る感じになります。結局、八重垣姫は自らの意志を貫き通します。その「思いの強さ」が、狐火の奇蹟を呼び起こすのですが、しかし、それは最後まで、常に慎みと恥じらいを以て、控えめに婉曲に曖昧に表現されるものです。だから五代目歌右衛門が指摘するように、心が要らない・形から入る役の如く見えてしまいます。

ネットリと粘った感触と云うことならば、吉之助はやはり歌右衛門の八重垣姫を真っ先に思い出します。歌右衛門は、動きのタメとでも云うか、決めの形から次の形に移って行く時の「息の詰め」が物凄いのです。じっくりと粘った動きから、やがて次の形が現れます。決めの形よりも、次の形に移行する過程(じっくりとした動き)の方が大事なのです。動きのなかから、八重垣姫の感情がジワジワ滲み出します。これは踊りの振りにも似ていますが、恐らく踊りとはまた違うものでしょう。そのような演技プロセスに玉三郎が挑戦しようとしていることは、長年の玉様ファンとして、吉之助はもちろん理解をしています。しかし、玉三郎にとって八重垣姫はやはりあまり相性が良くない役だなあと云うことも改めて思ってしまうのです。まあここは近松半二のせいだと云うことにして置きましょうか。

「恋の仲立ちをして欲しいなら・まず諏訪法性の御兜を盗め」と散々責められてシクシク泣いた後、濡衣に「ソレ、そこにござる簑作様が御推量に違はず、あれが誠の勝頼様」と押しやられて、八重垣姫は「それ見や」(私が思った通り・この御方が勝頼様だったでしょ)と微笑みます。(ただしこれは歌舞伎の入れ事にて・本文にはありませんが。) ここでの八重垣姫の艶然たる微笑のなかに、玉三郎の魅力がチラリと見えた気がしました。ただし、チラリとだけです。ここから濃厚な色模様が始まるのならば、或いは玉三郎の世界が現出したかも知れません。半二は意地悪ですねえ。ここでの勝頼と八重垣姫はヒシと寄り添う、可愛いくらいのものです。それも奥から聞こえる父謙信の声で直ぐに中断されてしまいます。だから「十種香」一幕だけであると、八重垣姫のドラマは不完全燃焼です。しかし、今回上演では、この後に「奥庭(狐火)」が続きますから有難い。(この稿続く)

(R4・10・9)

〇令和4年10月御園座:「本朝廿四孝〜十種香・狐火」・その1

御園座で玉三郎が14年ぶりに八重垣姫を演ると聞いたので、名古屋まで見に行って来ました。今回(令和4年10月御園座)の「廿四孝」には新派から、喜多村緑郎が長尾謙信で・河合雪之丞が濡衣で参加しています。演目に「廿四孝」が選ばれた経緯は承知していませんが、新派への応援と云う意味も当然あるでしょう。それは玉三郎さんの男気を示していると思います。イヤ男気と云うと女形に対して色気がない言い方に聞こえるかも知れませんが、ここはやはり男気と言いたい気がしますね。コロナ以後の玉三郎さんの奮闘振りを見れば、そう思います。

ところで歌舞伎データベースで調べると、玉三郎が八重垣姫を演じるのは、今回が4回目になるようです。(「十種香」では他に濡衣を2回演じた記録があります。)八重垣姫は立女形の代表的な役ですし、戦後の記録で見ると、六代目歌右衛門は八重垣姫を21回も演じているほどです。(六代目芝翫時代の3回を含む。)これと比べると、玉三郎の八重垣姫4回は、ホントに異様に少ない数だと思います。そもそも玉三郎は三姫をあまり演じていないようです。雪姫は現時点で5回演じたにすぎず、時姫に至っては未だ演じていません。綺麗な玉三郎を拝めるということからすると、観客のリクエストも多そうなお姫様役(三姫)を玉三郎がこれまであまり演じて来なかったということは、これは逆の視点から玉三郎の芸を考えるヒントになりそうですね。五代目歌右衛門は、

『(八重垣姫は)三姫のなかでは割合に心が要らないだけに楽な方でしょう。(中略)八重垣姫と云う役は、姫らしい品位と高度な色気を見せることが大切で、決して蓮っ葉な真似をしてはいけない、昔から三姫のひとつとまで云われるものだけに、生やさしいものではなく、よほど心して演ずるべきであります。』(五代目歌右衛門:「魁玉夜話」)

と語っています。「八重垣姫は割合に心が要らない役だから楽な方」と言っていますが、これはもちろん五代目歌右衛門が「この役は深い心理描写が不要な薄っぺらい役だ」と言っているのではありません。八重垣姫は、心理的な揺れ動きをあまり出さない(出せない)役なのです。それは表面に見える姫らしい品位とか・美しい形のなかに隠されて、よく見えません。

八重垣姫は政略結婚で武田勝頼の妻になるべく育てられ、「夫となるべき人に従え・夫となるべき人に尽くせ」と教えられて来ました。これが八重垣姫のアイデンティティーです。それ(尽くすべき人)を奪ってしまったら、彼女の存在意義はないわけなのです。芝居の世界では、戦国時代の大名のお姫様に自由意志はないことになっています。政治の取り引きの材料として他家に嫁いで、実家の安泰を保つのが大名の娘の役割です。だから八重垣姫はがんじがらめに身体を縛られたようなもので、自由に身体を動かることが出来ません。わずかに漏れ出す八重垣姫の意志は姫らしい品位(慎みや恥じらい)のオブラートに包まれて、素直な形では発露しません。それが姫役の「の」の字を書く動きに込められているものです。役者からすると、解釈の取っ掛かりがあまりにも少ない。風情だけで動く役の如く見えるのです。

ですから五代目歌右衛門は芸談で「八重垣姫は割合に心が要らない役だから楽な方」とサラリと言っていますが、これが現代の役者から見れば、トンでもなく難しいことになるのです。五代目歌右衛門の時代には、まだ「四の五の云わずに型の通りに演(や)れ」と云う芸道論がありました。しかし、そう云うのは「痴呆の芸能」と蔑まれてもはや顧みられないところに現代はあります。玉三郎ほどの役者であっても、現代に生きる役者であるならば、心理的解釈から役に入ろうとする方法論から、もはや逃れることは出来ないのです。歌舞伎では「型」が大事だと云うけれど、無条件で型に徹することは、現代ではもはや不可能です。どうしても心理的な裏付けを求めてしまう。だから現代の女形にとって八重垣姫が難しくなるのです。(この稿続く)

(R4・10・5)

〇令和4年9月歌舞伎座:「松浦の太鼓」

今月(9月)歌舞伎座・秀山祭は、昨年(令和3年)11月28日に亡くなった二代目吉右衛門・「一周忌追善」と銘打たれており、故人所縁の演目が並びます。第2部では、故人の実兄・白鸚が80歳にして松浦侯を初役で勤めます。

ところで「松浦の太鼓」ですけど、浅野贔屓で・内蔵助がいつ討ち入りするかとヤキモキしている殿様が、内蔵助が放埓していると聞けば憤慨し、家中で奉公するお縫に対しても浅野家ご縁というだけでついご機嫌が悪くなってしまう、まったく気分屋の殿様ですが・人の好いことは無類で、討ち入りの陣太鼓を聞いてたちまち上機嫌になる、とこう云う芝居です。まあ内容で見せるよりも、役者の仁(ニン)で見せる芝居かと思います。しかし、愛嬌と云うことならば、吉右衛門はもちろん愛嬌がない役者ではなかったけれど、決して愛嬌で売るという感じの松浦侯ではなかったと思います。吉右衛門の人柄の良さが、内蔵助の討ち入りを応援する松浦侯の無心さ(無邪気さと云っても良いが・いずれにせよそれは純粋な正義感から来ているのです)と自然にオーバーラップしてくるということでしょうか。それと吉右衛門は松浦侯の大名としての品格は落とすことはしなかった、これも大事なことです。

白鸚が松浦侯をこれまで勤めてこなかったのは、祖父・初代吉右衛門からの芸脈を考えれば意外なことですが、播磨屋系の演目ということで遠慮したのかな。今回(令和4年9月歌舞伎座)白鸚は、弟・二代目吉右衛門とはまたひと味違った松浦侯を見せてくれたと思います。白鸚演じる松浦侯は、むしろ内省的な印象がします。気分的にハイになり勝ちな箇所を抑えて、色合いとしては渋いくらいです。いつものようにバカバカと言わないのは、ひとつの見識です。陣太鼓を聞くまでは芝居を抑える、できるだけ抑えるという設計だろうと思います。そこは弟との芸風の違いから来るのかも知れませんが、白鸚の松浦侯は、人心荒んだ元禄の世を憂い・武士たる者が進むべき道を赤穂義士に示して欲しいと内心を期待しているのに、それがなかなか実現しないことが憤懣やる方ないと云う印象がするのが、興味深いと思いました。ということは、青果の「元禄忠臣蔵・御浜御殿」の徳川綱豊卿にも似た性根に思われるのですね。(ただし白鸚は綱豊卿は演じていませんが。)だから「松浦の太鼓」が史劇みたいな感触になってくる。こういう松浦侯は、白鸚にしか出来ませんね。

チラシに「劇中にて追善口上申し上げ候」と記されていたので、どこに口上が挟まるのかと思いましたが、芝居を終えた後での口上であったので、芝居が中断されないで良かったと思います。特に白鸚の、兄としての気持ちのこもった追悼の口上には、胸にジンと来るものがありました。

(R4・10・2)

〇令和4年9月歌舞伎座:「仮名手本忠臣蔵・七段目」・その3

役の印象(イメージ)は、それを演じる役者によって、微妙に色合いを変えるものです。お軽は、山崎の田舎から祇園町に来て、多分まだ二ヶ月か三ヶ月くらいしか経っていません。玉三郎がお軽を演れば、普通の奥さんだったのが短い期間でもう色街の水にすっかり慣れてしまった女の哀しさみたいなものを思いますねえ。雀右衛門が演れば、色街にまだ馴染んでいない初心(うぶ)な雰囲気になる、そこにお軽の寂しさが見える、そんな感じでしょうか。どちらかと云えば、パッと華やかな遊女の虚よりも、しっとりとした人妻の実(じつ)の方に傾いた印象がしますが、これは雀右衛門の持ち味(ニン)であるからそれで良いですが、そこからどんなお軽像を作り上げるかです。

雀右衛門の場合、ここはやはり夫勘平を失ったことの深い悲しみから逆算して構築していかねばならないでしょう。雀右衛門のお軽は、やっていることは正しいです。しかし、もう少し夫を失った悲しみがツーンと胸に来て欲しいですねえ。そこにお軽の実があるのですから、実を際立たせるために、もう少し虚の要素が欲しい。つまりその前の・お軽が夫の死を知るまでの段取りにもう少し工夫が必要だと云うことなのです。そこが雀右衛門の課題(お軽だけに限りません)です。しかし、それはもちろんお軽独りだけでは出来ません。それには平右衛門の協力が不可欠です。平右衛門の方から状況をガチャガチャ掻き回しに掛からねばなりません。そこで海老蔵の平右衛門が問題になって来るわけです。

海老蔵の平右衛門は、4年前・平成30年・2018・12月歌舞伎座での上演(この時のお軽は菊之助)以来になりますが、その時とあまり変わらぬ(はっきり言えば進歩していない)印象の平右衛門ですねえ。確かに茫洋とした大きさはあります。しかし、その大きさが華やかさに直結して来ない。だから何となく重ったるい・もっさりとした平右衛門です。これだと色合いが暗めの雀右衛門のお軽にいまいちフィットしないのだな。直球一辺倒の単純人間でも良いから、平右衛門にもっと熱く急くところがあれば良いのですがね。そうすると割り切れた感じの仁左衛門の由良助にもフィットすると思うのですが、この辺は仁左衛門さんから何か良いアドバイスがもらえなかったのでしょうか。

今回(令和4年9月歌舞伎座)の平右衛門に関しては、巷間聞くところでは、「声が小さくて台詞が聞き取れない」という感想がとりわけ多いようです。海老蔵の発声の課題については、吉之助は本サイトでもう十年来繰り返し書いて来ましたから、今更驚くほどのことはありません。吉之助の見た日には、最初の出の三人侍の時には意外と声が通っていました。しかし、まあここは自分のペースでしゃべっていてもいい場面で、二度目の出のお軽との掛け合いになると、相手に合わせないといけないから、もう声が通っていない。突如声が出たり・出なかったりするのは、これは喉の置き方が分かっていないからです。「海老蔵での最後の舞台」がこんな感じで終わることになるのは、ちょっと残念ですね。

と云うわけで、今回の「七段目」は、由良助・お軽・平右衛門それぞれ三様に課題があって・芸が微妙に噛み合わぬ、何だかもどかしいところのある舞台でありましたね。

(R4・9・29)

〇令和4年9月歌舞伎座:「仮名手本忠臣蔵・七段目」・その2

名作と云うのは、いろんな解釈の余地を持つものです。七段目の由良助だって、こうやるのが正解だなんて、絶対的な解釈があろうはずはありません。それはそうですけれど、歌舞伎のなかで、「七段目の由良助は、四段目の由良助よりもはるかに難しい」と長年云われてきたことは、重い事実です。それはつまり、四段目の由良助は忠義一点張りでもなんとか為る、しかし七段目の由良助のなかの虚と実をどのように描き分けるか、そこがなかなか難しいということなのです。

そこで今回(令和4年9月歌舞伎座)の仁左衛門の由良助、東京では13年振りと云うことになる由良助のことです。仁左衛門の由良助については、吉之助も長く見て来て、虚と実のバランス配合がなかなか上手い由良助だと云う印象を持っていましたが、近年ちょっと変わって来た気がしますねえ。前回(3年前・令和元年・2019・12月京都南座)の由良助を見ましたが、虚と実をはっきり切り分けたやり方になっていました。このため理に付いた由良助、「俺は思う所あって酔った振りをしているのだよ」と云う印象の由良助になっていたと思います。今回の由良助を見ると、前回よりも、さらに虚と実のコントラストを明確に付けたものに仕上がっています。

今回の舞台で云えば、例えば三人侍の件(ここはいつも通りの出来)が終わって・力弥が手紙を持って茶屋にやって来る、そこで立ち上がった由良助が花道七三へ向かう、この時の由良助の表情は酔いが冷めて、完全に素に戻っています。目付きも鋭い。力弥に向けての台詞も、ビシッとして甘いところを全然見せない口調です。「祇園町を過ぎてから急げよ」は、命令口調の冷たい感じに聞こえました。前回の顔見世の時はここまで醒めた感じではなかったけどなあと、吉之助はちょっと驚きましたよ。おかげで、見ている吉之助はホンワカ気分がすっ飛んでしまいました。この後に、九太夫との蛸肴の件が来ますが、もうホンワカ気分は戻りません。九太夫の前で、由良助が心にもないおふざけをしていることが明らかです。蛸肴を喰わされたのは、さぞや辛かったでしょうねえ。お軽とのジャラジャラも、彼女を殺すつもりで身請けの話しをする由良助の苦しさがよく分かる、そう云うメリットはあるかも知れませんね。これを底を割っていると見るか、由良助の苦渋に焦点を当てたと見るかです。今回の仁左衛門さんの、虚実を鮮やかに切り分けた由良助の意図は、そこにあるのですかねえ。

幕切れ近くで九太夫を打ち据えて言う「獅子身中の蟲とは・・」の長台詞は、なかなか見事です。そこはさすが仁左衛門です。まあ七段目も何度も見慣れてくれば、「由良助は口ではああ言ってるけど・本心は仇討ちで決まってるんだよ」という芝居に違いありませんから、仁左衛門の由良助は、その意味で「割り切れている」ということですね。「由良助の内心の苦しさがよく分かる」と仰るお客も多いことでしょう。しかし、それでは現代演劇の視点と何ら変わりないと思いますがね。歌舞伎の、和事の由良助にはならないと思います。人形浄瑠璃の「七段目」の由良助は、当時の人気役者であった初代沢村宗十郎が延享四年(1747・つまり竹本座での「忠臣蔵」初演の前年)に京都で粂太郎座で演じて評判を取った歌舞伎「大矢数四十七本」の大岸宮内の茶屋場遊びをモデルにして作られたと言われています。そこで歌舞伎の口伝で「七段目の由良助は、四段目の由良助よりもはるかに難しい」と長年云われてきた事実をどう考えるかだと思います。(別稿「誠から出た・みんな嘘」をご参照ください。)「割り切ってしまえば」、楽になりますけどね。せっかく歌舞伎でやってるのだから、それじゃあ詰まらないのではありませんか。(この稿続く)

(R4・9・27)

〇令和4年9月歌舞伎座:「仮名手本忠臣蔵・七段目」・その1

今月(9月)歌舞伎座・秀山祭は、昨年(令和3年)11月に亡くなった二代目吉右衛門・「一周忌追善」と銘打たれており、故人所縁の演目が並びます。第三部では、仁左衛門が由良助を勤めて、「七段目(一力茶屋の場)」が上演されました。吉右衛門の当たり役は数多かったけれども、七段目の由良助をその代表作に挙げることに、吉之助も異存あろうはずがありません。七段目を一幕で見るならば、それは「仇討ちの意志なしかと思われた由良助は、実はそうではなかったのです」というドラマであり、「密書を盗み見てしまって殺されそうになったお軽はあわやというところで救われ、平右衛門は最後に義士の仲間に加えてもらって、良かった・良かった」というドラマなのです。ドラマは落ち着くべきところに収まった、「そは然り」と云う感覚に於いて、吉右衛門の由良助ほどピッタリ来る由良助はいなかったのです。吉之助は臍曲がりだから「古典的な感覚に収まり過ぎ」とか厳しいことを書いたこともありましたけど、あれは吉右衛門の芸の伸びしろを期待したからです。果たして晩年(昨年・令和3年1月)の、吉右衛門最後の七段目(コロナのため釣灯籠からの変則的な上演ではありましたが)では、吉右衛門は虚と実の境目にあまり落差を付けぬ・まことに味わい深い由良助を見せてくれました。

幕切れ近く「獅子身中の蟲とはおのれよな・・」と九太夫を打ち据えた後・由良助が立ち上がると、その時の由良助は、まだ興奮冷めやらぬ厳しい表情に、どうしてもなるものです。そうすると、物音を聞いた仲居たちが「由良さん、ご用かえ」と来かかると、そこから由良助が表情を笑顔へと変える境目が、デジタル的にパッと切り替えた感じになりやすい。ところが吉右衛門の最後の由良助は、そこのところが実に印象的でした。仲居たちの方へ振り返った時の柔和な表情への変化が実にさりげない。そこには作為的に表情を切り替えたような印象がまったくなかったのです。振り返れば、それは九太夫を打ち据える時の長台詞を過度に熱いものにしなかったと云うことかと思います。その結果、表情の変化の落差がやや平坦な感じになった。だから九太夫を打ち据える時も・仲居たちに笑いかける時も、どちらもあまり変わらぬ由良助という印象になったと云うことかと思います。(同じような感触がした吉右衛門の舞台を、もうひとつ思い出します。それは吉右衛門の大蔵卿の最後の舞台(平成28年・2016・9月歌舞伎座)でした。)

これはつまり、七段目では、由良助はついに本心を明らかにしなかったことになると感じたのです。確かに幕切れで由良助は「俺は主君の仇を討つ」という大望を明かしました。しかし、これが由良助の本心だと云うことではないのです。由良助の本心は、後段・九段目で吐露されることになります。九段目で由良助は「御主人の御短慮なる御仕業。今の忠義を戦場のお馬先にて尽くさば」と言っています。これが由良助の本音(実・じつ)です。それは「仇討ちすることの虚しさ」でした。

吉右衛門は、吉之助が予期しなかったところで、「然り、しかしこれで良いのだろうか」という七段目の由良助を最後に見せてくれたことになりました。まあそう云うわけで、吉右衛門の最後の由良助は、吉之助にとって忘れられない舞台のひとつなのです。(この稿続く)

(R4・9・24)

〇令和4年6月博多座:「鷺娘」

本稿は、令和4年6月博多座での、菊之助による「鷺娘」舞台映像の観劇随想です。菊之助は、舞踊会などで「鷺娘」を何度か単発で踊っていますが、本興行としては今回が初めてであるようです。ところで「鷺娘」が変化舞踊からの一曲であることは、よく知られています。これは、二代目瀬川菊之丞が宝暦12年(1762)4月・江戸市村座で初演した四変化・「柳雛諸鳥囀」(やなぎひなしょちょうのさえづり)のなかの一つで、まず「傾城」、次に「鷺娘」、後に「うしろ面」・「布袋」と続けて、切に「花笠踊」を付けたものであったようです。(このため五変化と記している文献も見えますが、四変化とするのが正しいようです。)ちなみに変化物が盛んになるのは文化文政期以降のことで、宝暦生まれの「鷺娘」はこれ以前の作品です。

変化物の全盛は江戸の終わりの時期であり、妖怪変化が踊るものというイメージが付きまとうせいもあって、ともすれば変化物は、ケレン味が強い・正統を外れた舞踊という見方をされ勝ちのところがあると思います。しかし、「同じ役者が複数の役を兼ねて踊る」ということには、実は演劇的な意味があるのです。(これについては別稿「兼ねることには意味がある」で論じました。)つまり、「ひとつの人格(役者)が、表面的な姿を変化させながら複数の役を演じる、しかし芯となる人格は変わらない(同じ役者が演じている)」ことに、変化舞踊の本来的な意味があるわけなのです。さらにこのことは、「そこに見える姿はひとつの人格がまとった仮の姿である」という哲学的観念にまで至るものです。

こういうことは、「鷺娘」だけを単独で切り出して踊る分にはあまり関係ないと思うでしょう。変化物のひとつの場面を見せるに過ぎないと考えることはもちろん出来ます。しかし「鷺娘」は、歌詞を読んでも、作品イメージを確固たるものにすることがなかなか難しいようです。例えば舞台で踊るのが鷺の精であるのか・人間の娘が鷺になったのか、生霊であるのか・死霊であるのか、或いは冒頭の白無垢は婚礼の衣装ではなく・葬礼の衣装であるとの説もあって、いろんな解釈があり得るし・どのような解釈も許容する、そんなところがあるようです。「鷺娘」の場合、許容される解釈の幅がとりわけ大きい気がします。それは、ひとつには「鷺娘」が変化舞踊の欠片(ピース)であることから来ます。だからホントは「柳雛諸鳥囀」全体の流れを振り返って考える必要があるのでしょうねえ。もうひとつは、本作が菊之丞の初演以降も様々な変遷を経て、いろんな演出・解釈を取り込んで来たことです。「鷺娘」とされるものは、少なくとも三種存在します。これらが相互に影響し合っているようです。さらに大正期には、アンナ・パヴァロヴァのバレエの名品「瀕死の白鳥」のイメージまでも取り込んで、変容を続けてきました。

「鷺娘」に見えるものが「ひとつの人格(踊り手)が呼び起こす仮のイメージ」であるとすると、逆説的に、こんなことが言えるかも知れませんねえ。つまり、ひとつの作品(「鷺娘」)によって、踊り手の個性があぶり出されるということです。舞台とは、「鷺娘」が見せる仮のイメージである。長い歴史のなかでも「鷺娘」が持つ本質は変わらないと云うことでしょうかね。

「鷺娘」については、我々は玉三郎による名品をよく覚えています。ただし玉三郎は「鷺娘」をもう踊らないと宣言してしまいましたから、現在ではこれを映像で見ることしか叶いませんが、玉三郎の「鷺娘」は、これはまさに日本版「瀕死の白鳥」だと納得してしまう芸術的な舞台でありましたね。玉三郎が踊るのは、人間に恋してしまった罪で地獄の業火の責めを受けなければならぬ鷺の精でありましょうか。イヤ玉三郎本人がどのような解釈だったか分かりませんが、吉之助にはそのように思われたのです。この玉三郎の舞台を「鷺娘」の究極の形と考えたいのですが、ただし感触がジャパニーズ・バレエになってしまったような、日本舞踊の美意識から逸脱してしまった気もしなくもない。そこをどう評価するかと云うことはあるかも知れませんね。

そこで今回(令和4年6月博多座)の菊之助による「鷺娘」のことですが、演出・段取りとして玉三郎のものをほぼ踏襲しているようですが、受ける印象はかなり違います。菊之助の「鷺娘」には、もう少し人間(娘)の方に寄った実(じつ)の感覚があります。それは素材としての菊之助の肉体、あるいは菊之助の端正な所作から来るものでしょう。玉三郎の美意識がピーンと張った「鷺娘」の方から比べると、菊之助の「鷺娘」は、日本舞踊の本来の感触へと「引き戻した」印象がします。それでちょっと「ホッと安心する」ところがあります。余白があると云うか、観客に解釈の余地を許容するという感じがある。おかげでとても心地良く舞台を見ました。

(R4・9・22)

〇令和4年6月博多座:「魚屋宗五郎」・その2

このことは本サイトで何度か触れましたが、世話物「らしく」みせようと演技を「軽い」感覚で処理しようとすると、役の肚(性根)が弱くなって、却って世話のリアリティが失われてしまうことが起きやすいのです。こうなるのを防ぐには、丹田に息を詰めて構えることを心掛ける必要があります。「肚」の持ち方が大事なのです。肚とは、役の解釈・役に成りきるという方法論ですが、「ハラ」と呼ぶことでも分かる通り、丹田に息を詰めて構えると云う身体論と表裏一体にあるものです。

菊之助の宗五郎が見事なのは、役の性根を正しく掴んでいることはもちろんですが、丹田に息を詰めて構えることがしっかり出来ているからです。台詞のひとつひとつが、感情の裏打ち(実・じつ)を以て発声されています。近年の菊之助の充実ぶりは、ここから来ます。身分差から来る憚(はばか)りと磯部公に対する恩義から抑えつけていた内心の憤(いきどお)りが・酒を重ねるに連れ・表に出始める過程を、菊之助はしっかりと描きました。

『何だって妹を殺しやがった。妹は木偶(でく)じゃねえんだ、人間なんだ。あのお蔦にはナ、れっきとした親もありゃあ、兄貴もいるんでエ。誰に断って殺しやがった!』

現代の観客はこの台詞を至極当然に聞くでしょうが、これは江戸の世にあっては、肚のなかにあったとしても、決して言えなかった台詞でした。「魚屋宗五郎」は明治16年(1883)5月東京市村座の初演ですが、黙阿弥も、もし17年前であったならば、芝居であっても書けなかった台詞でした。それを酒のせいにしてでも宗五郎に言わせたところに、明治期の黙阿弥の真骨頂(新しさ)があるのです。依田学海だって、立場上認めなかっただろうけれど、このことは分かったはずです。

ですから宗五郎が怒るのは、直接的には「妹が殺された」ことに違いありませんが、決してそのことだけで宗五郎は怒ったわけではないのです。殺された理由がそれならば仕方がないと思えるものならば、宗五郎は怒りを飲み込んだでしょう。宗五郎が怒りが爆発するのは、その理由が断じて納得出来ないからです。磯部公がそのような無謀な振る舞いをした背景に、身分社会の理不尽な論理があることを宗五郎ははっきり意識しています。身分が高いからって何をしても許されるのかと云うことです。吉之助は、黙阿弥がこの芝居の主人公を「宗五郎」と名付けたのには、意図があると思っています。黙阿弥は宗五郎の酒乱の荒れのなかに御霊神としての佐倉宗五郎を重ねているのです。(別稿「荒事としての宗五郎」を参照ください。)菊之助の宗五郎は、演技の段取りが正しく取れているから、そのことをはっきり実感させます。それは目付きや気迫に表れています。

宗五郎内の出来が良いのは、菊五郎の宗五郎だけでなく、梅枝の女房おはま以下、共演の役者たちが等しく頑張っているからです。菊之助に合わせたひと廻り若い配役ですが、十数年後でもこのメンバーでして欲しいような、配役バランスとテンポの良さがありますねえ。それが全体を引き締まった印象にしていると思います。強いて言うならば、これは菊之助の宗五郎にも云えることですが、台詞をもうホンのちょっと低調子に置いてくれると、さらに芝居の据わりが良くなるだろうと思いますがねえ。世話物・特に音羽屋系統の世話物はやはり低調子が基本なのです。しかし、この若いアンサンブルであれば・キーの凸凹が目立つわけでもないので・全体に調子が高めでもあまり気になりませんでしたが、まあ十数年後にこのメンバーでやるならば、調子も自然なところに落ち着くことでしょう。

テンポが良かった宗五郎内と比べると、後半の磯部邸(玄関先と庭先)は、若干問題がありそうです。全体にテンポが間延びして、宗五郎内との印象の落差が大き過ぎるように思います。場所が武家屋敷であるから・ここは時代にして・宗五郎内の世話と対照を付けようと云う意図かも知れませんが、余計な配慮だと思いますねえ。もっとサラリとやって欲しいと思います。特に権十郎の家老十左衛門の台詞が、えらく大時代に粘ります。恐らくこれは武家の論理の偽善性を強調するために(宗五郎も聞かずに寝てしまう程度の内容だと)意図的にそうしているのだろうと推察はしますが、菊之助の宗五郎のテンポと、まるで水と油ですね。そこまでする必要はないと思います。まあ吉之助も個人的には、ドラマは宗五郎内で終わっており・このように宗五郎夫婦がぺこぺこ畏まる形で芝居を締めざるを得ないところが黙阿弥の限界かななどと思ったりもしますが、もう少し良い工夫はないものかねえと、今回もそこのところはやっぱり疑問が残りました。

(R4・9・18)

〇令和4年6月博多座:「魚屋宗五郎」・その1

本稿は、令和4年6月博多座での、菊之助主演による「魚屋宗五郎」舞台映像の観劇随想です。明治10年頃から20年代に掛けて、歌舞伎の高尚化というお題目を掲げて、荒唐無稽を排除し・史実を尊重しようと云う演劇改良運動の嵐が吹き荒れたことは御存知の通りです。この時・旧弊の権化の如く・槍玉に挙げられたのが、黙阿弥でした。多分明治20年頃の話だと思いますが、或る日、演劇改良運動の急先鋒・依田学海(よだがっかい)が楽屋を訪れて、例によって黙阿弥批判をまくし立てていたところ、見かねた或る人が、「依田さんはそう仰いますが、活歴なんかより、黙阿弥の芝居の方がずっと面白いじゃないですか」と抗弁したらしいのです。すると学海は相好を崩して、「そうさなあ、魚屋宗五郎が禁酒を破って・だんだん酒に酔っていくところなどは、なかなかあんな風に書けるものじゃないよなあ」と言って笑ったのだそうです。芝居好きの顔になっていたそうです。だから学海はちゃんと分かっていたのです。黙阿弥の芝居が面白いのは認めるが、しかし、それと俺の信条・立場は別だと云うことです。こういう輩は厄介ですなあ。

そこで酒乱の癖を持つ宗五郎が酒を飲んで・だんだん人が変わっていく場面(シーン)のことですが、今回(令和4年6月博多座)映像を見直してみても、この場面は実に上手く書けていて、黙阿弥の名場面は数多いと言えども、段取りの自然さ・写実の巧みさ(写実度)と云う観点で、これ以上の出来のものを他にちょっと思い出せない気がしますねえ。宗五郎だけではなく、周囲の人物の性格がしっかり描き分けられて、それぞれの絡みが実に面白い。下座が芝居の段取りと・これほど見事にシンクロしているものも他にないように思われる。やっぱり黙阿弥は上手いもんだなと・感心しきりでありました。それもこれも今回の舞台の出来が良かったからだと思います。

菊之助の宗五郎は本興行としては今回が初めてですが、平成27年(2015)11月巡業が初役であったので、これが二演目になります。巡業の舞台を吉之助は見ていませんが、その時は品行方正な菊之助と宗五郎の酒乱のイメージが合わさらず・可愛い魚屋さんになっちゃわないかと心配したものでした(失礼!)。仁(ニン)にあるのないのと、当時は口さがない声も聞きましたが、令和4年(2022)の今となったら、そんな失礼なことを思う輩はもうおらぬと思います。この数年で菊之助は芸格がぐんと大きくなって、目を瞠る成長を見せました。菊之助45歳の宗五郎は美しい。美しいというと・もしかしたら市井の魚屋に相応しくない表現かも知れませんが、確かに生活感とか脂ぎった体臭みたいなものは未だしです。しかし、そう云うものは菊之助がこの役をあと10年も演じ込んでいけば自然と身体から発散されるものです。菊之助45歳の身体から発散されるものならば、今はこれで良いのです。芝居で「美しい」ということは、正しいということです。芝居では正しければ、酒乱でさえも美しく見えます。菊之助は正しい芸の過程を踏んでいると思いますね。(この稿つづく)

(R4・9・16)

満を持してと云うべきか、一部報道の通り・役者との調整が難航したせいなのか、よく分かりませんが、襲名までもう2か月を切っているのに・なかなか出なくて・どうなることかと心配していた、11月・12月歌舞伎座の、十三代目団十郎襲名披露興行の全容が、昨日(9月3日)夕刻に、やっと発表となりました。豪華だった十二代目の襲名披露興行のことが記憶にあるせいか、全体としては、華やかさに欠ける・こじんまりした内容に思われます。ホント市川家の慶事に特化しちゃったような印象ですねえ。もう少し梨園全体で盛り上げようと云う気運があって欲しい気がしますが、コロナの心配もまだあることだし、仕方がないのかな。

目新しいニュースとしては、本興行の前に前夜祭とでも云うか、顔寄せ手打ち式が行なわれる特別公演が2日間組まれたことです。(仁左玉共演の「勧進帳」) これで襲名ムードが盛り上がってくれれば良いですね。

(R4・9・4)

〇令和4年8月国立小劇場:「色彩間苅豆」

尾上右近自主公演・第6回・研の会を見てきました。「色彩間苅豆」で右近は、興味深い実験を試みました。かさねも与右衛門もどちらの役もやってみたいと云う欲張りな気持ちが発想のきっかけであったそうですが、自分がかさねを勤める時は与右衛門が人形・自分が与右衛門を勤める時はかさねが人形と云う形で、相手役をそれぞれ文楽人形に任せて、二役を勤める形にしたわけです。人形遣いは、文楽座の吉田蓑紫郎が勤めます。当然ながら文楽人形は、人間と比べればサイズが小振りになるし、三人遣いになりますから、舞踊にした時の印象は、見た目も間合いでも違って来るでしょう。吉之助が選んだのは、右近がかさねを勤める回です。これは右近が勤める女形をもう少し数多く見ておきたかったからです。

吉之助も若い頃はそうでしたが、「色彩間苅豆」の関心は最初の内は、前半はどうしてももたれるところがあって、どちらかと云えば関心は、後半の髑髏が流れて来て以降、つまりかさねの面相が醜く変化して以降ということになろうかと思います。しかし、最近は、吉之助も歳取ったせいか・前半の、与右衛門の心変わりをまだ認識していない時の、かさねを「あはれ」と感じるように変わってきました。与右衛門は最初からかさねを殺すつもりはなかったと思います。かさねの面相が変わって怖くなったから・彼女を殺することになったと思いますが、前半でかさねのクドキを聞いても、与右衛門の心は決して動きません。与右衛門の心は、冷えているのです。与右衛門が内心考えていることは如何に彼女を振り切って・自分だけ遠くに逃げるかと云うことだけです。ですからかさねは与右衛門の不実をまったく疑っていませんが、前半のかさねのクドキは与右衛門の心とは、まったくのすれ違いです。そこにかさねの「あはれ」があるし、そこがしっかり描けていなければ、後半のかさねの恨みも利いて来ません。

そんなことを考えた時、吉田蓑紫郎が使う文楽人形・与右衛門には、役者が踊るのとは全然違う異次元の感触があるわけなのです。かさねと与右衛門は、決して心が通じ合うことはない。二人の冷めた関係が視覚的に形象化されて、「あはれ」を誘います。文楽人形の起用は、なかなか秀逸なアイデアだったと思いますね。国立小劇場のような狭い空間であるからこそ、このアイデアが生きました。後半の立ち廻りも、捕り手との動きが混み合わず、なかなか良い感じで見せたと思います。

右近が勤めるかさねは美しいですが、前半のクドキの振りにもうちょっとタメが欲しいですねえ。もう少し振りに情が出てくれば、前半の人形を使ったクドキのアイデアがもっと生きたと思いますが、感触がサラリとしていました。どちらかと云えば、右近の関心は、後半の「恐ろしかりける」かさねの方にあったのかも知れませんが、まあそんなところも年季を経てくれば、自然と変わって来るものであろうと思います。

(R4・8・26)

〇令和4年7月大阪松竹座:「嫗山姥」

「嫗山姥」兼冬館は、通称を「しゃべり」とも言います。これは八重桐が廓噺にかこつけて、別れた夫(煙草屋源七実は坂田蔵人時行)への恨みつらみを語る場面から来ています。上方和事の名手であった初代坂田藤十郎は「しゃべり」と呼ばれる雄弁術を得意としました。これは立役の「しゃべり」のことですけど、その後人形浄瑠璃に移籍した近松門左衛門が、女は口数が少ないのが美徳とされた時代に、ぺらぺらしゃべる女役をこしらえたと云うのが面白いところです。これは近松が歌舞伎の藤十郎の「しゃべり」を女役に応用したわけなのです。八重桐の仕方噺は、その代表的なものです。このことはその後の女形芸の発展に大きなヒントを与えました。

武智鉄二が、歌舞伎の八重桐の仕方噺は役者が地に取る箇所がやや少なめで「しゃべり」と云うよりも「おどり」の方に近くて、近松がここで試みたかもしれない女形への「しゃべり」への挑戦が十分見えてこないと指摘しています。(注:近松の人形浄瑠璃移籍の原因として、歌舞伎の名女形・初代芳沢あやめとの不仲があったとの説あり。)武智演出では八重桐の台詞を増やして「しゃべり」を強化した仕方噺の工夫をしています。それは兎も角、今回(令和4年7月大阪松竹座)の「嫗山姥」はいわゆる在来の演出ですから、八重桐の仕方噺はそのままですが、まあそれはそれとして在来の演出もなかなか面白いものです。

孝太郎の八重桐は、台詞が明瞭であるので・竹本との掛け合いが際立ち、「しゃべり」が映えました。所作もなかなか良くて、仕方噺を楽しく見せました。幕切れの大立廻りも面白かったですね。ストレス発散出来て楽しかったのではないでしょうか。前半を明るく処理したのも良かったと思います。夫への当てつけでついつい言葉が過ぎてしまったけれど、根に持つところがない・カラッとした八重桐の性格もよく出ました。妻の直言のひとつひとつが夫・時行にグサリと突き刺さります。甘いといえば甘いわけなのだが、時行は彼なりに時節を耐えて自己の目的を果たさんと耐えてきたつもりです。しかし、時行の願望は、妻である八重桐にことごとく論破されててしまいました。そうやって(八重桐自身にそんなつもりは全然ないわけだけれど)時行は少しずつ絶望の淵へと追いやられて行くのです。

幸四郎の時行は、もちろん優男なところに申し分はないとしても、例えばめざす敵を妹白菊が先に討ってしまったと聞いて驚く、そこに通り一遍の驚きしか見えないようですね。この場面の時行は茫然自失の体なのです。妹に先を越されたことで時行の自尊心は踏みにじられ、情報収集さえも儘ならぬ自分の無力さに、時行は愕然とするしかありません。そのような絶望の果てに、自分は自害して・八重桐の新たな子供として自分は強い男に転生せんとする一念が生まれて来るわけですから、八重桐との会話のなかで論理的・かつ段階的に深い絶望へ追い込まれて行く過程をしっかり見せて欲しいのです。幸四郎の時行は、感触がサラリとし過ぎです。演技にもっとタメが欲しい。例えば、妹が敵を先に討ったと聞いて「エッ」と驚き、「・・・信じられん」と云う絶句あって、「それならばこの俺の立場はどうなる」という思い入れあって、「もう俺は生きてはおられぬ」と云う絶望にまで至る、これを一瞬の間のなかで走馬灯の如く見せねばならぬ、それが演技のタメと云うものです。そうすると幕切れで時行の一念が八重桐の胎内に入り込む奇蹟が心情的に腑に落ちると思います。(こうして生まれた子供が、足柄山の金太郎です。だから八重桐の方にも死んだ夫に対する強い悔悟があるのです。)そこのところもう少し工夫が欲しいと思います。

まあそんな不満も若干ありますが、全体として役者も手揃いで・テンポ良く仕上がりました。「嫗山姥」は滅多に出ない時代物ですが、と云うか滅多に出ない演目だからかも知れませんが、みんな真剣に取り組んでいました。時代物に対する取り組みを増やすことが、将来の歌舞伎のために大事なことだと思いますね。

(R4・8・20)

渡辺知明先生と吉之助との対談「日本の伝統芸とコトバのリズム」映像はご覧いただけましたでしょうか。

東京春音楽祭の「イタリア・オペラ・アカデミー」でリッカルド・ムーティは、歌唱に生きた感情を盛り込むために、台本を繰り返し声に出して読むべきであると言っていました。歌手は旋律を美しく歌うのが仕事です。しかし、ただ旋律を滑らかに美しく響かせるだけではダメです。そこに生きた感情を盛り込まなければなりません。旋律の基礎となるものは自然な会話の息・抑揚ですから、これをしっかり掴むために、まず台本を口にして朗読すべきだと言うのです。

「ヴェルディは言葉が歌になるまで、何度も何度も繰り返し台本を口にして読んで、そうやって旋律を書いたのです。ヴェルディは、すべての音は歌われるべきであると言いました。メロディを歌うのが、私たちの仕事です。そのためには、歌詞の息と意味、次のフレーズ、そのまたフレーズの先のことまで考えてやってください。」(リッカルド・ムーティ)

ピアノ・リハーサルでムーティは、イタリア出身でない歌手の発音の、実に些細な違い(訛り)を指摘して、根気よく修正していました。それは我々日本人からすると、ネイティヴはこだわるかも知れないが、どちらでもそう大した違いがないじゃないのと思うくらいの、些細な違いです。ところが、驚くべきことに、そうした訛りが修正されるに連れて、歌唱がまるで別もののように生き生きして来るのです。作曲者(ヴェルディ)が台本を朗読する息に近づくことで、作曲者のなかで旋律が生成する秘密に少しずつ迫っている実感があるのです。これは実にスリリングな体験です。

演劇においても、サラ・ベルナールでも九代目市川団十郎でも、偉大な舞台俳優の台詞は、しばしば「音楽を聞くようだ」と評されるものです。しかし、いきなり抑揚をつけて・言葉を転がして「歌うかのように」台詞をしゃべろうとしても、無駄なことです。「まるで音楽を聞くようだ」となるのは結果論に過ぎません。台詞術の基礎にあるものは、自然な会話の息・抑揚です。だから台本を手にしたらまずは、繰り返し何度も台詞を朗読すべきです。台詞術の基礎は朗読であると云うことが、昨今の演劇では、方法論としてどれくらい意識されているのでしょうかねえ。

このように書くと、自然な会話の息・抑揚と、舞台俳優の台詞と、オペラ歌手の歌唱との間に、吉之助がまるで境目を見ていないように読めるかも知れませんが、或る意味においては、その通りであると思います。吉之助は、演劇の台詞でもオペラ歌唱であっても、すべての基礎は朗読にあると考えています。そこに「写実」表現の原点を見るということです。

しかし、このことは、朗読を高めたものが演劇の台詞であり、そのまたさらに高めたものがオペラ歌唱だと云うことではありません。ヴェルディが言葉を歌にしたのも、そのようなプロセスではありません。そこは誤解をしないでいただきたい。そういえば、ベルトルト・ブレヒトが次のように書いていますね。

『歌を歌うことで、俳優はひとつの機能転換を行なう。俳優が普通の会話から無意識のうちに歌に移っていったような振りを見せるほどいやらしいことはない。普通の会話・高められた会話・歌唱という三つの平面は、いつもはっきりと分離されねばならない。高められた会話が普通の会話のたかまりであったりしては決していけないのだ。』(ブレヒト:「三文オペラへの註」〜ソングを歌うことについて)

演劇の台詞は非日常空間の会話ですから、いわば次元(ディメンション)が異なるのです。高められた朗読が演劇の台詞になるのではありません。両者の間は、「様式」の名の下に、はっきりと一線が引かれなくてはなりません。朗読とオペラの歌唱との関係も同様です。「普通の会話・高められた会話・歌唱という三つの平面は、いつもはっきりと分離されねばならない」、そこのところ、吉之助の考え方はブレヒトとまったく同じです。

それでは歌舞伎の台詞を、歌舞伎の「様式」にするものは何でしょうか。答えは「心情」ということです。歌舞伎には共通した心情のスタイルがあって、これらが集まって歌舞伎の様式を為すのです。心情は、台本の徹底した読み込み(解釈)のなかから掴み取るべきものです。もちろん朗読からも得られますが、「考えて読む」ということなので声に出す出さないと云うことではなく、まったく別の問題です。しかし、ここから掴んだ「心情」で改めて台本を朗読すると、台詞はまったく違ったように聞こえます。

渡辺先生との対談では、そんなところをお話ししたつもりです。対談映像をお楽しみいただけましたら幸いです。

(R4・8・18)

「表現よみ」(コトバ表現とその朗読法)を研究なさっている渡辺知明先生から提案をいただきまして、先日(8月4日)、「日本の伝統芸とコトバのリズム」というテーマで対談を行ないました。その時の映像が、渡辺先生のYoutubeで公開されましたので、紹介をいたします。

対談「日本の伝統芸とコトバのリズム」映像

(渡辺知明vs山本吉之助, 2022.8.4)渡辺先生は、40年の長きに渡り、朗読分野での日本語とその表現に関する実践的研究を続けて来られました。著作ばかりでなく、Youtubeでも古今の名作の朗読映像を多数アップしていらっしゃいます。渡辺先生は、武智鉄二との関連で吉之助のサイトに辿り着き、吉之助の(主としてリズムの見地から論じた)伝統芸能に関する台詞の様式論に興味をお持ちいただいたそうです。吉之助は、歌舞伎の「アジタート」(音楽用語としては、激しく・苛立つようにと云う意味)な気分が、どのような形で演劇様式として定着するかということを、長年考えて来ました。渡辺先生は、朗読というお立場から言葉の表現方法を考えていらっしゃるわけですが、そのなかでアプローチは異なれども、吉之助と同じような結論に至っていることが、この対談からもお分かりいただけるかと思います。対談させていただいて、吉之助も大いに鼓舞されました。対談では、吉之助が普段考えていることを要領良く引き出していただいたことは、大変有難いことでした。この映像は普段吉之助の「歌舞伎素人講釈」をお読みいただいている方にも良い手引きになるものと思います。

なお渡辺先生は、これまでに20人以上の各方面の表現に係わる方々との対談映像をYoutubeにアップしていらっしゃいます。ご興味あれば、その他の映像もご覧ください。渡辺先生の素晴らしいところは、ジャンルの異なった表現関係の皆さんと分け隔てなく接して、色んな知見を柔軟に取り入れ、自らの理論の懐をどんどん深くしていらっしゃることです。この姿勢は大いに見習いたいものだと思っています。

(R4・8・9)

〇令和4年7月歌舞伎座:「風の谷のナウシカ 上の巻」・その3

ここ数年の新作歌舞伎を見ると、作家も・役者も、「これじゃあ全然歌舞伎になってない」と云われたくないのだなあと感じます。そこで、台詞を古文にして、隈取とか見得・立ち廻りなど、歌舞伎の伝統的・様式的な技法が、新作芝居を「かぶき」にすると、多分そのように考えているのだろうと思います。何が芝居を「かぶき」にするか、そこをもっと突き詰めて考えてみた方が良いです。このためには、真山青果の作品を研究することが、大いに役に立つと思います。「元禄忠臣蔵」の台詞は古文調ではありません。隈取もないし・見得もない、義太夫も入りません。それでも青果の芝居を「かぶき」だと強く感じるのは何故なのか。そこをよく考えて欲しいのです。舞台からほとばしる「心情」が、芝居を「かぶき」的なものにすると云うことを、青果劇ほど教えてくれるものはありません。演劇評論家尾崎宏次は、青果の台詞術(つまり青果劇の様式)の源泉は「くやしさ」であるとして、次のように書いています。

『青果のセリフ術が論理的であるということに入っていかねばならないが、結論をさきにいってしまうと、その論理性のでてくる源は、「くやしさ」ということである。くやしい、ということは、容(い)れられるはずのことが容れられないからくやしいのである。くやしいという感情は、そういう状態をひき起こす事物や制約をきわめて即物的にならべたてることのできるものである。したがって、青果の戯曲にそなわっている論理性というのは、論理的に証明するためのものであって、論理的な発展のためのものではない。そう断言してしまうと例外がでてくるけれども、しかし、秀作のほとんどはそうである。そして、くやしさから出て来る論理性が、まさに青果の生きた時代の大衆にとって、魅力のある芝居になりえたのだ。』(尾崎宏次:「青果のセリフ術」〜真山青果全集・別巻1・真山青果研究)

ここで大事なポイントは、「容れられるはずのことが容れられないからくやしい」というところです。歌舞伎の名作の数々を考えてもらいたいですが、武士の対面やら商人の義理やら男の一分(いちぶん)やらいろんな論理が裏に絡みますが、その論理において「在るべき状況」が、そのような正しい形になっていないことが、くやしい・或いはやるせない・憤懣やるかたない。歌舞伎とは、すべてそのような「心情」から発するドラマなのです。(吉之助はこれを「かぶき的心情」と呼んでいます。)曽我兄弟は父親の愛を受けて育ちたかったのに・それがならなかった(父親を殺された)から「くやしい」・だから仇討ちを決行するのです。お初徳兵衛はただ二人愛し合って暮らしたかっただけなのに、いろんな事情が絡んでそれが叶わなくて「くやしい」、ならば二人一緒に死んでやろうじゃないのとなるのです。松王丸は名付け親菅丞相に御恩があるのに・危難に際して何も出来なかったから「くやしい」・だから我が子を身替わりに立てて御恩報じをするのです。大星由良助は喧嘩両成敗であるべきところ・一方的に塩治家断絶の裁断が下されたことが「くやしい」・だから高家討ち入りを行なうのです。

「風の谷のナウシカ」に、そのような「心情」の要素はあるでしょうか。人類は破滅的な戦争の果てに環境を破壊させてしまい、生き残った人々は汚染されなかった限定的な環境のなかでかろうじて暮らしている。そんななかでも依然として人は争い、醜い覇権争いが慎ましく暮らす民の生活を脅かす。民のささやかな願いさえ踏み潰す、このような状況は受け入れがたい、それは「くやしい」ことだと思いますけどねえ。そこが「ナウシカ」歌舞伎化の取っ掛かりになると思います。同時にこれが最も今日的な心情であるべきです。

吉之助がアニメ映画版「ナウシカ」を見た感じでは、主人公にそのような「くやしさ」が見えないわけではないけれど、表面的には淡い印象がしますね。そして物語が救世主待望へと情緒的に流れて行く、つまり熱い「心情」の物語になっていないと云うことです。そこが吉之助が「ナウシカ」を歌舞伎には向きの題材でないと感じるところですが、「ナウシカ」をどうしても歌舞伎にしたいならば、登場人物のなかに在る個人的な「くやしさ」の感情を抉り出し・増幅して、原作アニメファンが「ナウシカやクシャナにはこんな強烈な一面があったのか」と吃驚させるくらいに、ドラマを濃厚に作り替えてもらいたいものだと思いますね。歌舞伎にするならば、それくらいでちょうど良いのです。

(R4・8・2)

〇令和4年7月歌舞伎座:「風の谷のナウシカ 上の巻」・その2

歌舞伎版「風の谷のナウシカ」については、令和元年(2019)12月新橋演舞場での初演の観劇随想をお読みいただきたいですが、吉之助はあまり感心出来なかったのです。恐らくこの種のものは「原作漫画とここが違う・あそこが違う」とアニメ・ファンの細かなチェックが入いるので、舞台のための大胆な改作が出来かねる。このため長い原作漫画のエピソードを羅列したドラマ的に平坦なものになりやすい、その典型的な例に思われました。今回(令和4年7月歌舞伎座)の再演は、初演の前半(昼の部)を主人公ナウシカの対立的キャラクターとでも云うか・トルメキア国の皇女クシャナの線で再構成したものですが、吉之助の全体的な感想として、初演の時と大して変わるものではありませんでした。そこのところは、原作漫画を読んでもおらぬし、そもそも「ナウシカ」を論じる資格は吉之助にはないと自覚していますが、純粋に舞台作品として見た場合「まことに物足りない」という感想に変わるところはありませんでした。この点はまず正直に告白しておきます。

ただし今回の再演は、筋の枝葉が刈り込まれた分(初演の昼の部が約2時間40分、再演が約2時間、休憩時間含まず)、少し流れがスッキリ見えて来たところがあるようでした。また主演のナウシカ・クシャナ以下、初演とは演者が変わった役が複数あるので、どちらが良い・悪いではなく、それに応じて芝居の色合いも微妙に変わって見えて来る。同じ役でも役者が変われば、「フーンこの役はこう云う感じもありなのだね」と云う気付きがある。これが今回演出を担った菊之助の、新作歌舞伎に対する考え方を伺わせるところがあって、これも興味深いと思いました。古典の「千本桜」だって「忠臣蔵」だって、同じ題材を手を変え・品を変え・役者を変え、何度も何度も繰り返して今日の形になったわけです。「ナウシカ」を数回やったところですぐ古典にはなるまいが、試行錯誤を繰り返すことは古典化への道に違いないと思います。十八代目勘三郎が「野田版・研辰の討たれ」を同じ面子で再演・三演して「同じ配役で押し通す」と豪語したことがありましたが、本来古典化への道は、菊之助がやった通り、手を変え・品を変え・役者を変えてやるべきことです。

今回の米吉のナウシカは清らかで可愛らしく、なかなか良かったのではないでしょうか。と云うと初演の菊之助のナウシカが良くなかったように聞こえそうですが、菊之助の資質としてナウシカはやや重めで・女形の色気が出過ぎていたと思います。それだけ女形として菊之助の芸格が重いということですが、現在は娘方が似合う米吉には、ナウシカはちょうど間尺が合うようです。令和の若い女性の感覚を踏まえたナウシカだったかと云う点ではまだ工夫の余地があると思いますが、米吉の初々しさが生きていたと言えます。クシャナについては初演の七之助が宝塚男役風に凛とした風情で評判が高かったですが、菊之助のクシャナも、「なるほどこう作ってきたか」と云うところがあって、クシャナと云う役の別の側面を見るようで、これは興味深いものがありました。菊之助のクシャナであると、女性的な面が強調されるようで、役の感触としては若干重めになるようです。しかし、再演はクシャナの線で再構成されているので、米吉のナウシカとのバランスも含めて、菊之助のクシャナは納得できるところです。ただしこれは菊之助の個性であるから仕方ないことでもあるが、ドロドロの情念の表出にまでは至っていない。今回の再演はクシャナの情念に焦点を当てたかったのだろうと察しますが、そこに脚本の限界が潜んでもいます。他にも印象的な役者はいますが、とりわけ目を引いたのは、幼い大蟲(オーム)の精を演じた丑之助です。踊りの足取りと云い・手の振りの決め方と云い、非凡な感性を見せました。蜆売りの三吉以来、丑之助は目を瞠る成長ぶりです。(この稿つづく)

(R4・8・1)

〇令和4年7月歌舞伎座:「風の谷のナウシカ 上の巻」・その1

この数年、新作歌舞伎の動きが出て来たようです。題材としては、漫画から採ったものが多いのが特徴かと思います。正直申すと、吉之助のような偏屈爺は、新作を迷惑に感じてしまう方です。見る分には、慣れた古典の方がやはり神経的にいくらか楽なものでね。新作だと、何となく緊張してしまいます。しかし、昭和30年代や40年代の「演劇界」などをパラパラめくってみると、昔は、歌舞伎座の毎月の演目に、必ず一つや二つ新作が挟まっていたことに気が付きます。大正や昭和の初めの歌舞伎でも、演目に新作が挟まるのは当たり前のことでした。二代目左団次がその多くを初演して、現在「新歌舞伎」という大きなジャンルを成していることは御存知の通りです。当時は、これらを新作歌舞伎と呼ばず、「書き物」と呼んだものでした。ところが吉之助が歌舞伎を見始めた昭和50年代に入ると、歌舞伎から書き物が顕著に減って来ます。吉之助が歌舞伎を見た、昭和50年代から平成の終わり頃までの、約40年間と云うのは、歌舞伎の長い歴史から見ると、例外的に書き物(新作)が少なかった時期であったことに、改めて気が付きます。

演劇は、歌舞伎に限らず、それが興行される時代の空気をどんどん取り込んで変化して行くものですから、古典と並んで新作が上演され続けないと、演劇的な活力が疲弊すると云うことが、確かにあると思います。だから新鮮な血液を輸血する感じで、絶えず新作が供給されないと、例え伝統芸能であったとしても、命が尽きるかも知れないと云うことなのです。現代日本においては、漫画が時代の何かを切り取った、ひとつの先鋭的なカルチュアであると位置付けられます。だから伝統芸能にとっても、漫画が新鮮な血液になるであろう。(今月、能狂言でも、野村萬斎演出で新作「能狂言「鬼滅の刃(やいば)」がただいま上演中です。どんな漫画であるかは吉之助は知りません。)まあそんなことは理屈では分かってはいますが、吉之助なんぞは、古典ばかりのプログラムが当たり前みたいな環境下でずっと歌舞伎を見てきたので、古典偏重主義者に育ってしまったわけですね。(と自嘲的に笑う。)

昭和50年代から平成の終わり頃までの約40年間、新作が少ない時代が何故続いたかと云う問いは、考えてみる価値がありそうです。ひとつの大きな原因が、歌舞伎を書ける力量・知識のある作家が払底したことにあるのは、疑いありません。しかし、作家のせいだけではなく、才能ある若い作家を見出し・育てようとする努力を、役者サイドがあまりしなかったと云う面もあると思います。そう云う努力をしなくても、伝統芸能ということで尊敬されるし、興行的にまあまあの利益が得られた、伝統芸能としては、或る意味「心地良い」時代が長く続いたと云うことです。この時代は、観客の嗜好を見ても、保守的傾向が強かったように思います。作家・役者・観客相互の原因が、複合的に絡んでいるようです。それが再び新作歌舞伎の動きが出てきたと云うことは、「心地良い」時代でなくなって来たと云うことを、役者が何となく感じ始めたと云うことであろうと思います。(この稿つづく)

(R4・7・30)

〇令和4年6月歌舞伎座:「信康」

「信康」は昭和49年(1974)3月歌舞伎座で初演された田中喜三の新作(信康は沢村精四郎・後の二代目沢村藤十郎)ですが、今回(令和4年6月歌舞伎座)は、染五郎(17歳)が信康を演じます。史実の徳川信康が切腹したのは20歳の時でしたから、実年齢に近い配役ということになります。なお染五郎は、この舞台が初主演だそうです。舞台は祖父・白鸚が徳川家康を勤め、周囲の役者も魁春・鴈治郎・錦之助・高麗蔵ほか揃っており、次代のホープ・染五郎に対する松竹の期待の程が察せられます。

史実の家康の嫡男信康が切腹に至る経緯については諸説あり、真相は定かではありません。本作「信康」に於いては、信康が天下人・織田信長から何らかの不興を買ったらしいと云うことで済ませており、政治的側面の深いところには踏み込みません。ドラマの焦点は、父(家康)と子(信康)との関係の方に置かれています。圧倒的な権力から嫡男の切腹を厳命された時、父はこれをどう思い、子はどう振る舞ったかと云うことです。このような状況に追い込まれた時、父は我が子を殺すに忍びないということは親の感情として当然渦巻くでしょうが、大事なポイントは、信長の意向を拒否するならば、徳川家は織田家と一戦交えることになるのは必定である、当時の状況からすれば、それはほとんど徳川家が滅亡することを意味すると云うことです。(すでに甲斐の武田家が風前の灯です。信長は容赦しないでしょう。)理不尽な要求を断固拒否し・あくまで息子を守り抜き・親としての道を貫くために信長と戦うと云うことは、如何にも正しく・美しいことのように思われますが、それでは一族郎党・多くの家来たち・領民までも戦火に巻き込むことになる。未来に徳川家の滅亡と荒廃しか思い描けません。徳川家の頭領とその嫡男として、家康も信康も、それぞれの立場で、そこのところをトコトン考えたのです。結果として、二人とも、「べき」論では動かなかったということです。本作「信康」で描かれるのは、そのような父と子の人間ドラマなのです。田中喜三は父の苦悩を察し・自ら切腹への道を選ぶ信康の心情を上手く描いたと思います。

本作「信康」は昭和49年初演ですが、感触としては岡本綺堂の新歌舞伎(左団次劇)の風味がしますねえ。台詞が新歌舞伎様式で発せられることを期待していると感じます。今回(令和4年6月歌舞伎座)の舞台は役者も揃っていますから、手堅い出来を示しています。一応の感銘は得られますが、細部の台詞廻しにおいて、もうちょっと新歌舞伎様式を意識してもらいたいなあと感じるところが随所にありますね。つまり何と云うか、歴史劇には見えるけれども、新歌舞伎には見えないと云うことなのです。これはちょっとした違いですが、そのちょっとしたところが大事なのです。信康の心情を、例えば綺堂の「番町皿屋敷」の青山播磨に重ねて、「散る花にも風情があるなア」と云う様式的感覚で捉えて欲しいと思います。フォルムが芝居を歌舞伎にするのです。これは主演の染五郎だけに云うのではなく、舞台の全員がそれを強く意識してもらいたいのです。家来たちの怒り・苦しみが、そのまま家康や信康の思いでもあるのですから。48年前の本作初演を吉之助は見ていませんが、この時期であれば、綺堂物でも青果物でも、新歌舞伎風味はまだしっかり残っていました。初演の舞台もそうであったはずです。近年は、そう云うものが消えかかっているようですね。

染五郎の信康は台詞が一本調子のところがありますが、17歳の若さなのだから・そこのところは今はまだ良いのです。それよりも評価したいところは、染五郎のひた向きさと爽やかさ、そこが散りゆく若者の潔さに相通じるということです。そこはしっかり出来ています。台詞については言葉の息・抑揚に応じて緩急と・声の調子(色合い)を微妙に変えていくことを学んでほしいですね。そのためには台本を口に出して徹底的に読み込むこと(朗読すること)、この訓練がまだ十分ではないようです。立派なお手本(祖父白鸚)が傍にいるのですから、早急にそれを習得してもらいたいものです。ともあれ初主演として上々のスタートを切ったのではないでしょうか。

(R4・7・24)

〇令和4年7月歌舞伎座:「夏祭浪花鑑」・その2

海老蔵の発声の問題については本サイトでも何度か触れましたが、改善の兆しが見えぬまま、団十郎襲名を迎えることになりそうなのは、大変残念です。歌舞伎役者の魅力は「一声、二顔、三姿」と云うくらいですから、発声は大事なのです。発声はハラの息の溜め方・喉の置き方とか姿勢にも拠るので、ひょんな具合で身体全体が共鳴する良い発声が出る場合もあります。今回(令和4年7月歌舞伎座)の海老蔵の団七も、吉之助が見た日には、最後の「親父っさん、許してくだんせ」と云う台詞は、声がよく出てました。(この台詞が駄目じゃア話しになりませんが。)あともう一箇所声がよく出た台詞がありましたが、出来たのはその二か所。鳥居前も含めて・他の台詞は口先で云う感じになっています。声がよく出た時の、喉の置き方とか感覚をしっかり覚えておいて、他のところでもそのように発声出来るように試してみることです。ご本人は大声を発しているつもりだろうが、それだけでは声は隅々にまで届かない。世話の軽みを表現したつもりでも、それだけだと役の肚(性根)を弱く感じてしまうのです。こういう世話の台詞では、時代の台詞よりも尚更、丹田に息を詰める「ハラ」の据え方が大事になるのです。これが出来るようになれば、荒事の台詞もずっとずっと改善されると思いますがねえ。

ところで、このところ「夏祭」を見てつくづく感じるのは、「夏祭」という芝居には歌舞伎座という入れ物(劇場)は大き過ぎると云うことですね。これは同じ純世話でも、「引窓」などではさほど感じないことで、「夏祭」でのみそう云う不満をより強く覚えるのは、それだけ「夏祭」のドラマが濃密な人間描写を求めている、肌が触れ合ってベタベタするくらい距離が近い人間関係のドラマであるからだろうと思います。ここでもリアリティの問題が出てきます。今回の「夏祭」と同じ配役でも、これがもっと小さい劇場であれば・それなりに見えるのかも知れませんが、すきま風がヒューヒュー吹く心地がしてしまうのが、この劇場のせいであるならば、少々気の毒な気もします。だからこそ、その分余計に、肚(性根)を据えて掛からねばならないわけです。そこが歌舞伎座でやる「夏祭」の難しさです。

左団次の釣舟三婦は飄々とした好々爺の風があり、それはそれとして(特に鳥居前は)興味深く思います。しかし、三婦はもともと侠客であって・そのような危険な熱い感情を・今は数珠を耳に下げて抑え込んでいる、だから表面上は人の良い表情を見せているが・内面は結構尖ったものがある、まあ達観したポーズを取ろうと自ら必死に努めているということです。(これは「三人吉三」の土座衛門伝吉も似たところがあると思います。)左団次の好々爺の三婦からは、そのような土性骨が見え難いようです。そこに工夫の余地があるかも知れません。

同じようなことが雀右衛門のお辰にも云えます。「夏祭」が面白いところは、団七や徳兵衛・三婦が何かと云えば「男が立たぬ・一分(いちぶん)が立たぬ」と喚きだすのとまったく同じことを女もやる、そのような「侠気の世界」だということです。ですから、自分の貞操を疑われたとか・自分のプライドがそれでは許さぬとか、理屈を云えば確かにそんなことになりますが、夫徳兵衛と同じ侠気がそこにあるわけです。お辰が「女が立たぬ」と云い始めたら、もう見境がない。雀右衛門のお辰は性根において誤るところはないけれど、まだ行動が理屈の上に乗った感じがしますね。焼けた鉄弓を頬に押し当てるという行為は、その理屈の延長線上に決して出て来ません。それがお辰の侠気なのです。それはどこか狂気にさえ通じます。だから女武道の原点にお辰をイメージしてみると良いと思いますね。そうすると(丸本にはない台詞ですが)「うちの人が好くのはここ(顔)じゃのうて・ここ(肚)でござんす」と云う台詞での、女形の愛嬌がもっと生きると思います。そこが改善点だと思いますが、しかし、今回の舞台の出演者のなかでは、雀右衛門のお辰が最も実(じつ)のある演技が出来ていたと思います。

市蔵の義平次は頑張って、憎々しさはよく出せています。あと大事なのは、団七は義平次の娘(お梶)の亭主なのに(つまり味方になって然るべきなのに)、どうして団七にこんなヒドい仕打ちをするんだ?というところです。つまりこれは「お前ばっかり良いカッコしやがって何じゃい、お前なんてナンボのもんじゃい」と云う強烈な僻(ひが)みなのです。団七は出目(境遇)から脱出しようとして、出目に足を絡めとられ、そして破滅するのです。だから団七にとっての義平次は、自分の出目を思い出させる醜い亡霊みたいなものです。ともあれ市蔵の義平次はよく頑張っています。歌舞伎の義平次役者が払底するなか、是非モノにしてもらいたいものです。

(R4・7・18)

〇令和4年7月歌舞伎座:「夏祭浪花鑑」・その1

最近の世話物の舞台を見ると、リアリティに乏しいなあと不満を覚えることが多いですね。世話物と云うのは、市井の人物の生活や感情を生き生きと活写するものだと思います。これは南北や黙阿弥にも共通することですが、本稿で話題としたいのは、世話物の義太夫狂言のことです。「鮓屋」や「勘平腹切」などは時代物浄瑠璃のなかの世話場であるので、別に考えることにします。世話物の義太夫狂言は、近年とみに上演頻度が落ちてきているようです。このうち「夏祭」や「引窓」・「油地獄」・「封印切」などは割と上演されますが、「野崎村」にしても、「堀川」・「帯屋」・「朝顔日記」にしても、近年これを敬遠する傾向が見られます。東京の役者には上方なまりが難しい・それがリアリティ欠如の原因であるように云われますが、それだけが原因であるとは思われません。もっと根本的な問題があるのではないか。それは肚(ハラ)の問題です。

肚ということは、これは役の解釈・役に成りきるという方法論を包含するものです。しかし、「ハラ」と呼ぶのだから、丹田に息を詰めて構えると云う身体論と、実は表裏一体であるのです。そのどちらが欠けても、肚は成立しないのです。例えば「鮓屋」や「勘平腹切」のような時代世話では、作品自体に外側から役者を縛る感覚が強いものです。義太夫の素養としての上方なまりは大事なことに違いないですが、もしそれらが多少欠けていたとしても、様式が持つ約束事・縛りに従ってさえいれば、それが自然に「らしい」方向に役者を導いてくれる、そう云うものなのです。だから上方なまりが不十分でも、何とか「らしさ」は出せるものです。結局、肚があると云うことは「らしく見える」こととぴったり一致ではないのだけれど、「らしく見える」ことで・肚があるように見えるのです。それさえ出来れば、権太や勘平が立派に勤まります。勤めているうちに肚も自然と備わって来るでしょう。

一方、純粋な世話物の義太夫狂言では、このプロセスが上手く働かない場合が、しばしばあります。世話物では、外側から役者を縛る感覚が、それほど強くないからです。外から役者を「らしい」方向に導いてくれる力が弱い。だからそれは役者自身で創り出さねばならぬのです。役者が身体の内側に持つ肚が、とても大事なことになるのです。ここで丹田に息を詰めて構える「ハラ」のことを考えねばなりません。

時代物と比べれば、世話物の台詞は「軽い」感じに聞かせることが多いものです。しかし、時代物の対話は相手の台詞を待っても、受けることが出来ます。世話物の対話であると、そうは行きません。これだと「間」(ま)が空いてしまいます。それでは写実の会話に聞こえません。だから世話物の対話では、丹田に息を詰めて構える「ハラ」が、一層大事なのです。表裏一体のこととして、役の解釈・役に成りきるという方法論もますます大事になるのです。

世話物らしく見せようと、台詞を「軽い」感じに発すると、役の肚(性根)を弱く感じてしまうことがしばしば起こります。これは実際吉之助が浄瑠璃丸本を朗読しても痛感するところです。しかし、世話物では外側から役者を「らしい」方向に導いてくれる力が元々弱い。だから、役の肚が弱いと見せないために、役者がより一層「ハラ」を据えて掛からねばなりません。丹田に息を詰めて構えることをしっかり行なう必要がある。世話物の台詞は、時代物よりも、そこが難しい。ですから、丹田に息を詰めて構えることが出来なければ、役の解釈・役に成りきるという方法論でさほどの違いがなくとも、肚が弱いと見えてしまいます。つまり「ハラ」の持ち様ということです。

今回(令和4年7月歌舞伎座)の、海老蔵の「夏祭」の団七のことですが、演技の手順・役の解釈において不足があると思いません。見掛けも良いですが、役の肚を弱く感じてしまうのは、そこです。つまり「ハラ」の持ち様が足らぬということです。海老蔵は世話味を表出しようとして、台詞を軽くしゃべろうとしているでしょう。このため台詞を口先で言う感じになっています。台詞がハラから出ていない。これが十分でないから、役の肚を薄く感じるのです。もっと努めて丹田に息を詰めて構える必要があります。ただし、これは海老蔵に限った問題ではありませんがね。近年の世話物の義太夫狂言の舞台に共通して感じることです。(この稿つづく)

(R4・7・15)

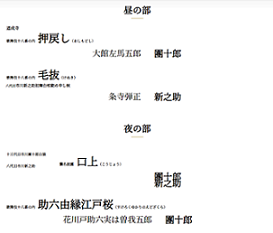

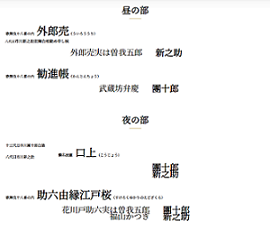

本来であれば令和2年(2020)5月〜7月歌舞伎座で三ヶ月に渡り行なわれていたはずの、十三代目団十郎襲名・並びに八代目新之助初舞台の披露興行が、世界的な新型コロナ・ウイルス蔓延のために延期されたまま、もう2年の歳月が経ちました。社会・経済の状態は以前の水準にまで回復しておらず(むしろ新たな火種も抱えており)、歌舞伎興行も7月現在ではまだ三部制・収容人員制限が解除されていません。現状の客足は良いとは云えない。海老蔵にとってはまったく不運なことで、本人及び関係者の口惜しい思いは察して余りあります。しかし、やっとこさ仕切り直しで、本年(令和4年・2022)11月〜12月歌舞伎座で十三代目団十郎襲名・並びに八代目新之助初舞台が行なわれることが決まって、本日(7月7日)は、襲名披露演目が発表になりました。

歌舞伎座11月 歌舞伎座12月

ところで歴代の団十郎の功績は素晴らしいものに違いありませんが、歌舞伎は古今東西綺羅星の如くの名優たちによって今日の姿となったのです。団十郎だけが偉かったわけではありません。明治36年(1903)の九代目団十郎の死以後「団十郎」が神格化され、これを旗印に歌舞伎が自身を盛り立てて来ました。事実、そういうことが、歌舞伎が危機であった時期を助けたことも何度かあったわけなのです。このため現行のマスコミの報道は、歌舞伎史的に評価した時の・「団十郎」の本来あるべき位置(実像)を逸脱した、はるかに大きな「虚像」で、「団十郎」を見ているきらいがあると思います。しかし、おかげで十一代目団十郎以後の市川家(前名である「海老蔵」も含め)は、過酷過ぎるほどのプレッシャーをずっと受けて来ました。本人は「団十郎」らしくしないと・・と意識過剰になり、周囲は団十郎ばかり特別扱いが気分的に面白くないということにもなる。このため「団十郎」が、何だか周囲から浮いた「孤独な」存在になってしまいました。(ご本人に帰することもありますが)これがマスコミが作り出した状況です。興行サイドや劇評家らにも責任はあると思います。だからこれから大事なことは、「団十郎」を、或る意味において、「普通(あるべき位置)」の名跡に戻すことだろうと思うのです。また「団十郎」も率先して「普通に」振る舞って、周囲に溶け込んで行かねばなりません。団十郎・団十郎と気張らぬことです。襲名前の・9月歌舞伎座での舞台で海老蔵は「七段目」の平右衛門を勤めますが、このように先輩・後輩の舞台に積極的に付き合う、そんなことの積み重ねが大事になります。そうすることで、「団十郎」は令和歌舞伎のなかでのしっくりした・本来あるべき位置を見い出すことになるでしょう。今後も海老蔵はそのことを努めてもらいたいですねえ。それは勸玄くんのためにもなることです。

襲名演目を見ると、「勧進帳」・「助六」はもちろん団十郎襲名に欠かせない演目ですが、安全指向と云うか面白味に欠けると云うか、まだ荒事に固執し過ぎの印象がします。もちろん団十郎=歌舞伎十八番=荒事であるし、海老蔵の魅力が目力(めぢから)であることも確かですが、襲名の時には或る程度やりたいことが出来るのだから、自分で自分の可能性を狭める必要はないと思います。今後各地の劇場で披露興行が引き続き行われるわけですが、そこでちょっと冒険してみることも一興ではないかな。

(R4・7・7)

〇令和4年6月国立劇場:「彦山権現誓助剣〜杉坂墓所・毛谷村」

6月国立劇場の鑑賞教室は、杉坂墓所と毛谷村の二幕です。筋立ても分かりやすく、芝居が初めての高校生にとっては良い演目ではなかったでしょうか。吉之助が後方の席で見ていた感じでは、ウトウトしていた生徒さんもいましたが・まあ一割くらいのもので・思ったよりも少なく、みんな熱心に舞台を見ていました。又五郎の六助は堅実な芸風が生きて、安心して芝居が見られました。弾正に騙されたことを知って怒り心頭に発する件りは、高校生たちにも芝居がしっかり伝わっていたと思います。と云うことで後半はなかなか良かったと思いますが、前半は六助のお人好しなくらいの人の良さをもう少し前に押し出してくれると、もっと良かったかと思います。のんびりした農村風景と相まって、六助の明るい人柄が伝わって来るともっと良い。又五郎のでんでん太鼓を叩いての物語は手堅い印象が先に立つ感じがしますが、ここはやはり手堅さよりも愉しさを感じさせてもらいたいのです。懐剣を構えるお園を気合いで制止しつつ、六助の洒脱な遊び心と余裕をさりげなく見せる、ここは剣術の達人たる六助の手並みを見せるところなのですから、愉しくあってもらいたいと思います。大事なことは、語りの息の詰めであると思います。先年亡くなった吉右衛門はそこのところが良かったことは、又五郎もよく覚えていると思います。六助については、やはり吉右衛門のことが真っ先に思い出されます。

孝太郎のお園は七代目芝翫譲りのもので、これも安心して見ていられる出来です。前回(令和2年11月国立劇場)所演に褒めた記憶があるけれども、あの時の六助は仁左衛門でした。今回共演の又五郎のように堅実な六助を相手役にした場合には、芝居の華みたいなものは、やはり女形が率先して取って行かねばならぬのではないか。しかし、今回は孝太郎のお園も、手堅さの方が先立つ印象がしますねえ。そこが女形孝太郎の今後の課題になると思います。花道から登場した時にあまり男を強調しなかったのは、芝翫も確かにそのようであった気がしますが、もうちょっと派手さを出すことを意識した方が良いかも知れません。六助が許婚と分かってグニャグニャになるところは、もう少し変わり目を強調して欲しい。例えば大臼を軽々と動かすお園の怪力を見て六助が唖然とするのに気付いて、「アラ嫌だ、私としたことが・・・」と微笑む辺りは、女武道の女形の愛嬌を見せる大事なところですから、客席から笑いが湧き上がるくらいであって良い。そう云うところの工夫の詰み重ねで、孝太郎のお園は、当たり役となる可能性を十分持っていると思います。

(R4・7・1)