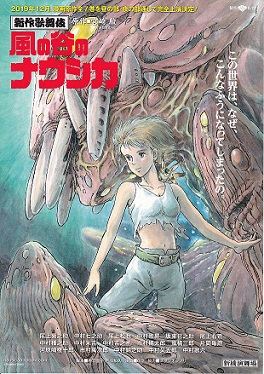

五代目菊之助の挑戦〜新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」

令和元年12月新橋演舞場:新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」昼の部・夜の部

五代目尾上菊之助(八代目尾上菊五郎)(風の谷のナウシカ)、二代目中村七之助(トルメキア王国皇女クシャナ)、二代目尾上松也(剣士ユパ・ミランダ)、二代目坂東巳之助(ミラルパ・ナムリス)、二代目尾上右近(アスベル・オーマの精)、四代目片岡亀蔵(クロトワ)、二代目中村錦之助(チャルカ)、五代目中村米吉(ケチャ)、五代目中村歌六(トルメキア王国国王ヴ王)他

1)大海に注ぐか・沼に入って淀むか

本稿は令和元年12月新橋演舞場で上演された・菊之助主演による新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」(以下「ナウシカ」とします)の観劇随想ですが、例によってクラシック音楽の話から始まります。いつもの通り・そのうち歌舞伎の話になって行きます。

1890年頃、当時ハンブルク歌劇場の音楽監督を勤めていた若き日のグスタフ・マーラーは、夏の有名な避暑地バート・イシュルに滞在する晩年のヨハネス・ブラームスの元を何度か訪ねたようです。主目的はウィーン国立歌劇場への就職活動であったようです。正確な日付けが分かりませんが、或る日、マーラーが自作の楽譜を持参してブラームスとしばし談話した後、ふたりは散歩に出たそうです。(この時マーラーが何の楽譜を持参したのか分かりませんが、交響曲ならば第2番までは完成していた時期です。)トラウン川の畔を散策中、どうやらブラームスはずっと無言であったようです。沈黙が耐えられなかったのか・マーラーは川辺を指さして、「御覧なさい、マエストロ、新鮮な川の水が太陽の光を浴びてキラキラと輝いています」と云うような歯の浮く台詞を言ったらしい。するとブラームスがマーラーの方にキッと向き直り、こう言ったのだそうです。「君ィ、大事なことは、その川の水が大海に注ぐか・それとも沼に入って淀むか、そのどちらかと云うことじゃないのかね。」

吉之助が思うには、老ブラームスには若きマーラーの音楽がよく分からなかったかも知れません。良く分からなかったけれど、しかし、彼の音楽に何かしら光るものがあることは認めた。それでブラームスはトラウン川の畔を散策しながら、マーラーの音楽が未来の音楽への啓示となるか否か、そうだとすればどのような未来か、ずっとこのことを考えていたに違いありません。つまり、川の水は大海に注ぐか・それとも沼に入って淀むかと云うことです。

昨今の歌舞伎では新作がブームと云えないまでも・よく出ますが、吉之助も歌舞伎の批評家ですから、新作が出た時は常にそのことを考えるようにしています。その芝居が面白いか愉しいかではなく(もちろんそう云う視点も大事には違いないが)、もっと大事なことは、その方向で大海に注ぐか・それとも沼に入って淀むかと云うことです。歌舞伎批評では古典の舞台を批評することは、それより以前に基準が存在しますから、比較的気が楽な作業です。一方、新作の批評は、これによって批評のスタンスを問われることになるので、気が重いのが正直なところです。頭が硬い保守派の分からず屋か、柔軟なセンスを持ち合わせた書き手か(分かってる振りしてるだけかも知れないが)、八方美人の良かれ良かれの日和見主義者か、文章を読めば一目瞭然です。ともあれ、川の水は大海に注ぐか・それとも沼に入って淀むか、その判断は慎重に下されねばなりません。ブラームスだってマーラーの面前で決めつけることはしませんでした。しかし、川の水は大海に注ぐか・それとも沼に入って淀むか、このことを常に自分に向かって問い続ける批評家でありたいと吉之助は思っています。

そこで吉之助の経験をお話すると、昭和61年2月新橋演舞場での梅原猛原作・三代目猿之助脚本演出による・スーパー歌舞伎「ヤマトタケル」初演を見て、当時熱烈な猿之助贔屓であった吉之助は「猿之助のスーパー歌舞伎路線はもういいや・・」と思って、それ以来ずっとスーパー歌舞伎を敬遠してきたわけです。あの時吉之助は「これは沼に入って淀む」と決めつけたわけではありませんが、まあ見方によっては、あの時吉之助はこのことを考えることから逃げたわけなのです。ところが昨年・33年振りでシネマ歌舞伎で四代目猿之助主演の「ヤマトタケル」を見直して、またこのことを問い直してみる必要が吉之助のなかに生じてきました。なぜ「ヤマトタケル」映画を見たかと云うと、それは12月に「風の谷のナウシカ」初演を見るにあたって、もう一度吉之助自身の歌舞伎批評の原点を思い返したかったからです。

現時点において「ヤマトタケル」は、戦後歌舞伎の新作のなかでも最も上演回数が多い作品のひとつであると云えます。他には舟橋聖一の「源氏物語」とか、北条秀司の「井伊大老」・宇野信夫の「じいさんばあさん」・三島由紀夫の「鰯売恋曳網」とか、いくつか挙げられるかも知れませんが(上演回数だけが大事なのではないけれど)、過去40〜50年くらいの新作に限れば「ヤマトタケル」くらいしかないのではないか。このことは「ヤマトタケル」が「大海に注いだ」と云う結論になるでしょうか。マーラーの音楽は確かにそうなりました。今や現代音楽家がマーラーに取り組まないことはほとんどあり得ない状況です。敢えてマーラーを避けるという音楽家もいるにはいますが、これも傍にそのような絶対的状況があればこそです。一方、「ヤマトタケル」はどうか?これを結論付けるのはまだ早いかも知れませんねえ。もうあと20・30年先のことかな。しかし、少なくとも「ヤマトタケル」はこのことを問い続ける価値のある作品ではある、このことを吉之助は認めたいと思います。これは吉之助が33年寝かせ続けた今だからこそ云えることです。梅原猛も三代目猿之助も「この水を何としても大海に注がせる」と云う気概を持っていたと思います。このことを「ヤマトタケル」映像を見てつくづく思いました。

しかし、そのように云える作品はホントに少ないと思います。さて「風の谷のナウシカ」の場合はどうかな?兎も角「川の水は大海に注ぐか・それとも沼に入って淀むか」、このことを自身に問い続けることには大きな意味があります。しかし、これを結論付けるのは、まあ50年後くらい先のことで良いのかも知れませんねえ。(この稿つづく)

(R2・2・7)

『「弁天小僧」は、歌舞伎の伝統を百年くらいに限ってみる人には、なるほど最も喜ばれる狂言である。歌舞伎と云えば、こんなものだと考える人が多いのである。だが一方、そんな平易な様式で卑俗な美ばかり感じる人だけがいるわけでもない。いつもこれらの人から抽象論ではあるが、異論が出て来る。こんな古風で無意義な芸が存在して良いものか。歌舞伎を抹殺する勢いで喚きたてるが、時がたつと必ず静まって来た。しかし、いつかこれが「地」の声になってしまう時が来る。その時の備えに、今からでも変化して行くほかはないのである。(中略)弁天小僧の通し狂言など、まことに我人ともに密かな倫楽に浸っているようなもので、あれでは見物はちっとも進歩して行かないのである。(中略)弁天小僧の芸は見ていて楽しいが、古くても良い戯曲のもつ「人生」がない。(中略)筋立てにも台詞にも、何の人生も写っていない。虚仮(こけ)な生活に引きずりこまれた十数分を反省して、冷や汗を流さない人ばかりはあるまい。これが若い人々に「生」を甘く見る習慣を付ける。(中略)底にからくりがあったとしても、二十や三十両の金を得て帰って行く、そう云う感情の刹那刹那の繋がりすら度外視した、浅はかな笑劇とは早く別れを告げることである。(中略)無意義劇と本格劇の振るい分けをして、正しい劇へ導くことも、これからの歌舞伎役者の仕事のひとつにしていきたいものである。』

ずいぶん厳しい評言が連なりますねえ。上記の文章を書いたのは誰でしょうか?実はこれを書いたのは折口信夫です。これは昭和27年(1952)1月「若手歌舞伎への期待」という文章からの抜粋です。ちょっとビックリしませんか。折口は「弁天小僧の芝居を、昨年暮れの浜町(明治座)・初春の演舞場と二度続けてみた人もいる、その一人は確かに私であった、そう云うことが情けない」と自嘲交じりに書いてもいますが。それにしても折口ほど歌舞伎を奥まで知り尽くしている人が、しかも芝居通いの淫靡な愉しさを最後まで忘れられなかった折口のような人が、このような文章を書いたことは驚きであると同時に、「それでも歌舞伎の将来のために(つまり大海へ注ぐために)言わざるを得ない」と云う気持ちが感じられて、つくづく考えさせられます。確かにこの文章は昭和27年という時代の空気(戦前までの日本社会の価値観の崩壊)と云うことも考慮に入れながら読まねばなりません。しかし、伝統崩壊の危機と云う観点なら、令和の歌舞伎も昭和27年当時と同じような状況ではないでしょうかね。だからこの折口の言葉は、令和という時代の新作歌舞伎のためにも、まことに良いアドバイスになります。

今回(令和元年12月新橋演舞場)の「ナウシカ」は、一見すると歌舞伎にならなそうな題材を、「歌舞伎らしく」見せようと、役者も制作スタッフも一生懸命頑張ったと云うことは、舞台を見ても確かに強く感じました。ただし彼らが考える「歌舞伎らしさ」と云うのがどういうものか、ここで問題になります。アンドレ・マルローは「フォルムを様式にするものが芸術である」と言いました。フォルムを裏付けするものは心情です。心情からフォルムが発し、それが様式を成すのです。心情がなければ、様式は生まれません。ところが心情・ドラマの裏付けがないまま「歌舞伎らしさ」を振り回すと、ドラマが空虚になってしまいます。

気になるところで一例を挙げれば、今回の「ナウシカ」のなかに、クロトワという人物(亀蔵)が登場します。クロトワはトルメキア王国皇女クシャナ(七之助)の副将ですが、実はクシャナの父であるヴ王(歌六)の命を受けてクシャナの動静を探っており・何か事があればクシャナを殺して自分が代わりに将軍になろうかと云う・腹に一物を持つ人物です。ところが心底をクシャナに見破られてしまいました。するとクロトワは急に尻をまくって床に胡坐をかき、「ばれちゃア仕方がねえ・・どうとも勝手にしやがれ」とか言って啖呵を切り始めるのですなあ。「弁天小僧」のパロディのつもりらしいのですがね。(昼の部・第3幕第1場)

「ナウシカ」を見に来たはずが、「俺はここで一体何を見てるのか」と云う気分でしたねえ。折口が云う通り、ここには「人生」がありません。付け合わせで間に合わせただけの虚仮の「人生」です。しかし、これは亀蔵が悪いのではなく、台本と演出がいけないのです。ここには「このくらい出しときゃ歌舞伎らしく見えるかな」というおざなりなものしかない。「ナウシカ」には、これと同じような箇所が随所にあるのです。吉之助が見たところでは、そう云う場面では大抵寒い風が吹きます。そこにドラマや心情の裏付けがないからです。これで受けると思うことが若い者に「伝統」を甘く見る癖をつけます。

前章で吉之助は「ヤマトタケル」には「何としても大海に注がせる」と云う気概があったと書きましたけど、「ヤマトタケル」にも、そのようなダルい場面が全然なかったわけでもないのです。例えば、役者が揚幕から登場して花道七三で止まってツケ打ちで見得をする、本舞台中央に行って、またツケ打ちで見得をする。このような見得のための見得が、猿之助歌舞伎にはとても多かったのです。(注:ただし「ヤマトタケル」においてはそのようなダルい場面がいつもの猿之助歌舞伎よりは比較的少なかったことは指摘しておかねばなりません。それはやはり「ヤマトタケル」では三代目猿之助も自ら独創的であろうとしたからだと思います。)もちろん必要ならば見得はやって良いです。しかし、ドラマのなかで本当にそれが必要な場面はせいぜい一二か所。ここぞと云う時に絞るからこそ、ツケ打ちの見得が効くのです。それが証拠に「勧進帳」では不動の見得や元禄見得ではツケを打ちません。義経打擲の場面でさえツケを打ちません。ツケ打ちするのは、戦語りの石投げの見得の場面だけです。(幕外の引っ込みの場面でツケいれるのは当然です。)九代目団十郎がドラマと云うものを正しく理解していたことが、これだけで明らかなのです。

ここで「歌舞伎らしさ」ということを考えるのですが、「ナウシカ」の弁天小僧を見ると、なんだか「伝統」と云う名の淀んだ沼水にどっぷり浸かったゆる〜い気分がしますねえ。マーラーは「伝統的であるとは、怠慢である・だらしがないと云うことだ」と言いましたが、この言葉を思い出してしまうのです。(別稿「いわゆる歌舞伎らしさを考える」をご参照ください。)

しかし、「ナウシカ」には感心する場面ももちろんあります。例えばナウシカが傷付いた王蟲(オームと読む)の子供と心を通わせる場面(昼の部・第1幕第11場)では、ナウシカと絡む子方(王蟲の精)を出して舞踊風に仕立てました。これなどは歌舞伎の技法がドラマと溶け合って、なかなか悪くない発想です。それはドラマや心情の裏付けを持つからでしょう。(この稿つづく)

(R2・2・11)

夜の部・第5幕第2幕「腐海の森の場」では、ナウシカが自分の無力を憂い・腐海をさまよい死のうとする心情を所作事で表現する手法が用いられました。道成寺だか鷺娘みたいな仕立てで「アララ・・困ったなあ」と思いました。台詞でクドクド説明するよりも、音楽と踊りで表現した方がナウシカの心情を効果的に表現出来るという考えも分かりますけれども、芝居のドラマ性を追求することから情緒的表現へ逃げたように感じました。実は吉之助は、別稿「芝居とおどりと〜日本舞踊を考えるヒント」で触れた通り、折口信夫の「歌舞伎が写実の本義を貫き通 しドラマ性を追求する道を行くならば、歌舞伎は踊りの要素を振り捨てて行かねばならない」と云う考えに共感する方です。ナウシカの舞踊は、吉之助にはドラマを混沌の方に引き戻した印象に思われました。ともあれ、歌舞伎が写実(物真似)を本義としつつ・反写実の要素(踊り)を平行させて来たことに歌舞伎の特質を見る考え方だってある・まあそこの工夫を見てみようかと思い直して舞台を見ました。

そこまでの芝居の流れからすると、ナウシカの所作事が浮いたように感じました。劇構成がモザイク状の印象に見えるのも気になりましたが、時代物の通し狂言でも道行など所作事が出た時にもこう云う感じが全然ないわけでもない。だから我慢我慢と思って舞台を見ていましたが、さらに大詰・「シュワの墓所の前」の場で連獅子風の戦闘だか舞踊の場面になるともういけません。ここではもう台本作者がドラマを書くことを放棄したとしか吉之助には見えませんでした。「連獅子見せときゃ・とりあえずカブキ的で・歌舞伎ファンの方は満足でしょ」という感じに見えました。そうではなくて吉之助は「ナウシカ」のドラマを見に来たのですがねえ。

つまり今回(令和元年12月新橋演舞場)の舞台で目に付いたのは、「ナウシカ」のドラマをどう見せるかではなく、「ナウシカ」の各場面を如何に「歌舞伎らしく」見せるかと云うことでした。このため歌舞伎の技法・趣向ありとあらゆる引き出しを駆使して、各ピースにあてはめたわけです。一見すると歌舞伎にならなそうな題材を、「歌舞伎らしく」仕立てようと、役者も制作スタッフも一生懸命頑張ったと云うことは、これは認めて良いと思います。そう云う意味では、同年6月歌舞伎座の三谷歌舞伎「月光露針路日本〜風雲児たち」のようなおざなり感がないだけ、こちらの方がはるかにマシです。歌舞伎興行というのは、1か月25日興行で休みは5日しかありません。その間にどんな芝居でも仕上げてしまう、出来の悪い脚本でも5日で一応見られる舞台に仕上げて見せる、歌舞伎役者も制作スタッフもそう云う訓練だけは出来ているのです。或る意味において、確かにこれはプロの仕事です。しかし、それ以上のものではなかったとも云えます。それは古典歌舞伎の技法・趣向が背負うもの(象徴性)との内的連関を無視しているからです。これについてはマックス・ピカートの次の文章が参考になるかも知れません。

『象徴の本質はその背後にある世界、過去の世界をふたたび指し示すところにある。(中略)象徴を眺める時、人の心は、象徴のなかで簡単な標章(しるし)により表現されているところのあの過去へと、長い道程を帰って行くのである。だから象徴は過去を、したがってまた持続性を前提としている。(中略)連関性を喪失し、歴史を喪失した世界では、象徴はあり得ようはずはない。しかし、一種の象徴の贋物はあり得るだろう。(中略)真の象徴は求心的な方向を持っている。連関性を持たないものは、万事を自己の前方に持とうと、外部の世界のなかに前進しようとしてあせる。それは「ここに我々はいる、ここでは我々も一人前である、ここから我々は進発する」ということの単なる省略記号なのである。それはまさに象徴の反対である。』(マックス・ピカート:「我々のなかの内なるヒトラー」〜象徴の記号への転落、なお文章は吉之助が読みやすいように若干整理しました。)

技法・趣向の象徴性とは、その舞台を見た時に古典歌舞伎のドラマの本質とどこか折り重なったと感じる感覚です。例えば日本の本歌取りの伝統が、それです。本歌取りとは、元歌の否定でも肯定でもありません。元歌の何を取り・何を変え・何を残したかという元歌との連関性において・その関係を楽しむ遊戯です。本歌の何をどう変え・何を変えなかったかということ、それ自体が現在への注釈となるのです。これが象徴の役割です。例えば大詰・墓の主とオーマの精が激闘し互いに力尽きるその場面で、紅白の獅子が毛を振りまくって・これを「赤勝て、白勝て」の合戦に見立てる、まあ見た目には派手で迫力あって映えますけどね、これが過去の何に連関してくるのか、そこが問題になると思います。これが歌舞伎の獅子物の系譜のうえに乗ってくるかと云うこともちょっとは考えてもらいたいのです。そうする責任が歌舞伎役者にはあると思うのです。過去との連関を喪失してしまえば、結果として古典をないがしろにすることにさえなりかねません。

前項でナウシカが王蟲の子供と心を通わせる場面で子方(王蟲の精)を出して舞踊風に仕立てたことを褒めましたが、古典の何か特定の狂言に結びつくわけでもないのに、結局、これが一番しっくり来たのは、古典歌舞伎の連関性が何かあると云うことです。しかし、こう云うことはやってみなければ分からぬことです。「こうやったら出来る」と云う公式・方法論があるわけではないのです。「そこはセンスだ」と言ってしまえばそれまでですが、これをモノにする為にはドラマをとことん分析しアイデアを煮詰めなければ活路は拓けないでしょう。(この稿つづく)

(R2・2・16)

菊之助は芸に対しても・伝統に対しても、曲がったところのない・素直な考え方をしている人だなあと、NHKでのインタビューを見て感心しました。菊之助はこう言っていました。

『新作を作ると云うことが、一見古いことを壊すと云うか、新しいことをしているという風に思われがちなんですが、自分としては、新しいことにチャレンジしてやろうというモチベーションではなく、古典の蓄積を使って後世に残る古典歌舞伎を創るというモチベーションでやっているので、目新しいことをしてお客様に喜んでいただこうとは思っていないんですよね。』(尾上菊之助、SWITCHインタビュー、平成元年12月14日NHK・Eテレ放送)

多分そこには祖父・七代目梅幸の存在があると思います。六代目歌右衛門と並び称された戦後昭和歌舞伎の名女形です。梅幸は伝統の力を信じ、伝統芸の古典的な佇まいを健康的な形で時代に対した女形であったと吉之助は思っています。(別稿「七代目梅幸のお嬢吉三」を参照ください。)これは世間から向けられた女形への懐疑に対し鋭く反応した歌右衛門とはまったく対照的であったと云うべきですが、これはどちらが正しいとか・良いとか云うことではありません。そこに梅幸の、歌右衛門の、芸の在り方があると云うことだけです。菊之助の考え方は、梅幸から受け継いだものに違いありません。

しかし、こんなこともちょっと考えるのです。吉之助はかつて女形論(女形の美学)を書いたことがありますが、時代・社会との関連において女形を考える時には、歌右衛門は当然俎上に乗って来ます。玉三郎も然りです。この二人抜きで現代女形論を書くことは出来ません。しかし梅幸を材料に女形論を書くのは、なかなか難しいことになるのです。梅幸が時代と対していないと云うことではなく、梅幸の時代との対し方に気負うところがないせいです。これは伝統芸能が現代と対する時の、とても素敵なスタンスの取り方なのですが、しかし、これだと批評家からは引っ掛かり(問題提起)が少ないように映るのです。だから梅幸は女形論に取り上げ難いと云うことになるのです。渡辺保先生が、自分は本当は梅幸の方が好きなのに、気が付けば梅幸では本を書いておらず、歌右衛門では3冊も本を書いていたと言っていたのも、まったく同じ事情です。

上記のことは、同じようなロジックから、歌舞伎の新作を演じる時に、梅幸にとってはいささか不利に働いたと云う気がするのですねえ。それが証拠に、歌右衛門の新作の当たり役の多さに比べると、梅幸は新作で強烈に印象に残る役(女形)が極端に少ないようです。軽い世話物の女房役にいいものがあったくらいで、他で目立つのは「源氏物語」の藤壺、あるいは「なよたけ」くらいでしょうかね。劇作家が新作を書く時、否応なく時代と対することになるのは当然です。新作が時代から離れて最初から「古典」然と納まることはあり得ません。時代との関わり合いを考えた時、劇作家から見ると梅幸はおっとりとし過ぎに感じるのではないでしょうか。歌右衛門ならば彼を主役に芝居を書きたい意欲が猛然と湧くけれども、梅幸だとなぜかその気にならないということが確かにありそうです。(注:これは梅幸が役者としてダメと云っているのではないので、誤解のないようお願いします。)

この点が菊之助が演じるナウシカを考える時の重要なヒントになるかも知れませんねえ。なぜかと云えば、巷間での新作歌舞伎「ナウシカ」での評判をネットなどでざっと見た感じでは、圧倒的に好評なのはまず七之助が演じるトルメキア王国皇女クシャナ、次いで松也が演じる剣士ユパ・ミランダでありましょうかね。一方、菊之助が演じる主役のナウシカについてはどうかと云うと、なぜか評判があまり良くないのです。「違和感があり過ぎ」・「どうしてもナウシカに見えない」・「老けてみえる」とかの声がとても多い。これは菊之助にとっては心外だと思いますが、このことを菊之助はどのように捉えているでしょうか。人気漫画が原作のことだから、ファンの主人公に対する頑固な思い入れ(固定したイメージ)がそうさせると云うことも確かにあるでしょう。しかし、ホントにそれだけでしょうかね。これはどうしてこうなるのかと云うと上述の点が関連して来るのではないかと、吉之助は思うわけです。(この稿つづく)

(R2・2・18)

原作漫画(アニメ)のファンから、菊之助のナウシカに「違和感あり過ぎ」・「どうしてもナウシカに見えない」とかの声が多いことは、大事なことを示唆しています。吉之助には主人公ナウシカに対する思い入れは全然ありません。ナウシカがどんな容姿・恰好をしていようが・まあそんなものかと受け入れそうなものです。しかし、実は吉之助も、菊之助のナウシカには強い違和感を覚えました。それは菊之助が演じるナウシカが伝統的な女形の範疇から抜け出ていないことでした。菊之助は「古典の蓄積を使って新作歌舞伎を創るというモチベーションでやっているから、目新しいことをしようと思っていない」と言っていますから、これが菊之助が意図した役作りだと思います。しかし、事は菊之助の目論見通りに運んでいないようです。

例えば「ナウシカ」歌舞伎版のプロモーション映像でよく取り上げられるシーンですが、ナウシカがキツネリスという動物に出会って・これを肩に乗せて・手を差し出して噛みつかれる場面(第1幕)を見てみます。「怖くない、怖くない」という台詞が、七五調に処理されて強いシナが入るのが、まず気持ち悪い。手を差し出す身体・目・表情の使い方に女形の伝統的技法を使われると古色蒼然とします。要するに新鮮味がないのです。これは沼に入って淀んだ水・ぬめりがある水の感触です。ここで菊之助が採る女形の伝統技法が表象するものは、控えめな女性・出過ぎない女性・男性に対して常に一歩下がって自分の感情を表に出すことをなかなかしない女性、要するに江戸期の封建社会のなかで女性の地位が一等低かった時代の「女の美学」なのです。これが令和の新作歌舞伎のヒロイン・風の谷のナウシカにふさわしいものとは、到底思えません。いつも歌舞伎ばかり見ている吉之助さえそう感じるくらいですから、初めて歌舞伎を見るナウシカ・ファンが「違和感があり過ぎ」と感じるのは当たり前です。令和の新作歌舞伎のヒロインとして、新しい女形像を編み出そうと云うモチベーションでやらないから、こうなるのです。

しかし、思い返してみれば、菊之助は「NINAGAWA十二夜」の時もそうでした。菊之助は琵琶姫(ヴァイオラ)と彼女が変装する獅子丸(シザーリオ)の対比を上手く表現出来ておらず、存在が霞んで見えました。あの芝居で最も生き生きして見えたのは、猿之助(当時は亀治郎)の麻阿(マーガレット)でした。要するに菊之助は歌舞伎の早替りの技法で女性と男性の差異を強調することに気が行って、琵琶姫を伝統の女形技法でヒナヒナのお姫様として演じて、ヴァイオラの人間的魅力を表現出来ていなかったのです。これは吉之助は蜷川幸雄の演出のせいだと考えていましたが、菊之助の考え方にも半分くらい原因があったことに今頃気が付きました。

「十二夜」のヴァイオラは、閉鎖的な空間に押し込まれているのが嫌で外の世界へ向かって羽ばたきたい気持ちを内心に沸々と持つ女性です。ヴァイオラが誰か他の女性に変装するのでなく・自分の兄セバスチャンの成りをしてシザーリオを名乗ることには、実はそのような背景があるのです。彼女が知っている男性(モデルにできる男性)は兄だけだからです。ヴァイオラが兄と瓜二つだと云うのは、彼女が兄になり切るためにシェークスピアが設定した作劇上の言い訳に過ぎません。ですから男性の成りをしてオーシーノの屋敷に入る時、女性の目から見ると「男性の世界」は何ともワクワク・ドキドキする(女性の目から見れば滑稽なこともたくさんあるだろう)に映る。そのようなヴァイオラのスリリングな興奮がシザーリオから立ち上って来ないとすれば、「十二夜」は決して面白くならないのです。

このことは「恋に落ちたシェークスピア」(1998年、ジョン・マッデン監督)という映画があるので、これが良い参考になると思いますね。この脚本を書いたのは戯曲「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」で有名な戯曲家トム・ストッパードです。主人公のヴァイオラ(これでストッパードが「十二夜」と重ねていることは明らかなのです)が男装して芝居の世界に飛び込みロンドン・グローヴ座の舞台に立つ場面(当時女性が芝居をすることは許されていませんでした)をご覧になれば良く分かると思います。ヴァイオラのこの気持ちは、女形の伝統的技法(控えめな女性・出過ぎない女性・男性に対して常に一歩下がって自分を出すことをしない女性)では決して表現出来ません。

イヤ正しく云えば、例えば歌舞伎の八重垣姫だって「外に飛び出したい」気持ちを確かに持っているのです。それが「廿四孝」奥庭の狐火の奇蹟を呼ぶのです。しかし、それは当時の倫理概念では危険な感情でした。だから女形の伝統的技法ではそのような気持ちを捻(ひね)った形で後ろ向きにしか表現出来なかったのです。これは歌舞伎の表現の限界と云うべきです。だからこれが現代に生きる女形にとっての大問題になって来るのです。それは男女同権・男女雇用機会均等法の世の中(現代)が目指す女性像とは違うからです。六代目歌右衛門も、五代目玉三郎も、そこに苦しんで来たのではないでしょうか。

だから令和の新作歌舞伎のために、女形の伝統的技法をポジティヴな方向へ向けてまったく新しい女形像を編み出さねばなりません。菊之助がその必要を感じていないとすれば、女形の伝統的技法を信じ過ぎだと言わざるを得ません。おっとりし過ぎではないでしょうか。でも吉之助はそんな菊之助の素直なところが大好きなんですけどねえ。どうやら菊之助のヴァイオラとナウシカの問題点は、まったく同じところにありそうです。現代に生きる歌舞伎役者は、結果としてどういう結論を持つかどうかは兎も角、歌舞伎の在り方に対し何某かの懐疑を常に持つ必要があります。(この稿つづく)

(R2・2・20)

どんな芸術でも、それが生まれた時代と無関係ではありません。歌舞伎は江戸期の社会を背景にする演劇ですから、女形の美学が江戸期の倫理概念に縛られるのは当然です。前章で触れた通り、女形の伝統的技法が表徴する女性とは、控えめな女性・出過ぎない女性・男性に対して常に一歩下がって自分を出すことをしない女性です。歌舞伎の女形には、ジェンダー(性差)の問題が常に付きまといます。しかし、八重垣姫や政岡・玉手御前らのドラマは、実はそのような社会的縛りから解き放たれようとする個の熱い主張(アイデンティティの主張)でした。身体の動きを内輪へ・ひたすら内輪へと持っていく女形が表現技法は、彼女を縛る倫理概念の強さであると同時に、それでもなお彼女が主張せねばならない我が思いの強さでもあるのです。その縛りの強さ故に、女形の表現は捻(ひね)った形で後ろ向きなものとならざるを得ません。

大正・昭和初期にも歌舞伎新作は作られましたが、所詮それらも江戸の社会風俗を背景にしたものですから、新しい感覚の女形の役どころを創成すると云っても、そこにおのずと限界があります。結局それらは従来感覚の女形の使いまわしに留まり、新しい女形像の提示は叶いませんでした。しかし、そのような状況下でもそれぞれの時代に、同時代に生きる女性のイメージを参考にしながら、女形はフレッシュな感覚の女形像を作ろうと試みて来たのです。二代目松蔦も・六代目歌右衛門も・四代目藤十郎も・五代目玉三郎も、名女形と呼ばれる役者はみんなそうです。ですから新しい女形の創造のためには、芝居の枠組みを根本から作り直しし、同時代の女性像を舞台に提示出来ねばなりません。女形が変わって行かなければ、歌舞伎はこれ以上進化しないと思います。

そこでナウシカのことを考えますが、吉之助は「ナウシカ」に関してアニメ版しか見ていませんが、ナウシカは、女形の伝統的技法が表徴する女性像とはまったく無縁な女の子であると感じますねえ。ナウシカは、優しさとか母性とか・いわゆる女性的な魅力ももちろん持っていますが、「女の子はこうあるべき・こう振舞うべし」とか云う倫理概念から解き放たれた、まったく自由な女の子なのです。「ナウシカ」には彼女が男性が着るのと同じ戦闘服を着て戦う場面が頻出しますが、これは男の子と対等にやって行かなきゃならないと云うことではないのです。ボーイッシュで中性的だということではありません。ナウシカは女の子らしい女の子なのですが、ナウシカには男の子に負けちゃアいけないとか、そう云う気負いがまったくないのです。ナウシカは、根本的にジェンダーの問題から無縁な存在です。自由に振る舞い・気負いも衒(てら)いもなく・自分らしく生きている、そういう女の子だと思うのです。

例えば前章に挙げたキツネリスを肩に乗せて手を差し出す場面ですけど、「怖くない、怖くない」という台詞は、どこか安らぎさえ感じさせる、恐れも威嚇も感じさせない、そんな感じで明るく素直に言って欲しいと思います、だからキツネリスは心を許してナウシカになつくのでしょう。王蟲やオーマと心を通わせることが出来るのも、そう云うことなのでしょう。これはナウシカに特別の霊力があると云うことでなく、彼女の精神があらゆる束縛から自由であると云うことを示しているのだと思います。「ナウシカ」には戦闘場面がたくさんあって、ナウシカを護ろうとして周囲の者たちがバタバタ死んでいくシーンがいっぱいあります。彼らがそこまでして、ナウシカに尽くし死んでいくのは何故なのかを考えねばなりません。これはナウシカの純真無垢なところが、聖性に通じて来るからだろうと思います。

以上のことを考えても、「怖くない、怖くない」という台詞をナウシカが伝統芸能の女形の声色でシナを作って艶めかしく言ったりしたら、原作をよく知るアニメ・ファンが「気持ち悪い」か「違和感あり過ぎ」と感じるのは、これは当然ではないでしょうか。ナウシカは、これまでの歌舞伎の女形に全然存在しないタイプの女の子なのです。(「十二夜」のヴァイオラも同様に考えれば良いと思います。)ナウシカの役作りに際して、古典歌舞伎の女形の技法の一切を捨て去り(それは女形の技法に付き纏うジェンダー問題を捨て去ると云うことです)、明るく素直で、気負いも衒いもない、そのようなポジティヴな方向性で、まったく新しい女形のタイプを創造して欲しいのです。菊之助はそれが出来ない役者ではないと思うのですがねえ。菊之助はナウシカを歌舞伎の女形「らしく」しようとして、却ってその美質を損なっています。その意味において菊之助は現行の歌舞伎の在り方について正しく懐疑を持つべきです。但し書きを付けますが、伝統に対して懐疑を持つことは、伝統の力を素直に信じることと決して矛盾するものではありません。むしろそれは時代に対する伝統の在り方を研ぎ澄ます行為であると言っておきたいと思います。

七之助のクシャナが好評であることは、吉之助は別に驚きません。これは七之助の資質の良さもありますが、クシャナは宝塚少女歌劇の男役の範疇で処理できる役で観客に受ける要素を持っているからです。クシャナと云う役は、ジェンダーの問題を強く意識させます。これがクシャナの役作りの取っ掛かりになるでしょう。だからクシャナは歌舞伎の技法で十分処理できます。

一方、ナウシカには、そう云う取っ掛かりが全然見当たりません。歌舞伎の既成の役どころの概念が、ナウシカにあてはまりません。ですからナウシカを歌舞伎の女形が演じるのは、ホントはとても難しいことなのです。そうであるならば、ここはコペルニクス的発想の転換で、女形の「らしさ」に固執せず、女形の技巧を捨てて、素でナウシカに対するしか方法はないと思います。衣装・髪型などについてもアニメ・ファンから物言いが付いたようですが、これは大した問題とは思えない。自然体のナウシカが描き出せるならば、打開策は見つかると思うのです。吉之助が思うには、インタビューで菊之助が見せる自然な笑顔・キラキラした目、同時代に対する気負いのない自然体の姿勢、つまり素のままの菊之助を、そのままナウシカに適用すれば、役のなかのナウシカが自然に動き出すと思うのですがねえ。菊之助ならばそれは可能だと思います。打開策は案外身近なところにあるのではないでしょうか。(この稿つづく)

(R2・2・24)

「ナウシカ」歌舞伎版を見る前に吉之助はアニメ版を一度だけ見ましたけど、見ながら「一体これがどうすれば歌舞伎になるのか」と考えていると頭が痛くなって、しばらく寝込んでしまいました。雑誌「演劇界」(令和元年12月号)の対談記事を見ると、七之助がアニメ版を見て「どうやって歌舞伎になるんだろうと思って頭を抱えました、十回ほど見たけど全然楽しくなかった」と語っていました。正直な発言で七之助の気持ちが良く分かって、何だか七之助が好きになりました。

吉之助がアニメ版を見て気に入らなかった点は、「ナウシカ」の結末が何だかメシア(救世主)待望の奇蹟譚に仕立てられていたこと、もうひとつは主人公のナウシカの性格描写にいまひとつリアリティが乏しいこと、どうしてこの少女が世界を救うことになるのか・ナウシカの心情が熱く響いてこないことでした。別稿「歌舞伎におけるドラマティック」で触れた通り、吉之助は芝居をかぶき的なものにするものは「心情」であると考えています。ナウシカは心情が透き通り過ぎていると云うか、かぶき的と云えない気がしますねえ。菊之助は対談のなかで「ナウシカ」には環境問題や戦争・遺伝子問題など現代に通じる普遍性があると語っています。しかし、チラシの文句にあるような、「この世界は、なぜ、こんなふうになってしまったの?」という淡く憂うる台詞では、それはまだ「心情」の台詞になっていないと思います。これでは「感傷」です。心情にするのならば、この場合であると強い「怒り」にせねばならないと思います。グレタ・トゥンベリさんのように、「世界をこんな風にしてしまったことに、私は激しく怒っている」と誰に向けるわけでなくても叫ばねば、歌舞伎の主人公には出来ないと思います。

「ナウシカ」歌舞伎版の筋書(令和元年12月新橋演舞場)で、脚本を担当した丹羽圭子氏が、『この複雑難解な物語に、一体どうやって手を付ければないのか途方にくれていると、鈴木さんから救いのアドバイスがありました。「「仮名手本忠臣蔵」は全11段すべてが見せ場、ナウシカもそのように作ったら?」、その言葉に迷いが消えて、原作全7巻の名場面で構成していくことに決めました』と書いています。これを読んだらこれだけで、ア〜これじゃあ出来の良い芝居が出来るはずがないよなあと思います。鈴木敏夫氏はスタジオ・ジブリのプロデューサーだそうですが、失礼ながら、あまり良いアドバイスではなかったと思いますね。「忠臣蔵」は全11段すべてが見せ場なのでしょうか?11のドラマで出来ていると云うならば同意もしますが。全11段はそれぞれのなかにドラマの起伏を持ち・互いに連関し合いながら、さらに大きな起伏を作って行く、そのように時代浄瑠璃は出来ているのです。山場も何もなく・ダラダラと名場面を繋げただけで芝居が出来るならば、ずいぶん安直なことだと思います。そこで筋書で序幕を見てみると、これが11場で出来ているので笑ってしまいました。

「ナウシカ」アニメ版に相当するのが、ほぼ今回の序幕11場のようです。吉之助は事前にアニメ版を見ていたおかげで何となく筋の推移が推察出来ましたが、アニメ版を見ていなければ筋が皆目分からなかったと思います。序幕11場の各場面が並列的にダラダラ連ねているだけで連関性が見いだせない。どこに山場があるのやら分からない。つまりアニメ・ファンに「原作と全然違う」と抗議されることを怖がって、原作の筋の表面を撫で回しているだけのことです。そして観客が筋を追うのに疲れた頃に派手な「立ち廻り」、これ見せときゃ「カブキ!」でしょと云うところですかね。二幕目以降は、吉之助は筋を追うのを諦めました。さらに夜の部は、道成寺やら連獅子が出てきて、作者が芝居を書くのを放棄したようにさえ見えました。そもそもたかが芝居を観るために、アニメ・ファンから「事前に原作漫画全7巻を読んでおいた方が良い」なんて声が出て来るようでは、敷居が高過ぎで困ったことだと思います。

ところで小説のオペラ化・舞台化は、西欧でもしばしば原作の陳腐化であると云われています。これは両者の表現志向が異なるのだから仕方がない。ただしオペラ・芝居の強みは、視覚的効果と経時的効果(時間)によって理屈ではなく・心情に直截的に訴えかけることが出来る点で、まったく別ものだと思って見てみれば、それは実に素晴らしい効果を挙げるのです。それが証拠に現在では「椿姫」でも「マノン」でも「カルメン」でも、原作小説よりオペラの方がはるかに私たちの心に訴えるでしょう。これは歌舞伎とて同じことで、菅原道真失脚事件でも源平合戦でも元禄赤穂事件でも、史実から見れば歌舞伎は陳腐化ではあろうが、ドラマとしては歴史の本を読むよりも歌舞伎の方がグッと生々しく迫って来るのです。そのためには原作に全然登場しない事件や人物を主人公に絡ませる際どい手を使ってでも、主人公の心情を深くえぐり出す工夫を凝らして、ドラマをとことん煮詰める作業が必要なのです。原作漫画を溶解させて、そこからもう一度芝居のためのまったく新しいストーリーを再構築せねば、本物のドラマは作り出せません。

「ナウシカ」の作劇の大きな問題は、アニメ・ファンから「原作と全然違う」と抗議されるのを恐れて筋をなぞろうとし過ぎ、歌舞伎ファンからは「歌舞伎じゃない」と文句言われることを恐れて「らしさ」を追い過ぎて、却って安直な出来に落ちたというところですかねえ。陳腐化を恐れていては、長編漫画の舞台化なんて出来ないと思います。

(R2・2・27)

〇追記:女形の「未来」

初代水谷八重子(稲葉家お孝)と玉三郎(稲葉家お孝)・菊之助(ナウシカ)でそれぞれ別箇に観劇随想を書きましたけれど、実はこれらは相互に密接に関連ながらひとつの問題を追っていますので、その大筋の流れを説明しておきます。

別稿「初代八重子の稲葉家お孝」において、

新派の稲葉屋お孝は、歌舞伎の女形と比べて、もうちょっとその先の、新しい感覚を行っている気がすると云うことを書きました。歌舞伎の女形から見ると、お孝の役はちょっとだけ「未来形」の女形であると思うのです。つまり、歌舞伎の女形よりも、ちょっとだけ尖がっている・ちょっとだけポジティヴな要素があると云うことです。どんな芸術でも、それが生まれた時代の空気と無縁なものは決してありません。女形でもその通りで、新派の女形は、それが生まれた時代・つまり明治末期から大正初期辺りに生きた女性の感覚・雰囲気を写しています。喜多村緑郎や花柳章太郎はそんな女形であったと想像するのです。一方、歌舞伎にも新派と同時代に生まれた新歌舞伎というジャンルがあります。当然これも明治末期から大正初期辺りの感覚を反映しているはずです。しかし、新歌舞伎の時代背景は、すべて過去である江戸期の社会風俗・倫理観念です。だからどうしても新歌舞伎もそこに縛られてしまわざるを得ません。女形の伝統的技法が表徴する女性は、控えめな女性・出過ぎない女性・男性に対して常に一歩下がって自分を出すことをしない女性です。歌舞伎の女形には、常に「負」の印象が付きまといます。これが歌舞伎の女形の技法が表徴するものです。江戸期を背景とする以上、歌舞伎の女形はそのような表徴の束縛から抜け出すことが出来ません。

新派の女形が、歌舞伎の女形よりもちょっとだけ「未来形」であるのは、新派が背景とする時代(社会)が歌舞伎よりはいくらか「未来」(明治末から大正期)だということから来ます。(これも令和の現代では、すでに今は昔の感覚ではあるのですが。)つまり明治維新で民衆がチョンマゲと帯刀をとっくに捨てたのに、歌舞伎はこれらを捨てなかった(捨てられなかった)ところが、岐路になるわけです。明治維新の時点で歌舞伎の女形は進化を止めてしまったと云う歴史認識を、歌舞伎役者は持つことが必要です。そうでなければ、新しい感覚の歌舞伎の女形を創り上げる方法論を構築出来ないと思います。

そう考えれば、別稿「玉三郎の稲葉家お孝」で触れましたが、新派のお孝のような玉三郎の体質にピッタリした役を歌舞伎は十分提供できなかった、玉三郎の天才は歌舞伎と云う器に収まり切れなかったと吉之助が嘆息する気持ちは、ご理解いただけるだろうと思います。歌舞伎のなかで「玉三郎にあつらえたようにぴったりだ」と思える役は、実はそんなに多くはありません。その意味においては天才玉三郎でさえ、新しい感覚の女形の創造と云う仕事は途上で終えることになりそうです。玉三郎が演じたマクベス夫人以後、五十年近く玉三郎を追ってきた吉之助にとっても、これは大変残念です。

そこで話は菊之助のことに移りますが、新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」の主人公ナウシカや「NINAGAWA十二夜」の琵琶姫(ヴァイオラ)を、菊之助が旧来の古典歌舞伎の女形の技法を使ってクネクネ・シナシナに仕立ててしまって、作品が持つ時代(社会)と感覚がまったく合わないものになって行くのは、これは当たり前のことなのです。ホントはもっと尖がった・もっとポジティヴな感覚に仕立て上げる必要がある。。しかし、歌舞伎の女形は、もはやそう云うパワーを持ち合わせていないのです。菊之助のナウシカを見て、このことを痛切に思いました。

菊之助のナウシカには、これを見た若い観客から「違和感があり過ぎ」・「どうしてもナウシカに見えない」・「老けてみえる」とかの声がとても多い。それは人気漫画が原作のことだから、アニメ・ファンの主人公に対する頑固な思い入れがあるからそう感じると云うことではなく、作品が描く世界観と歌舞伎の伝統的な女形の技法との本質的な齟齬を、彼らは正確に感じ取っているのです。この点こそ今回の新作歌舞伎「ナウシカ」の一番大事な問題です。

令和の新作歌舞伎のために、女形の伝統的技法をポジティヴな方向へ向けてまったく新しい女形像を編み出して欲しいと思います。聡明な菊之助ならば、このことは分かると思います。女形の感覚がまず変わらなければ、歌舞伎は変わらないでしょう。

(R2・3・13)