吉之助の雑談36(令和元年5月〜12月)

〇令和元年11月28日:海老蔵のスターウォーズ歌舞伎

本年(令和元年)12月に人気映画スターウォーズのシリーズ最終作が封切られる(吉之助は何本か見たと思いますが、全部は見てません)そうで、これに先立って米国のウォルト・ディズニー・カンパニー公認の映画公開記念イベントとして、海老蔵が「スターウォーズ歌舞伎」を一夜限定の特別公演として披露すると云うことで、その模様がYoutubeで世界にライヴ配信されるというので、これを見ました。

正直云えば、「来年の十三代目団十郎襲名披露狂言の発表も未だと云うのに、海老蔵は襲名半年前の忙しい時にこんなことをやっていて良いのだろうか」と云う気持ちが吉之助にないわけではなく、またカイロ・レンが魁煉之介(かいれんのすけ)、ルーク・スカイウォーカーが皇海大陸琉空(すかいおおおかるくう)なんて聞くと、こんなの大真面目にやって歌舞伎を見たことのない若者の失笑を買わないかと云う不安もあって、PC画面を前にして・ライヴ中継始まる前は何だか落ち着かない気分でありました。配信中の視聴者数は最高で1万五千くらい行ったようです。多いのか少ないのか分かりませんが、それだけの方が関心を以てその時間にPC(スマホかも)の前に居たということですね。

スターウォーズ歌舞伎の内容については吉之助にあれこれ書く資格はないと思います。吉之助は「スターウォーズ」をよく知らないので、筋はよく分かりませんでした。芝居と云うよりも、歌舞伎の技法のプレゼンみたいな印象でしたが、まあそれは良い。「これは歌舞伎か否か」なんて論じても無駄なことです。こういうものはショーとして気楽に楽しめば良いのです。吉之助はライヴ配信の画面はもちろんですが、その横で同時に流れていたチャットの画面をずっと横目で眺めていました。「何だこれは・・」とか「つまらない」・「長い」という否定的なコメントがなかったわけではないですが、それは意外と少なくて、むしろ「凄い」・「びっくりした」・「シュールだ」という好意的なコメントが結構多かったのには、安心しました。今の若者の感性は、意外と素直ですねえ。「何だかよく分からないが・いつもと違う面白そうなものをやっているらしい」というところは正しく感じ取っているようです。もちろん最初の歌舞伎体験としてはそれで十分なのです。吉之助が初めて見た歌舞伎は「俊寛」(もう50年近く前のことになろうとしています)でしたが、「何とシュールな幕切れか」という衝撃から吉之助の歌舞伎遍歴も始まったわけです。

「歌舞伎をまだ見たことがない」と云う若いライターの方のスターウォーズ歌舞伎観劇レポートを読みました。(リンクご覧ください)ここまで最大限に好意的な評価をして下さって有難いことです。その感動は、とてもピュアなものだと思います。願わくばそのような感動のなかから「ほんものの歌舞伎なるものを一度見てみようか」と思う方が少しでも多く出てくれば良いなあと思います。だから海老蔵のスターウォーズ歌舞伎は意味がある試みだったと思います。歌舞伎へのお誘いのきっかけに十分なっていると思います。ただし次に歌舞伎座に来てくれた時に彼を再び驚かせることが出来なければ、彼を歌舞伎に繋ぎとめることは出来ません。

様式感覚に裏打ちされた歌舞伎の技法は、それ自体が原初的な・不思議な力を帯びているものです。歌舞伎が初めての人を打ちのめすには、これだけで十分です。と云うよりもその位のことは簡単なことなのです。これが伝統が持つ力と云うものです。スターウォーズ歌舞伎が見せたものは、伝統が持つ「懐の深さ」です。それが見る者の心の底に眠っていた何かを刺激するのです。しかし、その衝撃は決して持続しません。二度目はまったく違う衝撃(これは意外と奥深いものだぞ・これは腰を据えて歌舞伎を見なきゃならないぞ・その秘密が知りたいと思わせる新たな衝撃)を与えないことには、彼を歌舞伎に繋ぎとめることは決して出来ないでしょう。彼をホントに歌舞伎に繋ぎとめられるかは、むしろ二度目・三度目の歌舞伎体験に掛かっているのです。最近の若手歌舞伎役者は新作歌舞伎にご熱心ですが、まあそれはそれで結構なことですが、その次の段階として「ほんものの歌舞伎」・つまり古典歌舞伎を益々しっかりやるようにしてして下さい。それが歌舞伎役者の本分なのですから。

(R1・12・3)

〇令和元年11月国立劇場:「孤高勇士嬢景清」・その2

景清の生涯は諸説紛々で、どこまでが事実か判然としません。史実の景清は壇ノ浦合戦後に源氏方に投降したが、源氏の禄を食むのを潔しとせず絶食して果てたと伝えられています。しかし、景清ほどの人物が、そうやすやす降参したり・自害したりするはずがないと、民衆は考えたのでしょう。こうして、景清が生き延びてなお執念深く頼朝の命を狙い続けるというイメージが形成されて行きます。

能「景清」(作者不詳)は、娘の人丸(歌舞伎では「糸滝」となっている)が日向に父景清が盲目の身をなって流されていると聞き、彼の地を訪ねます。景清は盲目の身で、初めは現在の境遇を恥じて名乗りません。しかし、里人にとりなされて・やっと親子は涙の対面をします。景清はかつての錣引きの武勇伝を語り、娘に自分が死んだ後の供養を頼むという筋です。能の修羅物は武将の亡霊が登場して生前の戦物語をして修羅の苦しみを語り、旅の僧の回向によってやがて成仏すると云う筋が多いのはご存じの通りです。景清が生きている身で戦物語するところが異色です。妄執を断ち切れない景清の性格がそこに表れています。能の景清はなお修羅道にあって、救いが訪れるかは分かりません。

景清が盲目の身となって日向に流されると云う話は「平家物語」にはなく、何を根拠にしているか分からないそうです。しかし、能「景清」にその話が出て来るということは、既に室町前期にはそのような話が民間に広く流布していたと思われるのです。もう少し後の成立となる幸若「景清」になると、景清は鎌倉方に捕らえられて六条河原で斬られますが、清水観音が身替わりとなって助かります。この奇跡に感服した頼朝が景清を許し、景清は報恩の念を断つため両目を抉(えぐ)り、与えられた日向宮崎に下るということになっています。幸若では景清は日向に「流される」のではなく、頼朝から日向を知行としていただくと云う違いがあります。(近松の「出世景清」は幸若の流れを引いています。)ですから景清説話の流れはどうやらひとつではなさそうで、細かいところで色々相違があるようです。

盲目の景清が日向の地と結び付いたことは、伝承芸能としてとても重い意味を持ちます。現在の宮崎県宮崎市には生目神社(いきめじんじゃ)という神社があって、景清が両目を抉った・その目玉をこの地に埋めたという伝説が残っています。生目神社は平安中期には既にあった神社なのですが、「日向の生目様」と呼ばれて、昔から眼病に霊験あらたかな神社とされて来ました。盲目の景清説話を全国に語り広めたのは遊芸民です。そこで調べてみると、景清が「平家物語」の原作者だとする説があったそうです。例えば相国寺の僧瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)の日記「臥雲日軒録抜尤」(がうんにっけんろくばつゆう)・文明2年(1470)正月4日の項に、琵琶法師の薫一が語った景清平家物語創始説が書かれているそうです。つまり平家物語を民間に広めた盲目の琵琶法師たちの間に、景清のことを頼もしく力強い盲人の護り人だと崇め、景清が平家物語を創始し自分たちがその流れを受け継いでいると自負する考えが、いつの頃からかあったのです。恐らくそれは鎌倉末期か室町前期に成立したものでしょう。能「景清」の根拠がその辺りにあったのです。そう云えば、「日向」(日に向かう)と云う地名は光を連想させます。琵琶法師たちは日向の地名に「救い」のイメージを見出したのです。(この稿つづく)

注:続きはこちらに掲載をします。

(R1・11・26)

〇令和元年11月国立劇場:「孤高勇士嬢景清」・その1

令和元年11月国立劇場の「孤高勇士嬢景清」(ここうのゆうしむすめかげきよ)を見てきました。これは当代吉右衛門が「松貫四」の筆名で書き下ろした「日向嶋景清」(ひにむかうしまのかげきよ・歌舞伎座では平成17年・2005・11月に上演)をベースして、「日向嶋」の前段に国立劇場文芸研究会が歌舞伎・浄瑠璃の既存作を参照しながら三幕を付け加えて、四幕仕立ての通し狂言としたものです。上演外題が食指をそそらない感じで、もう少し工夫が欲しいところです。別に「嬢景清八嶋日記」で構わなかった気がしますが、多分浄瑠璃既存作との混同を避けたかったのでしょう。ドラマの核心は「日向嶋」にあり・この場だけの上演でも筋は完結しますが、「鎌倉大蔵御所」・「東大寺大仏供養」・「花菱屋」の三幕が「日向嶋」の前段に付くことで景清の置かれた状況・歴史的背景が説明されて、景清のドラマがより立体的に分かりやすくなりました。前半三幕に大したドラマはなく・説明的に終始するので退屈するかなとも思いましたが、意外とそんな感じがなかったのは、役者もみんな頑張って筋がトントン運んだからです。ただし幕間の三回の休憩時間が長くて、その度に芝居が冷えてしまいます。これで休憩含む3時間40分は、ちょっと長く感じられる。ここは第1幕と第2幕をもう少し切り詰めてひとつにまとめて・全体を三幕構成にすれば、もう少し密度が高くなって芝居が引き締まる、それならば今後の通し狂言として定本化して歌舞伎座での上演も可能だと思います。「日向嶋」の場に関しては、これは十分見応えのあるものに仕上がっています。

ところで平家の侍大将・悪七兵衛景清は、能・幸若・浄瑠璃・歌舞伎などにたびたび取り上げられて「景清物」という一大ジャンルが出来るほど多くの作品がありますが、「平家物語」のなかでは屋島合戦での三保谷との錣引(しころびき)のエピソードくらいしか目立った活躍がなく、さほど重要な人物とされてません。史実の景清は壇ノ浦合戦後に源氏方に投降したが、源氏の禄を食むのを潔しとせず絶食して果てたと伝えられます。だから源平合戦後に景清が単独で頼朝暗殺を企んで大仏供養の折にこれを襲ったとか、両目をくり抜いて日向に流されたとかの話はまったくの作り話です。景清がどのような経過で庶民のヒーローに祀り上げられて、それが浄瑠璃の「嬢景清八嶋日記」のような筋に変容していったか。そのプロセスを解き明かすことは容易ではありませんが、一端については別稿「出世景清はなぜ画期的作品なのか」のなかで触れました。ただし近松門左衛門の「出世景清」は頼朝の前で景清が自らの両眼を潰し・日向の地を拝領して当地へ向かう(五段目)までで終わるので、ここに「日向嶋」の場面がありません。また上述の論考は景清の愛人・阿古屋の子殺し(四段目)のドラマ考察を主眼にしたものでしたので、本稿では「その後の景清」についてもう少し考えてみたいと思います。(この稿つづく)

(R1・11・24)

〇令和元年11月歌舞伎座:「研辰の討たれ」・その2

このように「研辰」初演本では仇討ちの仔細(なぜ辰次が敵として追われるのか)が描かれないので、平井兄弟に追われて必死に逃げ回る辰次が被害者に見えて来ます。だから「これは仇討ちではなく、人殺しだ」という辰次の主張がもっともらしく聞こえます。生に執着する辰次の有様はみっともないですが、それがだんだん笑えなくなって来るのです。しかし、増補改訂本であると、機転と口先でその場をくぐり抜け要領良く逃げまわる辰次のコミカルさが、歌舞伎の既存の仇討ち物の「半道敵」の定型パターンに落ちて行きます。まあ芝居でも映画でもそうですが、成功作の二番煎じ・三番煎じは、大抵通俗に落ちて行くものです。現行「研辰」もご多聞に漏れません。辰次は罪を悔いておらず、その場その場をただ無責任に生きているだけ。辰次は人の気に障ることをペラペラ云う厭な奴で・これじゃあ彼が周囲から嫌われるのも仕方ないなあと思えて来ます。このため辰次の主張が、仇討ち=人殺しと云う二面性を利用して正義を不義に塗り替えようとしているが如き様相に見えてきます。これでは近代的視点からの仇討ち批判という矛先が鈍ってしいます。

一方、改作の「野田版・研辰の討たれ」であると、辰次の主張の二面性・ご都合主義は、主演の十八代目勘三郎のニンで許せてしまいます。これはまあ勘三郎のキャラが勝ち過ぎたところがあるので・どこまで観客に仇討ち批判の意図が正しく伝わったかと云うところはありますが、仇討ちに対して軽薄かつ無責任に浮かれ騒ぐ大衆(世間)と・これに振り回される平井兄弟という構図のなかでトリックスターの辰次が生きて、「研辰」本来の仇討ち批判のテーマが再び浮かび上がって来ます。「人殺しをした気がしている」、「故郷に帰って人々に褒められるのが苦しい」という・「研辰」初演本にあった平井兄弟の述懐を、野田秀樹が復活した意図がそこにあるわけです。「野田版」の舞台(初演は平成13年8月歌舞伎座)を思い出しますが、あの舞台で平井九市郎を演じたのは幸四郎(当時は七代目染五郎)でしたねえ。九市郎が「人殺しをした気がしている」と云う台詞を言うのです。幸四郎が原作の「研辰」を主演するのは、今回(令和元年11月歌舞伎座)が二度目だそうです。今回の「研辰」もいつも通り兄弟が辰次を斬ったところで幕になりますが、実は吉之助は、幸四郎にそこを直してもらいたかったのです。ここで「野田版」の経験から幸四郎は何を学んだのか云うことが問題になると思います。

今回(令和元年11月歌舞伎座)の幸四郎が演じる守山辰次を見ると、いろんな場面の辰次の仕草・目線の置き方から、幸四郎がイメージしているのは「野田版」の勘三郎の辰次だなとすぐ分かります。確かに動きは軽妙で笑える辰次に仕上がってはいます。その意味では上手いのですが、明らかに観客の笑いを取ろうとしている。これがよろしくありません。これじゃあ周囲に嫌われて当然だ・ホントに嫌な奴だと云うことになってしまいます。確かに「野田版」の勘三郎の辰次にも笑いを取ろうと云うあざとさはありました。しかし、そこは勘三郎の天性のニンで決してネガティヴに見えなかったのです。幸四郎だと同じことをしてそうならないのは、これは役者としての技量の問題ではなく、これはニンの問題であるとしか言いようがありません。普段の生活でも冗談が冗談で通っちゃう人と、同じことを言っても冗談が大問題になっちゃう人がいたりしますが、それはその人の人間性の高い低いに拠るのではなく、時と場合とキャラに拠るとしか言いようがありません。幸四郎とても同じこと。ニンが異なるならば、このニンに相応しい辰次像を構築せねばなりません。「研辰」の辰次と「野田版」の辰次が同じであってはいけません。役のニンが全然異なるからです。残念ながら、そこの仕分けがちゃんと出来ておらず、混同されていると思います。そこのところを幸四郎はもっとしっかり考えて欲しいのです。別稿「十代目幸四郎が進む道」でも触れた通り、幸四郎ならばもう少し骨太くシリアスな実事の方向に軸足を持っていく必要があると思います。襲名以降の幸四郎の舞台を見るとどれも方向性が散漫で、このところちょっと停滞気味に感じるのは、吉之助の気のせいでしょうかね。

それでは守山辰次をシリアスな方向に持っていくにはどうしたら良いかということですが、辰次が町人上がりの・成り上がり武士だと云うところが鍵になります。町人上がりの・成り上がりであるからこそ見えて来る武士社会の矛盾・あるいは武家の慣習の馬鹿馬鹿しさがあるはずです。「野田版」の辰次は云うこと為すこと周囲を引っ掻き回すトリックスターの役割であるから少々のあざとさがあっても良いですが、原作の「研辰」であると、そこは成り上がりの悲哀・卑屈となって現れねばなりません。例えば序幕「栗津城中侍溜りの場」での辰次の会話は、勘三郎ならば心のなかにあることを天然自然にズケズケ言っちゃうところでしょう。しかし、幸四郎のニンならば、「イヤ町人上がりの私がこんなことを言ってはいけないんですがね・・でもちょっと笑えちゃうんですよね、イヤイヤ滅相もない、私にはそんなつもりは全然ないんですよ、私如きが言えることじゃないんです・・・でもねえ・・」みたいな卑屈でひねった態度に持って行った方が、辰次の悲哀が見えて来るのです。「これは仇討ちではなく、人殺しだ」という主張に持っていく為には、辰次は態度を卑屈に・ひたすら下手(したて)に持っていくことしか手はありません。そうでなければ野次馬から「可哀そうだから、助けてやったらいいじゃないか」という声を引き出すことは出来ません。そこを変えれば幸四郎の辰次はずいぶん印象が変わると思いますが。

ところで平田兼三郎脚色の「研辰」初演本では平井兄弟は故郷に帰ることを一瞬逡巡するが・結局思い直して二人は帰国する幕切れになっていますが、実はその原作である雑誌「歌舞伎」に掲載された木村錦花の短編小説は、結末がもっと凄いのです。辰次を討ち果たした平井兄弟は「何という張り合いのない、馬鹿馬鹿しい敵討ちであろう、ああ詰まらなかった」と嘆息して国に帰ることを中止してしまうのです。何とも飛んだシュールな落ちではありませんか。国に帰ることを中止してしまったと云うのは、その後の平井兄弟は武士であることを辞めてしまったということです。平田脚色はこれを仇討ち狂言の常識的な終わり方に戻したわけです。しかし、錦花原作の落ちは大正期の空気からすればなるほどと思いますし、現代ならばこちらの方が観客に「研辰」の仇討ち批判の主題をより強くアピール出来るかも知れませんね。

(R1・11・20)

〇令和元年11月歌舞伎座:「研辰の討たれ」・その1

令和元年11月歌舞伎座での、幸四郎主演による「研辰の討たれ」を見てきました。ひと頃は「研辰」と云うと十八代目勘三郎による「野田版・研辰の討たれ」(以下「野田版」と云う)の印象がひときわ強烈で、原作である木村錦花作・平田兼三郎脚色の「研辰の討たれ」(以下「研辰」と云う場合はこちらを指す)の方はもしかすると忘れ去られてしまうのかなあと云う雰囲気さえありましたけど、歌舞伎座での久しぶりの「研辰」上演は嬉しいことです。

ところで「研辰」は、見物人に取り囲まれて辰次を討つのに手こずった平井兄弟が一旦辰次を許したように見せかけて見物人を立ち去らせる、助かったと思った辰次が立ち上がったところに兄弟が近づいて斬ったところで幕になるのが通例の歌舞伎のやり方で、今回の上演もその形に習っています。しかし、実は「研辰」原作にはこれに続く場面がまだあるのです。辰次を討ち果たした後の平井兄弟が、「辰次の言った通り人殺しをした気がしている」、「故郷に帰って人々に褒められるのが苦しい」などと語り合って、故郷に帰ることを一瞬逡巡するのです。結局は家名や出世のことを考えて二人は帰国することになって幕となります。この幕切れに仇討ちの無意味さ・罪の深さがちょっぴり意識されています。野田秀樹は「野田版」を執筆する際に原作を調べて・このことを知ったそうで、「あそこ(平井兄弟の最後の述懐)はそれまで歌舞伎で上演されていた時いつもカットされていたんです。それでこの脚本の面白いところはそこなのに・・と思って復活させました」と語っています。(「野田秀樹 赤鬼の挑戦」を参照のこと)「野田版」は勘三郎の辰次の大活躍のためにコミカルな印象が強いですけれど、最終場面にこの平井兄弟の述懐を置いたことで、芝居はいくらか鎮静化されて観客の意識は理性的な方向に引き戻されています。このことは「研辰」を考える時に大事なポイントだと思うので、後に再び取り上げます。

野田秀樹:「野田秀樹 赤鬼の挑戦

」(青土社)

「研辰の討たれ」は、もともと大正14年(1925)9月に雑誌「歌舞伎」に掲載された木村錦花の短編小説でした。この時の「歌舞伎」は他にも長谷川伸や直木三十五などの仇討読物を特集した号で、同時にそれらの読物の脚色を一般公募したそうです。189編もの応募のなかから第1席に選ばれたのが、平田兼三郎の「研辰の討たれ」だったのです。脚色された「研辰」は、さっそく同年12月歌舞伎座で二代目市川猿之助(後の初代猿翁)の辰次、六代目大谷友右衛門の平井九市郎、三代目市村亀蔵の才次郎と云う顔触れで舞台に掛けられて、仇討ち批判と云う斬新な視点を備えた喜劇として大評判となりました。ただし初演時の「研辰」は、「第1場・丸亀在」、「第2場・大師堂百万遍の場」、「第3場・大師堂裏手の場」から成る一幕三場の構成で、これは現行本の「研辰」の三幕五場構成と比べると、「大師堂裏手の場」だけが同じで、その他の場割りがまったく異なっています。現在の「研辰」は、初演本にはなかった仇討ちの発端となる・辰次が家老平井市郎右衛門を騙し討ちにする経緯、さらに平井兄弟が敵辰次を追い求める途中の信州俱利伽羅峠の場、吾妻屋の場などが新たに書き加えられた増補改訂版なのです。こうなったのは、初演の大評判の勢いを借りて何種類もの続編「研辰」ものが作られて上演されて来たせいです。さらに「研辰」は映画・レビュー・大衆喜劇でも取り上げられて、初演から十年くらいは「研辰ブーム」とでも云うべき状況を呈しました。現行の上演本は恐らく戦後になってから固まったものと思われます。その経緯については、出口逸平著「研辰の系譜〜道化と悪党の間」に詳しく書かれています。(この稿つづく)

出口逸平:研辰の系譜―道化と悪党のあいだ

(作品社)

(R1・11・18)

〇令和元年11月歌舞伎座:「梅雨小袖昔八丈〜髪結新三」

いろんな役者の髪結新三の舞台を見ましたが、久しぶりの菊五郎の新三は、以前にも増して無理な力が入らない自然な演技で感嘆させられました。例えば白子屋店先で忠七の髪を撫で付ける新三の細かな職人の手捌きに「どうです上手いでしょ」という感じが出る役者が少なくありません。実際この場面では客席から軽い笑いが起きることがあります。もちろん「なかなか上手いもんだなあ」と感心した好意的な笑い声ではありますが。菊五郎の新三であるとそういう笑いは起きません。新三と忠七との会話の呼吸のなかに髪結いの手捌きが自然に溶け込んでいるから、仕草だけが浮き上がって見えることは決してないのです。だから二人の会話の内容がしっかり耳に入って来ます。これは世話物では結構大事なことなのです。

永代橋で忠七を踏み付けて云う新三の長台詞も淡々としていて、菊五郎は時代に・高く強く張り上げることを意識的にしていないようです。芝居っ気が薄いようにさえ感じるほどで、七五のリズムも前面に出ないけれども、押さえるべきツボをきっちり押さえているから、台詞がしっかり写実に聞こえます。技巧よりもドラマが大事にされています。聞いていて実に骨太い造りなのです。このことが芝居全体に筋が一本通った印象を与えているようです。別稿「十代目三津五郎の髪結新三」で触れた通り、白子屋から永代橋・富吉町まで、江戸前の粋な新三と・上総無宿の入墨新三のふたつのイメージをぴったり重ねて通すことは、なかなか難しいものです。しかし、この菊五郎の新三のやり方は、この課題にひとつの解答を与えるものかも知れませんねえ。そもそも菊五郎の新三は本来のところからするといい男過ぎるところがあるかも知れませんが、富吉町の新三内で「入墨新三」の押しを利かせ過ぎないのも、これもひとつの処し方であろうと思います。いろんな役者の新三を見て来ましたが、それぞれに良さがあるものの、三幕六場を通じてこれほど太い一貫性を感じた新三は、菊五郎が一番のような気がしますねえ。新三と家主長兵衛(左団次)との掛け合いでもコミカルさを強調して観客を笑わせる舞台が少なくないですが、今回の菊五郎と左団次の組み合わせは会話が淡々として・テンポの小気味良さはあまりないのだけれど、それじゃあ詰まらないかと云うとその逆で、会話の可笑しさが自然に滲み出て来るようです。真世話の芝居の面白さが自然に出て来るのです。ホント上手いものです。

真世話の芝居の面白さと云えば、今回の舞台では共演も適材適所で、全員が菊五郎の新三をよく引き立てています。黙阿弥の世話物は、やはりアンサンブルの良さが決め手です。

(R1・11・16)

〇令和元年10月帝国劇場:「ラマンチャの男」

ミュージカル「ラマンチャの男」は1969年4月帝国劇場(当時は六代目染五郎・27歳)で初演され、今年で上演50周年になります。報道では21日が1,300回目の上演だったそうなので、吉之助が見た千秋楽(27日)は通算1,305回目ということになります。言うまでもなく二代目白鸚にとってドン・キホーテ(ラマンチャの男)は、弁慶・サリエリ(アマデウス)と並んで三絶とも云うべき重要な役です。別稿「ラマンチャの男1,200回」で白鸚とドン・キホーテの生き方に重なる部分があることを書きましたので、本稿では別のことを書きます。

日本の演劇は月単位での興行が多いようですけれど、欧米ではロングラン公演は珍しいことではありません。おかげでたまに訪れたロンドンやニューヨークで今はすっかり古典になってしまった名作の舞台を思いがけなく目にすることが出来るのは嬉しいことですが、二十年以上も同じ俳優が同じ役を演じ続けているなんてこともあるそうです。日本での「ラマンチャの男」上演はロングラン公演とは違いますがまあ似たようなもので、主演の染五郎(-幸四郎-白鸚)だけが50年固定で、共演者・スタッフをその都度入れ替えながら(あるいは新陳代謝しながら)、基本的な演出を踏襲して・ずっと同じようにやってきたわけです。長く続けていくことは容易なことではありません。新しい人が入って来ても・これを全体のなかにスンナリ組み込める入れ物(システム)がないとロングラン公演は出来ません。この通りにやりさえすれば、悪く云えば何も考えなくても、誰でもピースとしてピッタリはまるマニュアルが整備されているのです。ピースが全体を変えようとしても容易に変えられないほど、それは強固なものです。こうなるとこれを西洋演劇的な概念で「演出」と呼ぶよりも、もはや歌舞伎と同じく「型」と呼んだ方が良さそうです。

欧米の演劇界は何かの作品を上演する時、他人の真似でないもの・独自性(オリジナリティ)を常に要求されますから、それを実現せねばならぬ強迫観念で演出家も役者も少々疲弊気味な感じなきにしもあらずです。そういう時に欧米の演劇人は日本の能狂言や歌舞伎を見て、こんなところに「安心して寄りかかれる壁」があった、こういう芸の在り方があるのかと云う強い衝撃を受けることがあるそうです。白鸚の「ラマンチャの男」の舞台にも、どことなくそう云う感じがあります。これも50年の伝統の重みと云うべきですね。もちろんこれは主役の白鸚だけでなく、共演の役者・スタッフが一致協力して生み出したものです。舞台は1960年代の古き良きミュージカルの感触を湛(たた)えています。(ブロードウェイでの本作初演は1965年。)しかし、古臭さはまったくなく、むしろ久しぶりに懐かしいものに出会った感じさえしますねえ。普段歌舞伎を見る者にとっては、この感覚は安心出来ます。

だから白鸚が演じるドン・キホーテを見ながら・これも通算回数が1,100回を超える白鸚の弁慶が脳裏に重なって来るのも、これはごくごく自然なことなのです。「安心して寄りかかれる壁」のなかで自由自在に動いている心地良さを感じるのです。決められたその段取り・手順さえ今その時生まれたように感じられる。そこにちょっと漂う伝統芸能臭さもまた心地良い。吉之助はドン・キホーテは何回も見てませんが、白鸚の弁慶はもちろんこの四十数年ほどの間機会ある度に見て来ました。歌舞伎でも50年演じ続ければ同じ型でも感触が変っていくように、白鸚の「ラマンチャの男」でもそんなところがあるはずです。これが見ている側の・吉之助の人生にも重なって来るように感じられるから、余計味わい深いのです。

千秋楽のカーテン・コールで白鸚は英語で「見果てぬ夢」を歌ってくれました。日本人で初めてブロードウェイで「ラマンチャの男」主演を勤めたこと(1970年3〜5月マーチンべック劇場)は白鸚にとっても・当時の日本の演劇界にとっても事件と云うべきものでした。英語での「見果てぬ夢」はひときわ身に沁みました。ひとりの俳優がひとつの役をこれだけの人生の長い時間を掛けて創り上げて行くと云うことは、少なくとも歌舞伎以外の世界ではあまりないことだと思います。そう云う役に出会えた白鸚という役者は幸せなことだなあと思います。

(R1・11・8)

〇令和元年9月歌舞伎座:「伊賀越道中双六〜沼津」・その2

人気のない真っ暗闇のなかで「親父さん、俺から聞いたことは内緒にしておくれ」、「お前から聞いたことは誰にも言わないよ」と自分たちだけのことにすれば誰にも知られず事は済みそうなのに「沼津」ではそうならないと云うことは、義理や道徳の縛りが十兵衛や平作の外から来るのではなく、縛りは彼ら自身の内にあると云うことなのです。平作は息子に聞いてはならないことを聞き、十兵衛は明かしてはならないことを父親に明かす、そのことの恐ろしさを彼らは心底知っているのです。しかし、その恐ろしさを知っていても・それでも彼らがそうせざるを得ないのは、かれらが親子の縁(えにし)を何よりも大切にしてきたからです。平作は息子を養子に出しても片時も息子のことを忘れたことがなく、十兵衛もずっと実の父親のことを考え続けて来たに違いありません。そこにこの親子の人生の哀しさ・切なさがあります。それにしても半二の「沼津」の芝居の仕立ては意地悪過ぎる・残酷だと言いたくなるくらい、この親子を追い詰めていくのですねえ。別稿「世話物のなかの時代」でも触れましたが、生まれ育った環境であるとか・柵(しがらみ)であるとか、自分の力でどうしようもない大きな力によって左右されるという意味において、人間の生というもの自体が何かの力で支配されていると云えるわけで、そのようなものが芝居における「時代」の要素です。

今回(令和元年9月歌舞伎座)の「沼津」前半は十兵衛(吉右衛門)と平作(歌六)のやり取りがちょっともたつく感じがあって軽妙さに掛ける気がしますが、平作内・後半の「お米は一人もの思ひ」で竹本が入って来ると俄然空気が変って良い出来になります。ここでのお米(雀右衛門)を加えた三人のアンサンブルが素晴らしい。平作からお米が暗闇に紛れて印籠を盗もうとした事情を聴き、仇討ちのこと・平作が実の父親でお米が妹であることを悟り、自分が息子であることを明かさないまま逃げさるように内を去るまでを、吉右衛門は十兵衛の心理の綾をじっくり細やかに描き出しています。写実の演技で見る者に十兵衛の感情がよく伝わってきます。この場面には世話物悲劇の味わいが確かにあります。世話物の時代の要素は時代物でのように怖い顔はしていませんが、それはひたひたと忍び寄って来て、主人公を決して許しはしないのです。

千本松原で十兵衛が傘を片手に「股五郎が落付く先は九州相良」と云う場面では、吉右衛門は身をよじるように情に傾斜した演技を見せます。「私はホントはそれをしたくない・しかし私はそれをさせられる」と云う思いに身を翻弄される十兵衛なのです。この点においては、まだ工夫の余地があるとは思います。ツーンとした「時代」の手強さを感得さえてくれない不満がないわけではない。別稿「世話物のなかの時代」でも触れた通り吉之助はこの場面については別の考えを持ってはいますが、しかし、今回の舞台では、情において引き裂かれる十兵衛もそれなりのものだなあと思えたのは、やはり平作内での十兵衛の真実味が十二分に描けていたからだろうと思います。

(R1・10・30)

〇令和元年9月歌舞伎座:「伊賀越道中双六〜沼津」・その1

「伊賀越道中双六」は天明3年(1783)大坂竹本座での初演です。作者近松半二は八段目「岡崎」まで書き上げたところで亡くなった為、初演の舞台を見ることが出来ませんでした。吉之助は「沼津」を見る度、病床で最後の力を振り絞って筆を取った半二はどんな思いでこんなやり切れないドラマを描いたのかなと云うことを思います。天明期の人形浄瑠璃(文楽)は、歌舞伎にすっかり人気を奪われて既に衰退期に向かいつつありました。岡本綺堂の戯曲「近松半二の死」(昭和3年10月)では、別室で初代染太夫が節附けしたばかりの「沼津」を語るなか、病床の半二は人形浄瑠璃の行方を案じつつ息を引き取ります。

*岡本綺堂・「近松半二の死」は青空文庫で読めます。ココご覧ください

半二の芝居は筋が極端なのが多いことは、ご存じの通りです。難事が次から次へと重なって、主人公を窮地に追い込んで行きます。加えてこれに対する主人公の反応が見る者の予想を飛び越えます。このような極端な筋は、確かに時代物にはよく有り勝ちです。時代の律とか・道徳律・或いは政治権力のように、個人を遥かに超える圧倒的な存在、これを総称して「時代」の論理としておきます。時代の論理が個人を容赦なく巻き込んで行くのが、時代物のドラマです。そして時代は個人の犠牲を「そは然り」と受け取るのです。半二の「妹背山」や「廿四孝」・「近江源氏」は時代物ですから、筋が極端になるのはまあ分かります。

しかし、「沼津」の場合は世話物です。「沼津」には武士やお役人は登場しません。主人公の十兵衛は武士ではなく商人(呉服屋)です。芝居の最後で父親だと分かる平作は雲助(宿場や街道で荷物運搬や駕籠に携わった人足のこと)です。本来ならば時代の論理と云うものと無縁な庶民なのです。「沼津」は仇討ち物なので時代の論理が彼らを強く縛っていることは芝居を見れば明白ですが、それにしても、千本松原は人気のない真っ暗闇なのですから、敵の行方を漏らしたって誰に知られるものでもありません。「親父さん、俺から聞いたことは内緒にしておくれ」、「お前から聞いたことは誰にも言わないよ」とすれば事は済みそうに思うのですが、「沼津」ではそうならないのです。彼らもまた時代の論理に巻かれていたことが、ここで明らかになります。父親は息子の脇差で腹を刺して・息子に敵の行方を明かせと迫り、息子は泣ける思いで敵の行方を明かします。それは十兵衛の商人としての・男としての約束を裏切ることでした。裏切ればその先に死しかないのです。「沼津」だけでは分かりませんが、十兵衛は九段目の「伏見」で自裁同然に妹お米の夫・志津馬の手にかかって死にます。手傷を負って動けなかった志津馬が回復したのは、「沼津」の場で十兵衛が残していった印籠の秘薬のおかげなのです。時代物ならば兎も角、世話物でこの結末はあまりに非情で、やり切れない思いがします。「沼津」が世話物であるから、なおさらそこが切なくなるのです。(別稿「世話物のなかの時代」をご参照ください。)

そこで改めて考えてみるに、半二の言いたいことは、人は生きている限り世間(社会或いは共同体)の論理や義理に縛られて・これと折り合いをつけながら生きて行くしかないと云うことだろうと思います。それにつけても折り合いをつけて生きて行くことの、苦しさ・悲しさ・切なさよと云うことなのです。武士はもちろんのことですが、それは庶民も同じことなのです。「沼津」はこのことを極端な設定によって描いているのです。儒学者の息子である半二が、最後の最後に「沼津」のような切ない世話物を書いたのは、意味深なことであるなあと思います。(この稿つづく)

(R1・10・25)

〇昨今の新作歌舞伎の動きについて考える・その5

昨今の新作歌舞伎には漫画・小説の歌舞伎化から古典の現代的演出・能の歌舞伎化まで色々な形態がありますが、それぞれ歌舞伎を活性化しようという目論見のもとにやってくる試みなので一概に良し悪しは付けられないけれども、何だか方向がバラバラに思われます。ここから頭ひとつ抜け出して新しい歌舞伎のムーヴメントの方向を指し示すものが出て来るのかは、今はちょっと分かりませんねえ。そういう突出した作品が見当たらないようです。それだけ現代と云うのは、焦点をひとつに定めにくい・捉えどころのない混迷した時代だと云うことなのです。そこに主題を個人と世間(社会・組織)との葛藤ひとつに定めることが出来た大正期の二代目左団次の新歌舞伎とは全然違った現代の難しさがあります。

まあ左団次の新歌舞伎の例を見ても新作の打率は3%程度のものなのですから、そこは長い目で見てやらねばなりません。吉之助がこの50年弱で見て来た新作(前述の通り多くはないが)のなかでも、客観的に見て現時点でこれは残る(残った)と云えそうなのは、梅原猛・二代目猿翁の「ヤマトタケル」くらいのものです。これは作品の力だけでなく、これを継続的に演じ続けた役者の力でもありますね。(来年は当代猿之助によるリニューアル再演が予定されています。)個人的には野田秀樹・十八代目勘三郎の「野田版・研辰の討たれ」も質的に高いものを見せているし・或る種時代の心情を切り取っていると思いますが、これは勘三郎の強烈なキャラクターに頼るところが大きいので再演が難しいかも知れません。もうちょっと将来に勘三郎の記憶が或る程度薄れて来た頃ならば、勘九郎らによって新しい形で生まれ変わる時が来るかも?「野田版・桜の森の満開の下」もその可能性を持っていると思います。もう少し何人かの役者で再演を重ねる機会を持たないと断定的なことは云えませんが、それが成功作であるかどうかは、そのくらいの長いスパンで考えなければいけないものです。

もうひとつ申し上げたいのは、昨今の新作歌舞伎を見ると、「かぶき」的とはどういうことか?芝居を「かぶき」的にするものは何か?と云うことを、作者も役者も、もっと突き詰めて考えて欲しいと云うことです。二代目左団次の時代には芝居と云えばまだまだ歌舞伎のことでした。そのような歌舞伎第一義の時代(戻ろうと思えば戻れる場所がしっかりあった時代)の新歌舞伎と、現代のように歌舞伎が芸能の一ジャンルに過ぎない時代の新作歌舞伎では、位置付けが大いに異なると思うわけです。新作歌舞伎に入れ込むうちに、気が付いたら自分のなかの歌舞伎を見失ってしまうかも知れない、そういう危険が少なくないわけです。他ジャンルの芸能を見れば魅力的なものは沢山あります。そこでの「ああこうやれば最高の効果が簡単に得られるんだ」という気付きが、却って歌舞伎を歌舞伎でなくしてしまうことになるかも知れません。そう云われれば思い当たることは結構多いのではないかと思います。だから、そうならないために自分のなかに確固たる歌舞伎を保持せねばならない、自分がより先鋭的であるために・より内向きにならねばならないわけですが、それが出来る歌舞伎役者は実はそれほど多くはない。その辺にも問題があります。

「かぶき」的とはどういうことか?については別稿「芝居におけるドラマティック」において触れました。アンドレ・マルローは「フォルムを様式にするものが芸術である」と言いました。フォルムを裏付けするものは、心情です。 だから心情からフォルムが発し、それが様式を成すのです。心情がなければ、様式は生まれません。歌舞伎の隈取り・見得など、歌舞伎を「歌舞伎らしく」している技法は、すべて心情の裏付けを持っているのです。個人を内面から急き立てる心情の強さ・熱さ、吉之助はこれを「かぶき的心情」と呼んでいます。この心情を内包する芝居であれば、どんなものでも歌舞伎に仕立てられる可能性を持っているのです。それが 正しく描けていれば、自ずから急き立てる気分が生まれ、フォルムはかぶき的な様相を呈します。だからまず脚本のなかにかぶき的心情がしっかり描けていなければなりません。吉之助としては、この点を作品の評価基準としたいと思います。

「ヤマトタケル」や「野田版・研辰の討たれ」が今後歌舞伎史に残る可能性を持つ数少ない作品であるのは、作者が確固たる世界観やスタイルを既に持っており、これが役者の熱い心意気と強く結びついたところで化学反応して出来た稀有なものであるからでしょう。だから新作歌舞伎の場合は、まず作者・それから役者と云う事ですが、この混迷の時代(現代)に在って・我々の心情を奮い立たせる主題は何か?ということを真剣に考えないのであれば、現状から頭ひとつ抜け出して新しい歌舞伎の方向を指し示す作品が出て来るとはちょっと思えない、だからまずは作者と役者はじっくり時間を掛けて何が芝居を「かぶき」的にするのか?と云うことを議論してもらいたいと云うのが、今の吉之助の率直な気持ちですねえ。

(R1・10・19)

〇昨今の新作歌舞伎の動きについて考える・その4

「(平成中村座の)法界坊を神妙に・(型ものの)盛綱を楽しげに」と云うことは、新作の時は古典をやる時のように折り目正しく真面目に、古典の時は新作をやる時のように新鮮な気持ちを以て生き生きと、と云うことです。同じ時代に在って、新作も古典も、相互作用しているのです。それが互いに無関係だということはない。だから名優は明日古典を演じるためのヒントをどんなものからでも得て来ました。それによって古典を改革してきたのです。前項に挙げた九代目団十郎・二代目左団次・六代目菊五郎の三人が時代を代表する役者であると言えるのは、その優れた技芸に拠るのではありません。技芸や人気では彼らを凌駕し得る役者は同時代にも大勢いたでしょう。しかし、その時代の空気を取り込んで「震い立つ」ことが出来た役者となれば、そんなに多くは居りません。そういう役者のみ「時代を代表する役者」と呼ぶことが出来ます。

前項に挙げなかったけれど、もうひとり時代を代表する役者を挙げれば、それは戦後の六代目歌右衛門でしょう。そういうイメージが世間にあまりないかも知れませんが、三島由紀夫の歌舞伎を挙げるまでもなく、歌右衛門は、結構、新作役者だったと思います。ただし歌右衛門の場合は「その時代の空気を取り込んだ」というよりも、当時の歌舞伎が置かれた強い危機意識から出たものであったかも知れません。これは女形不要論から発したものなので・ある意味個人的なものだったのですが、これが戦後日本の復興のなかで・これまでの生活風習・価値観が崩壊していく時代の変化と深く関連し、個人的なものを超越していくのです。(この点については別稿「歌右衛門の今日的意味」をご参照ください。三島が歌右衛門の「危機美」と呼んだものがそれです。)

そういう意味では、伝統芸能として尊敬されて・興行的にも立派に成り立っており(同じ伝統芸能でも能狂言や文楽はそうではない)・世界無形遺産にもなって保護されている現在の歌舞伎の状況は、歌右衛門が「震い立った」70年ほど前と比べると格段に恵まれています。だから、そういう意味においては、何だかんだ云っても・この40年ほどの歌舞伎は何とかなってしまったので、現代の歌舞伎役者には本質的な危機意識が乏しいのかも知れませんねえ。

「歌舞伎の危機」と云うと、歌舞伎役者の多くはそれは「お客が歌舞伎座へ来なくなることだ」と考えていると思います。そこで歌舞伎になじみのないお客を呼び込もうとして盛んに知恵を絞っていると云うのが、昨今の新作歌舞伎の背景にあるものです。親しみやすい歌舞伎、楽しい歌舞伎、スピーディな歌舞伎というわけです。お客が歌舞伎座へ来なくなれば、それはイコール「生活が出来なくなる」ということだから、確かに役者にとって切実な問題でしょうが、問題の本質はそこにないのではないか?私共長年歌舞伎を見て来た者が「歌舞伎の危機」と云う時、それは「歌舞伎役者が正しく古典を演じられなくなっている」ことを指すわけです。この演じる側と見る側との間の意識の乖離が、年々大きくなっている感じがしますねえ。生き生きと古典をやるための「新作」であってもらいたいものです。(何だか政府の年金問題を論議しているような気分になってきたな。)(この稿つづく)

(R1・10・15)

〇昨今の新作歌舞伎の動きについて考える・その3

新作歌舞伎運動と云うものは、結局、その役者の歌舞伎観の何某かの反映なのです。それは理論とか理念とか云う確固たるものではなくて、彼が生きているその時代に対して鋭く反応する嗅覚とセンスです。このことを折口信夫は、その時代に対して「憤(いきどお)る」とか「震い立つ」とか表現しました。時代の空気を取り込んで憤るところがない芸術作品は、どんなジャンルであっても、時間の淘汰に耐えられず消えていくしかありません。だからその歌舞伎観において、彼は新作に限らず旧作においても等しく同じ態度で対していると云うことなのです。

例えば九代目団十郎は、明治初期の歌舞伎に史実考証を持ち込む演劇改良運動(活歴物)は民衆に受け入れられず定着しませんでしたが、この苦い経験が晩年の古典歌舞伎の見直しの一連の動きのなかで生かされることになりました。今日我々が目にする「勧進帳」・「熊谷陣屋」・「忠臣蔵」などの型がそう云うものです。この実績がなければ、後年九代目が「劇聖」と呼ばれることはなかったはずです。二代目左団次の領域はもっぱら新歌舞伎で・古典歌舞伎は弱かったみたいなイメージが巷間あるかも知れませんが、そんなことはありません。左団次がいなければ、「鳴神」など歌舞伎十八番や「絵本合法衢」など鶴屋南北物の復活はなかったはずです。(左団次と新歌舞伎と、十八番・南北物には様式的な親和性があるからです。これについては別稿「アジタートなリズム〜歌舞伎の台詞のリズムを考える」を参照ください。)六代目菊五郎は長谷川伸ものなど新歌舞伎への取り組みから得た方法論が、晩年の「野崎村」・「合邦」など古典歌舞伎への型の再検討につながって行くことになります。だから昔の役者を見ると、新作歌舞伎と古典歌舞伎は混然一体で、これを明確に区別しようという意識はなかったと思います。もちろんこれについては、役者の考え方にだけ帰せられるものではなく、当時の社会生活での歌舞伎の立ち位置・民衆の意識のなかにある歌舞伎のイメージが微妙に関係するので、一概なことは云えませんが。

一方、近頃の役者を見ると、新作歌舞伎と古典歌舞伎はまったく別ジャンル、新作は新作・古典は古典という感じに区別して考えているように見えるのです。ここがスタンスとして大きな違いだと思います。典型的なのは、故・十八代目勘三郎でした。野田歌舞伎や平成中村座のような新作・実験もやりますが、歌舞伎座に戻れば古典もきっちりやってお見せしますと云う風に、明確に一線を引く態度でした。何と云っても勘三郎は血筋的にはサラブレッド、いずれ歌舞伎の伝統を引き継ぐと衆目一致する存在でした。その勘三郎が敢えて伝統に反逆すると云うポーズが重要であったのです。だから勘三郎のなかで、古典をきっちり型を守って真面目にやることが、片方で伝統を壊して新作に挑戦することに対する、ご先祖様への申し訳にもなっていたわけです。事実勘三郎はそれが出来るだけの才も華もある役者でした。ところが、勘三郎がしゃかりきになって研辰や法界坊を演じるほど、勘三郎が真面目に演じたい古典の方でも観客が笑いを期待して、少々具合が悪いことになってしまいました。さらに勘三郎も五十歳を過ぎれば、体力的にも次第に本来の古典の領域にシフトしていきたいのが本音のところですが、周囲が新作・実験でヒートアップしてしまっているので、容易に足が抜けない。そうこうしているうちに、結局、芸道二筋道が、勘三郎を袋小路に追い込むことになってしまいました。(この件については「十八代目中村勘三郎の芸」で触れました。)勘三郎が演じる型ものとされる古典は、妙に重苦しいところがありました。だから吉之助は当時「(平成中村座の)法界坊を神妙に・(型ものの)盛綱を楽しげにおやりなさい、それでちょうど良いのです」と書いたのです。そうすれば勘三郎が演じる古典の役々はもっと生き生きしたものになったと思うのですがねえ。新作と古典と同じスタンスで対していれば、勘三郎の状況はずいぶん違ったのじゃないかと、このことは今も悔やまれます。(この稿つづく)

(R1・10・4)

〇昨今の新作歌舞伎の動きについて考える・その2

前章の二代目左団次の新歌舞伎運動については、考えるヒントが幾つかあります。昨今の新作歌舞伎の試み(故・十八代目勘三郎の実験歌舞伎も含めます)は、そもそも新作がほとんどない状況のなかで自然と目立ってしまうので、演じる方も実験だ挑戦だと自然と肩に力が入ってしまうし、見る方もたまのことだから身構えてしまって、その度に出来が良いの悪いの・歌舞伎であるのないの熱い議論になり勝ちですが、大体のところ、新作のヒット率なんてものは、左団次劇の実例で分かる通り、高くても3%程度のものだと思った方が良いのです。新作など端から期待するものでないと言っているのではありません。大抵のものは再演の声も掛からないのかもしれませんが、そのなかのいくつかは後世に残る佳品となる可能性が3%くらいはあると云うことです。名作の初演に立ち会う幸運に恵まれるかも知れないと思って、「まあどんなものかお手並みを拝見いたしましょう」とこれを楽しむ度量のある態度が、多分、観客にも必要なのです。

ところで昔の「演劇界」の頁をパラパラめくっていると、昭和40年代までは、歌舞伎座の毎月の演目に、必ずひとつふたつ新作が入っていたことに気が付きます。昭和30年代より以前、或いは戦前ならば、新作上演の機会はもっと多かったのです。もっとも当時仰々しくこれを新作歌舞伎と呼びはしなかったと思います。そういうものは「書き物」と呼びました。今はほとんど死語のようですが。大抵は軽い一幕物の時代劇でした。当時は北条秀司・宇野信夫・村上元三・川口松太郎といった歌舞伎を書ける劇作家が存命・かつ元気だったのです。新作をそんなものとして気楽に受け止める環境が、かつてはあったわけです。また新作で役をゼロから創り上げることが役者の訓練にもなったと思います。

ところが吉之助がちょうど歌舞伎を見始めた昭和50年代に入ると、歌舞伎座での新作物の上演が急激に減って来て、演目立てが次第に古典歌舞伎ばかりになって来ます。直截的な要因としては上述の劇作家連中が引退してしまったからだと思いますが、恐らくそれは世間においても歌舞伎においても保守化嗜好が強まったからなのです。そこには社会的要因も複合的に絡んでいるものと思います。(これについては機会を改めて論じることがあるかと思います。)

そう考えると歌舞伎座のプログラムが古典中心であり新作が少なかった時期と云うのは、これはたまたまのことですが、吉之助がこれまで歌舞伎を見てきた期間とほぼ重なって来るわけです。つまりそれは最近40年か50年ほどに限られた現象であったのです。(もちろん全然新作がなかったわけでなく、広義には猿之助歌舞伎の新作などがあるにはあるが。)歌舞伎の長い歴史から見ると、これは特異な時代であったかも知れませんねえ。まあ個人的には古典だけのプログラムの方が嬉しいのは事実ですけどね。(更にそのうちの30年を平成期が占めていたと云うことも大事なことで、これは平成歌舞伎の特質を考えるうえで示唆のあることだと考えますが、これについても別の機会に論じることにします。)歌舞伎の保守的傾向は現在も続いています。(ただし、これは政治でも似たような状況なのだが、積極的保守と云うわけではなく、なし崩し的保守という感じ。)しかし、このところ歌舞伎座では再開場ブームが去って客席に空席が目立ち始めています。特に幹部役者の古典演目(吉之助から言わせれば・これだけは是非見ておいて欲しいと若い人に言いたい舞台)で時に昭和五十年頃の歌舞伎座を思い出す空席沢山の光景を見るようになって来ました。もしかしたら歌舞伎の保守的傾向に綻びが生じ始めており、若手中心に新作が望まれる環境に戻りつつあるのかも知れません。(この稿つづく)

(R1・9・27)

〇昨今の新作歌舞伎の動きについて考える・その1

本稿は昨今の新作歌舞伎の動きについて雑談風に考えるものですが、冒頭は大正・昭和初期の二代目左団次による新歌舞伎運動について触れて置きたいと思います。

昭和2年7月、二代目左団次が46歳の時、「松莚戯曲目録」(「松莚」は左団次の俳名)という小冊子が作られました。左団次が明治37年9月(23歳の時)に初演した「牛若丸」に始まり、昭和2年(46歳の時)に初演した「水野十郎左衛門」まで、新作154編の外題が、ここに列記されています。このリストには左団次が復活上演した「毛抜」・「鳴神」など歌舞伎十八番、「絵本合法衢」・「謎帯一寸徳兵衛」といった鶴屋南北物など一連の古典歌舞伎は含まれていません。また昭和2年以後に初演された作品、「将軍江戸を去る」・「頼朝の死」・「大石最後の一日」をはじめとする元禄忠臣蔵シリーズなどは当然含まれません。これ以後も左団次は新作を発表し続けるのです。(注:左団次は昭和15年2月に59歳で没、なお「松莚戯曲目録」は歌舞伎学会誌・「歌舞伎・研究と批評」第29号に復刻掲載されています。)

「松莚戯曲目録」をパラパラめくると、左団次が初演した新作154編のなかで、吉之助が見たことがあるものは「鳥辺山心中」・「番町皿屋敷」・「修禅寺物語」・「名月八幡祭」など数編に過ぎず、打率3%くらいのものでしょうか。(左団次最晩年までの範囲で計れば、打率はもっと高くなりそうです。)大半はもう上演されることもなくて、「へえ、こんな作品もあったのか」と思うくらいのものです。しかし、江戸時代に初演された歌舞伎作品(いわゆる古典歌舞伎)がどのくらいあるか知りませんが、数えきれない膨大な数だと思います。そのなかで現在の歌舞伎のレパートリーに残っている作品は、多分その1%にはるかに及ばないと思います。そう考えてみると、左団次の新作の打率は、驚くほど高いものです。

左団次は脚本をもらうと、場面をカットしたり台詞を改変したりと云うことをほとんどせず、ほぼ脚本通りに上演したようです。だから作家は安心して左団次のために脚本を書ける。左団次の個性を念頭に置きつつ、自分の書きたいものが書ける。作家と役者との間に深い信頼関係があったのです。だから自然と左団次が初演した作品群は、「これこそ左団次ならでは」と云える様式感覚を自然と備えるようになって行きました。こうして「左団次劇」というジャンルが出来上がっていくのです。

ご承知の通り、新歌舞伎とは、座付き狂言作者ではない外部作家が書いた歌舞伎のことを指します。しかし、現行歌舞伎のレパートリーを見れば、現在残っている新歌舞伎作品の多くが左団次が初演したものです。だから新歌舞伎とは、それは左団次劇とほぼ同義だと云って良いほどなのです。もちろん左団次以外の役者が初演した作品も数多くあります。例えば六代目菊五郎が初演した長谷川伸もの(「暗闇の丑松」など)は、菊五郎ならではの個性を活かしたものですが、それさえも左団次劇と共通した同時代の匂いがします。菊五郎は左団次と同じ舞台に立とうとしなかったけれども(しかし菊五郎は左団次のことを高く評価していました)、菊五郎の新作も左団次劇と無縁なものだと決して言い切れない、と云うよりも、同時代作品として左団次劇からはっきり影響を受けているのです。どうしてそうなるかと云えば、左団次劇が大正・昭和初めの時代の空気をしっかり取り入れて、これを心情にまで高め、ひとつの確固とした様式にまで到達しているからに違いありません。したがって左団次劇の様式は、同じ時代の新派や新劇など他の演劇ジャンルにも多大な影響を与えています。左団次の功績は、それほどのものです。(別稿「左団次劇の様式〜二代目左団次の芸」をご参照ください。)

菊池寛は「二代目左団次は明治大正にかけて、俳優として最も意義ある道を歩んだ人であった。その点では(九代目)団十郎・(五代目)菊五郎以上かも知れない」と書いています。また、利倉幸一は次のように書いています。

『六代目菊五郎は技術においては(二代目)左団次を抜くこと遥かであるが、演劇史は左団次により多くの頁を割くべきである。俳優の評価を決定づけるものはその演技力・表現力を総合したものであるのは言うまでもないが、左団次のように、その職業人としての俳優の評価を越えて、社会人・または文芸に波及したる事跡までを云々される例はきわめて少ないし、事実、それで正しい左団次論が成立する。そこに「大正」という時代背景の反映を強く感じる。』(雑談「大正の歌舞伎」・「演劇界」・昭和57年9月)

大事なことは、このような左団次の業績は一日で成ったものでないと云うことです。それは明治37年9月(23歳)の新作第1作から、昭和15年2月(59歳)の最後の「元禄忠臣蔵〜御浜御殿綱豊卿」にまで及ぶ、地道な積み重ねの結果なのです。(この稿つづく)

(R1・9・18)

〇令和元年8月歌舞伎座:「伽羅先代萩」・その4

やっていること(型・手順)は同じであっても、役者の台詞廻しの個性・芸風の微妙な差異によって、受ける印象が変わってくるのです。七之助の台詞の輪郭線が玉三郎よりホンのちょっと強めになっただけで、「忠義」の建前が濃厚に出て来る印象です。これが七之助の政岡を伝統的かつ古風な女形の感覚へ引っ張っています。

こう書くと七之助の政岡の方が玉三郎より良いという感じに聞こえたかも知れませんが、そう聞こえたのならば吉之助の書き方が悪いので、玉三郎の芸質であるならばこれが正しいのです。政岡の母親としての真情から、息子にキツイ物言いをしてもそこに気持ちの揺れ(辛い・申し訳ないという気持ち)が出る、そこに玉三郎と云う役者の真実があるのです。玉三郎という女形の在り方からすると、この行き方が正解に違いありません。ただし女形のリアリズムを突き詰めたところの、究極の形であって、それは玉三郎であるから許される行き方だと云うことは言えます。これ以上行けば古典的な女形の枠組みから外れて女優になりかねないところにまで来ているのです。だから七之助の政岡を見ると、古典的な女形本来の感触にいくらか「戻された」という印象になって、このことが或る種の安心感を与えています。

しかし、もちろん七之助の政岡は、様式的な演技においてはまだ課題があります。栄御前が退出した後、我が子の死骸を前にしてのクドキは、まだちょっと硬い。例えばクドキの後半「三千世界に子を持つた親の心は皆一つ」などは「オ・ヤ・ノ・コ・コ・ロ・ハ・ミ・ナ・ヒ・ト・ツ」と言葉をトントンと立ち切る(息を切る)のではなく、息を詰めてリズムを腹に保つ・つまり床(義太夫)に対して引っ張る感じにした方がよろしい。これだけで緊張感が倍加すると思います。こう云うことはこれから繰り返し政岡を演じていくうちに会得されていくものでしょう。このクドキの場面の政岡には母親としての感情と忠義の論理の両極に引き裂かれた悲劇的な感覚があるわけですが、しかし、七之助の政岡のクドキにはまだ十分でないにしても、そのような倒錯した感覚が垣間見られたと思います。(一方、玉三郎の政岡であると、母親としての感情に傾斜してこの感覚が淡くなってしまいますが、まあそこは玉三郎ならではのことです。)吉之助は血統と云うことをあまり言いたくない方だけれども、そこに七之助の母方の祖父・七代目芝翫から受け継いだ古典的な女形の感覚があるのだろうと思います。この要素は、今後の七之助にとって貴重な財産となることでしょう。いずれにせよ、玉三郎は後輩の個性・芸風をよく見極めた芸の伝授をしてくれたと思います。

(R1・9・11)

〇令和元年8月歌舞伎座:「伽羅先代萩」・その3

ところでNHK・Eテレ「日本の芸能」で玉三郎が芸の心を語ったシリーズ「伝心〜坂東玉三郎女方考」の三回目「伽羅先代萩・政岡」(初回放送は平成30年10月26日)のなかで、御殿・飯焚きでの、「宮仕えして忠義じゃと云わりょうものかと喰いしばり、胸もにえたつ風炉(ふろ)先の屏風にひしと身を寄せて奥をはばかる忍び泣き」の義太夫で政岡がすすり泣く場面について、玉三郎が

『(子供たちがひもじい思いをしているのを見て)自分が悲しいのではなく、この二人が置かれている(政治的に酷い)状況が悲しいということで泣いていかないと、今まで竹の間から我慢してきた政岡が(この場面で)自分のために泣いたのでは(ここまでずっと我慢してきた)意味がなくなってしまいますね。』(玉三郎)

と語っていました。これはまったく玉三郎の云う通りです。政岡はそのように演じるべきですが、批評家の立場からこの演技をラカン的に解釈すれば、これは政岡が「自分が悲しいのではない、私たちが置かれているこの状況(他者)が悲しい」という思考回路を取ることで、自分が悲しいと感じていることを「他者」のせいにして、政岡は自己と対峙することを意識的に避けていると云うことに他ならないのです。そうすることで政岡はどうにか自己を保っているのです。これは二人の子供達についても同じです。千松も鶴千代も、自分の立場において状況を思い遣り、自分がひもじいことを必死に考えないようにしています。

『イエ/\わしは食べたい事はなけれど、御前様がおひもじからうと思ふて』(千松)

『其方(政岡)や千松も食べぬうち、おれ一人せはしいと思ふなら、もう堪忍して泣いてくれな、其方たち二人が食べぬうちは、いつまでも堪へている。おれが食べても乳母が食べずに死にやつたら悪い、ナ、千松其方が死んでも悪いナア』(鶴千代)つまり飯焚きの場と云

うのは、歪んでいるのです。これは「状況(他者)」がそうさせるのです。ですから竹の間からずっと自己を抑え付けていた政岡が、パーンと弾けて自己と対峙せざるをえなくなる場面が、千松の死骸を前にしてのクドキと云うことになります。そのせいで政岡のクドキも、最初のうちは心情が歪んだ表れ方をします。

『コレ千松、よう死んでくれた、出かしたナ/\ 其方が命捨てた故、邪智深い栄御前、取替子と思ひ違へ、己が工みを打明しは親子の者が忠心を神や仏も哀れみて鶴喜代君の御武運を守らせ給ふか。ハヽヽヽ有難や/\。』政岡が千松の死を喜んでいるはずがありませんが、これがそのように見えかねない外面になって来るのは、「状況(他者)」がそうさせるのです。我が子の犠牲行為が意味があることだ・誇らしいと思いたいのは、親として当然の感情です。しかし、政岡の心がほぐれて来ると、次第に自己と対峙する方向へ変化していきます。それに連れて政岡の言うことが変化して行きます。「・・とは言ふものの可愛やなア」からクドキの後半では、政岡の母親としての心情が正直に迸ります。

『三千世界に子を持つた親の心は皆一つ、子の可愛さに毒なもの食べなと云ふて呵るのに、毒と見へたら試みて死んでくれいと云ふ様な胴欲非道な母親が又と一人あるものか。武士の胤に生れたは果報か因果かいじらしや、死るを忠義と云ふ事は何時の世からの習はしぞ』

ですから、一般によく言われる政岡のクドキの前半は「建前」が前面に出た嘘・後半が「本音」だという見方ももちろん出来ますけれども、吉之助としては、どちらをも政岡の真実であると見たいのです。ただ政岡の心情の表れ方が異なるだけのことです。それは政岡と「他者」との関係性に拠って変化するのです。(この稿つづく)

(R1・9・7)

〇令和元年8月歌舞伎座:「伽羅先代萩」・その2

これまでの舞台でも七之助は、玉三郎に似た感じがよくしたものでした。特に南北物などは、声色から言い回しまで玉三郎にそっくりでした。別にこれは七之助に限ったことではありません。こういうことは芸事に関してはしばしば起こることです。後に続く者はその時代を代表する(その時代の空気を反映する)芸術家の芸風に何となく似て来てしまうものです。或いは観客が似てないと許さないと云うこともあります。そうやって右に寄ったり左に寄ったり振れながら、芸の系譜は続いていくものなのです。だから現代の若手女形が玉三郎に似て来るというのは当然のことですが、そうやって先輩の芸を模倣・吸収しつつ、そこから脱却して自分だけの芸を創り上げてくプロセスが大事になって来ます。

そこで七之助初役の政岡のことですが、女形の最難役でもあり、もしかしたら玉三郎の政岡のコピーになってしまうかなと心配をしましたが、結果はそうではなかったので安堵しました。やっていること(型・手順)は同じでも、受ける印象が微妙に異なって来ます。それが歌舞伎の政岡の芸の系譜から見た場合に、リアリズムの方向へ大きく傾いた玉三郎の政岡の感触を、伝統的な古風な女形の感触の方へいくらか引き戻したように感じられました。それが吉之助が安堵した理由です。これを七之助がどれくらい意識したものかは分かりません。多分、それは七之助のDNAのなかに潜む伝統の因子のなせる業かも知れません。そのことを七之助がはっきり意識するようになれば、七之助の芸は大きく変わって来るでしょう。吉之助はそこに期待をしたいと思います。

それでは七之助初役の政岡が玉三郎とどこが違っているかと云うことですが、それは実に些細なことから来ます。従来の役での七之助の台詞は玉三郎に似せて高調子の印象が強かったように思いますが、今回はそれほどでもありません。低調子と云うほどでもないが、決して高くはありません。これは七之助が声をそれだけ腹から出そうとしていたと云うことです。これが好結果を生んでいます。義太夫狂言での玉三郎の高調子は、これは玉三郎だから許してしまうけれども、若手女形がこれをそのまま真似ると水っぽくて聞いていられません。今回の七之助の政岡はそういう感じがありません。これはとても大事なことなのです。

もうひとつは、これは七之助が意識してそうしたかは分かりませんが、台詞の語調が玉三郎よりも若干強めに感じられることです。もともと七之助は声がよく通って台詞が明瞭な役者ですが、このため玉三郎の政岡よりも台詞の線がくっきり付いています。さらに台詞の語尾を強めに押す感じがあります。そんなに強いわけではないけれど、玉三郎と比べるとそこがちょっと違うところです。多分そこが七之助の個性なのです。これが政岡の強い印象を生んでいます。例えば

「エヽ何のお強いお殿様(鶴千代君)が(ご飯を)おせがみなされう、ソリヤ其方(千松)がせがむのぢゃ、サアせがまずば今の唄、声はり上げて歌ふてみや」

の台詞を見てみます。玉三郎の政岡であると、こんなに子供達にひもじい思いをさせて可哀そうだという気持ちが前提にあり、それでも千松にキツイ物言いをしなければならないのが辛くて堪らない、だから台詞の調子にも「それを言うのが辛い」という感情が思わず出てしまうという印象です。つまり政岡の「本音」の方に傾いた台詞廻しですが、もちろんこれも現代を代表する女形・玉三郎ならではの優れた演技に違いありません。

一方、七之助の政岡のこの台詞を聞くと、子供達が可哀そうだということを考えてしまうとその場にヨヨと伏して泣き出してしまいそうなので、努めてそのことを考えようとしない、「ああ千松よ、我慢してもうそんなことを言わないで、お母さんまで一緒に泣いてしまいそうだから」という感じです。今にも泣き出しそうな千松を制止しようとしているようなのです。それは政岡の悲鳴のように響きます。まあそこまで強い調子ではないけれど、そんな響きにも感じられるということです。つまり子供達が可哀そうだという感情(本音)がベースになっている点で玉三郎と同じですが、七之助の政岡には「忠義」の建前がもう少し濃厚に出て来る気配です。大事なことは、この印象の差は解釈の違いから来るものではなく、玉三郎と七之助の台詞廻しの個性・芸風のホントに微妙な差異から来るものだと云うことです。しかし、この印象の差が政岡の場合にはとても大事なのです。これが七之助の政岡を、伝統的かつ古風な女形の感触へ引っ張っているのです。(この稿つづく)

(R1・9・4)

〇令和元年8月歌舞伎座:「伽羅先代萩」・その1

今回(令和元年8月歌舞伎座)の「先代萩」は、七之助が初役で政岡を勤めるのが話題です。政岡は七之助の母方の祖父・七代目芝翫が演じて成駒屋の大事な役ですし、父・十八代目勘三郎も「裏表先代萩」で一度だけ政岡を演じています。だから七之助にとって政岡は、いつか演じなければならない役だったに違いありません。今回の舞台を見ると、初役の硬いところは多少あったけれども・それは初々しさということであって、なかなか良い出来の政岡だと思いました。ところで七之助は玉三郎から指導を受けたとのことです。全体的な手順は玉三郎の教えるところを踏襲していますが、同じような手順を踏んではいても、当然そこに七之助なりの個性と云うか・芸風が反映して、それで玉三郎とはまた一味違った色合いに見えてきます。そこに歌舞伎の型の面白さを改めて感じたことでした。

まず玉三郎が演じた政岡のことですが、別稿「女形芸のリアリズム」で触れました。「玉三郎が女形芸のリアリズムを突き詰めればこうなる」と云うところを見せてくれた政岡でした。吉之助は「この政岡なら、もしかしたら女優にも出来そうな」と云うことを好意的な側面から書きましたが、「ずいぶんと丸本離れした感触だ」と云う批判もあり得た政岡であったかも知れません。まあ何事にも長所があれば短所もある、それが表裏一体であるということもあるわけです。だから現在政岡を指導できる役者と云えば・玉三郎しかいないのは明らかなのですが、若手女形が玉三郎の政岡を表面的に真似してしまうと、さっぱり歌舞伎離れした女優の政岡が出来かねないと云う心配もあり得ます。

吉之助としては、玉三郎の政岡をリアリズムの究極(玉三郎にだけ許されるもの)と位置付けて、今後の政岡を古典的・或いは様式的な感触へ(これは玉三郎の行き方とは逆の方向へと云うことなのですが)持って行ってもらいたいと思っています。政岡という役が背負うものをリアリズムだけで解釈することはやはり多少の無理があるかも知れません。このままだと「先代萩」は現代人に理解し難い芝居になりかねません。政岡のなかにあるのは「母の愛」・言葉にしてしまえば確かにそのようなものだろうけれど、その愛は政治的な様相で大きく歪められていて、見えてくるものは決して母の暖かい愛ではないのです。現代人はそこを直視する必要があると思います。

そこで今回の七之助の政岡を見ると、やることはもちろん玉三郎の教える通りにやっているわけですが、見えて来る政岡の印象が、玉三郎のそれとは微妙に異なって見えるのです。玉三郎がヨヨと泣き崩れそうなのをどうにか耐えていると見えるところで、七之助は強い態度を必死に取り繕おうとしている感じに見える、これはとても興味深いことです。もしかしたら七之助の政岡がちょっと冷たく見える・情が薄いように感じる方がいらっしゃるかも知れませんが、吉之助には、七之助の政岡は「千松が可哀そう」とか思うと泣き出してしまって自分が保てないので、そんな気持ちになりそうなところを必死に押し殺して「鬼」になろうとしているように見えるわけです。大事なところは、二人ともやっていること(型・手順)が同じなのに、印象が二様に違って見えて来ることです。印象の違いは、役者の個性あるいは芸風から来るのです。

今回(令和元年8月歌舞伎座)の「先代萩」を見てつくづく感じたことは、玉三郎は後輩に自分の解釈を押し付けることはしなかった、七之助の政岡を玉三郎のコピーにしなかったと云うことです。芸の正しい伝授をしてくれて、ほっとした気分になりました。(この稿つづく)

(R1・9・2)

〇令和元年8月歌舞伎座:「新版 雪之丞変化」・その3

上方の人気女形・中村雪之丞は元々長崎の大店の息子でしたが、両親は長崎奉行・土部三斎(現在は江戸で権勢を振るう)に抜け荷の濡れ衣を着せられ破滅させられてしまいました。天涯孤独の身となった雪之丞を引き取って育てたのが、場末役者の中村菊之丞でした。雪之丞は役者の修行を続けながら、いつかは親の仇を討とうと復讐の炎を燃やし続けます。やがて江戸中村座から出演の申し出を受け、いよいよ雪之丞は敵・三斎がいる江戸に乗り込むと云うのが、三上於兎吉の原作小説の発端です。菊之丞・雪之丞の師弟は、事あるごとに長崎の恨みを反芻し・復讐の炎を絶えず燃え立たせつつ、これをバネに芸に打ち込んで来たように思います。このため雪之丞の芸には壮絶な美しさが感じられて、それが雪之丞の人気をますます煽ったのだろうと想像します。

三斎の娘・浪路が雪之丞の舞台を見て惚れ込んでしまいます。これを手ずるに雪之丞は三斎に近づきますが、雪之丞が三斎を追い詰めていく過程で、非情にも雪之丞は浪路の純な恋心を利用したわけです。しかし、浪路は最後までそのことを知らないまま、雪之丞を信じ・慕いつづけて死んでいきました。敵の娘だとは云え・浪路には何の罪もないのに・ただ利用されただけで、無慈悲なこと・可哀そうなことをしてしまったと、雪之丞が仇討ちと云う行為に初めて疑問を抱くとするならば、原作小説では、この場面以外にはあり得ません。ドラマのなかで主人公が或る感慨を抱くならば、それは主人公の行為のなかから引き出されなければなりません。その感慨を確かなものにするために、正しいプロセス(過程)が必要です。原作小説はそこを外していません。

一方、今回の「新版 雪之丞変化」を見ると、原作の浪路の件がカットされており、何がきっかけで雪之丞は仇討ちと云う行為に疑問を感じるようになったのか、それが「我々役者は本当に世の中の役に立っているのか」という疑問とどのように重なるのか、そのプロセスが全然見えません。原作に登場しない星三郎の件がその代わりなのでしょうが、これも掘り下げが十分ではない。星三郎の死が、役者そのものへの疑問に即つながらないからです。このため仇討ち物としても・芸道物としても、中途半端な代物となってしまいました。そもそも玉三郎の雪之丞を見ると、まあ確かに優美な女形役者振りではあるけれども、台詞・身のこなしの端々に燃え上がる復讐の念・凄みと云うものが感じられません。これで玉三郎の雪之丞は、仇討ちが貫徹できるのでしょうか。「これは仇討ち物なんだからそこのところ察して」という感じだねえ。(まあそれはそれとして面を利用して三斎を脅して殺す場面は、面白く見ました。吉之助の近くの席の子供さんは怖がってましたね。)

三上於兎吉の原作小説は確かに大衆向けのエンタテイメント読み物に過ぎないかも知れませんが、芸道物としてもなかなか考えて作られています。仇討ちを果たした直後の雪之丞に、次の師走狂言のお役として師・菊之丞が提案したのが、「忠臣蔵」の顔世と勘平です。「滝夜叉であれほど売った菊之丞が初役で勘平をどのように仕こなすかと、暗いうちから、いやもうはち切れるほどの大入りだ」と原作小説にあります。復讐の大仕事を果たして生きる目標を見失ってしまわないように、師が色事師・和事師という新たな課題を女形・雪之丞に与えたと云うことです。三上は歌舞伎を分かって書いていると思いますね。さらに原作小説は、その後の雪之丞のことにも最後に触れています。

『この物語は

茲(ここ) に了る。が、悲しい後話をつたえて置かねばならぬのは、かほど秀れた性格の持主雪之丞は、麗質を天にそねまれてか、後五年、京坂贔屓の熱涙を浴びながら、芳魂を天に帰したことである。あまりに一心に望んだ仕事を果したあとでは、人間は長く生き難いものと見えるのだ。』(三上於兎吉:「雪之丞変化」結末部。)確かに復讐に凝り固まって生きて来た身にとって、大望を果たした後ではもはや長く生きることが出来ないものであるかも知れません。そこに仇討ちと云う行為の虚しさが、そこはかとなく漂います。なるほど近代の仇討ち小説は、こうあるべきだろうと思います。

一方、今回の「新版 雪之丞変化」では、そこはどうなのでしょうか。幕切れの華やかな舞踊「元禄花見踊」(ちょっと長すぎてダレる)から、復讐の大仕事を果たした後の雪之丞の心境をどう読むべきでしょうか。「役者とは何か、芝居は世の中の役に立っているのか」、その疑問に雪之丞がどういう答えを出したか、そこのところはよく見えないままです。イヤ玉三郎に原作通りに勘平をやれと言っているわけではないですが、しかし、もうちょっと工夫があっても良いのではないでしょうかね。

(R1・8・30)

〇令和元年8月歌舞伎座:「新版 雪之丞変化」・その2

玉三郎のなかの悲しみ・寂しさのきっかけになったものが何であったか、それは明らかです。「新版 雪之丞変化」には、三上於兎吉の原作にない星三郎と云う役者が登場します。星三郎は雪之丞が慕う先輩の役者で、優れた芸を持ちながら若くして病気で死んでしまうという設定です。この星三郎が、平成24年(2012)12月8日に亡くなった十八代目勘三郎を擬していることは、すぐ分かります。(勘三郎は玉三郎より年下でしたが、そこはそこ。)ところで勘三郎が亡くなってちょうど一年後のことでしたが、吉之助は別稿「五代目玉三郎さんのこと」で、玉三郎のコメントを引用しました。それは次のようなものでした。

『実は中村屋(十八代目勘三郎)さんが亡くなられた去年から、かなり心細い思いが致しまして、今年の初めからは落ち込む思いが激しかったのです。(中略)6月が過ぎまして夏がやってまいりますと、自分の心にひたひたと寂しさが襲って来てしまいました。そして6月末から、7月、8月、9月とかなり落ち込みの日々が続き、心身の不安が募るばかりで、将来のことなど全く考えられない状態でした。やっと11月の金丸座の時から外の空気を吸うことが出来て、だんだんと回復して来たのです。皆様にここで、こんな心許ないことを申しましてもどうしようもないことなのですが、回復して来ました今でこそ打ち明けられる事柄ですし、実際の思いをこのコメントで述べさせて頂きたかったのです。』(坂東玉三郎オフィシャル・サイト:今月のコメント・平成25年(2013)12月、ただし2013年以前のコメントがサイトから削除されているようです。)

今回(令和元年8月歌舞伎座)の「新版 雪之丞変化」を見ながら吉之助が感じることは、あれから7年近くの歳月が経って様相は変化して来たと思いますが、玉三郎のなかで落ち込んだ気分が依然として尾を引いているのだなあと云うことです。ただし前述の「五代目玉三郎さんのこと」でも書いた通り、玉三郎をそのような気分にしたのは、直接的に勘三郎の死だったというのではなく、実はそれは引き金に過ぎないので、そこにはいろんな要素が複合的に絡んでいるだろうと感じます。本稿でそのことを論じるつもりはありませんが、ここ数年の玉三郎の舞台を思い返せば、それは十分察せられることです。別稿「平成歌舞伎の31年」のなかで「(残念ながら平成は)玉三郎の時代にはならなかった」と書きましたが、このことも深く関係します。玉三郎は自ら静かに後ろの方へ引き下がったと思います。

だから玉三郎の気持ちは察するけれども、そのことはしばし置くとして、この「新版 雪之丞変化」は芸道物として十分な出来ではないと思います。星三郎と雪之丞が交わす会話は「あの役がやってみたい」(その度に背後のスクリーンに玉三郎の過去映像が映写されるご親切)とか楽屋オチ程度の他愛ないもので、芸談にすらなっていないものです。雪之丞にとって先輩星三郎の突然の死は確かにショッキングな出来事でしょう。しかし、先輩の死が雪之丞のなかでどのような形で変容し、「我々役者と云うものは本当に世の中の役に立っているのだろうか(それは無意味なものなのでないか)」という疑問が形成されて行ったのか、それが芝居のなかでしっかり描かれていないと、それは唐突なものにしか感じられません。芸道物の体裁を成していないと云うのは、そこのところです。要するにドラマとして突き詰められていないと云うことです。それなら仇討ち物としてはどうかと云えば、この点でも中途半端です。

このことは別稿「芝居におけるドラマティック」でも触れました。悲しい事象を出して・それだけで「これが悲しいドラマであると察せよ」と観客に要求するのは、芝居を作る側の怠慢と云うものです。何だか芝居を作る側と観客との持たれ合いが生じているようで、イヤですねえ。芝居を作る側は、もう少し自己に厳しく在って欲しいと思います。(この稿つづく)

(R1・8・26)

〇令和元年8月歌舞伎座:「新版 雪之丞変化」・その1

地球温暖化が進行しているのか、今年の夏は例年になく暑いですねえ。暑いのが大の苦手の吉之助には、この暑さは堪(こた)えます。ところで8月歌舞伎座・納涼歌舞伎・第3部は玉三郎主演による「新版 雪之丞変化」。長谷川一夫主演の映画「雪之丞変化」(市川崑監督・昭和38年)は見たことがあるけれど、ここ数年歌舞伎座では舞踊でお茶を濁して本格的な古典を演じることからやや遠ざかっている感のする玉三郎が、選りによって8月歌舞伎座に初登場して雪之丞を演じるとはどういう意図なのかとは思いましたが、長年の玉様ファンとしてはもちろん興味はあります。そこで歌舞伎座にいそいそ出かけましたが、夏の暑さのせいで吉之助の体調が良くないせいか、仇討ち物だか芸道物だかよく分からぬ痩せたお芝居で、見ていて気分が滅入りました。そんなわけで観劇随想を書くのは気が重いのですが、こう云うサイトを主催する批評家としてはやはり書かねばならぬと思うので、覚え書きとして残しておきたいと思います。「新版 雪之丞変化」を吉之助はエンタテイメントとして楽しめませんでしたが、そこに現在の玉三郎の心象風景を見る気がしました。だから気分が滅入ったのだろうと思います。松竹の「歌舞伎美人」サイトの「玉三郎が語る「新版 雪之丞変化」」という記事のなかで玉三郎がこう語っています。

『敵討ちも、やってしまったら無意味なもの。女方も役者も、消えていくもの。だから、華やかにしていかねばいけないという思いを込めた作品です。敵討ちではないところ、芸道の修行であったり、いろんなところでの修行が主。それで敵討ちをしてしまった後に、雪之丞がそうやって生きてきたけれど、敵討ちとは何だったのかという芝居です。』(坂東玉三郎:サイト「歌舞伎美人」・2019年7月31日のインタビュー記事)

これを読んでフーンと思ったわけですが、揚げ足を取るようで申し訳ないですが、敵討ちも、役者も女方も同じく、消えていくもの・無意味なものと云うことなんですか?「敵討ちは終わってしまえば無意味なもの」というのは、まあ分かる。何年も掛けて乞食に身をやつしながらも敵を追う苦しさ・やがて大願成就となったとしても、そこにただ虚しさだけが残る、近松半二の「伊賀越道中双六」などは、そのようなお芝居です。追う側にも追われる側にも、虚しさがあります。木村錦花の「研辰の討たれ」などは、そのようなお芝居ですね。もう一方の、役者の芸のことですが、舞台の芸というのは、やった瞬間から消えていく。どんな素晴らしい芸でもその場で消えてしまって、見た人の記憶のなかにしか残らない。だからそれは儚(はかな)いもので、そこに或る種の虚しさが付きまとうと云うのは分かります。それは分かるけれども、人生を掛けて芸を追求していくことの虚しさは、敵討ちの虚しさと、それは次元として重なり合うものなのですかねえ。吉之助は何だか釈然としないのですがね。「芸が一時の夢の如きものならば、いっそのこと華やかに消えたいものだねえ」と云うのは理解できますが、華やかな敵討ちというのはどんな敵討ちなのかね。

イヤ玉三郎的には芸の虚しさは敵討ちの虚しさと重なるのかも知れませんねえ。そう云う考え方もあるのかも知れませんが、吉之助には、それは随分とペシミスティックな感覚に思われます。そう云うことを考え始めたら、役者はやっていられないように思うのです。「新版 雪之丞変化」を見て「気分が滅入る」と吉之助がいうのは、そこのところです。そういうペシミスティックな気分が舞台にいっぱい表れているように感じます。歌舞伎座の舞台の奥まで見えるガラーンとした暗くだだっぴろい空間に、ポツーンと簡素な大道具が置かれて、そこで役者がスポットライトに照らされてモゾモゾ動いている。小さい劇場ならそれなりだったのかも知れませんが、歌舞伎座の広い舞台だとこれが何とも寂しい風景に見えて来ます。大スクリーンに映し出される映像がまた虚しいですねえ。映像と云うのは、技術が進歩して・どんなに「らしく」なったとしても、それは所詮「虚像」なのです。劇場というのは本来生身の役者・つまり実像が動き回るべき場所なのであって、そこに映像を掛け合わせることが生身の役者の実像度(リアル度とでも云うか)をより鮮やかに際立たせるのであれば・確かにそれは意味があります。しかし、そうではない場合には、舞台と映像の掛け合わせは、生身の役者の貧弱度・イマジネーションの不足をかえって露呈することになりかねません。現在のCG映像技術全盛の西欧演劇・オペラの舞台では、何のための映像だか分からぬ舞台が少なくありません。残念ながら「新版 雪之丞変化」にも、そう云う気配があります。だから舞台が・役者が貧弱に痩せて見えてくるのです。これが何だか現在の玉三郎の悲しみ・寂しさを見るようで、だから気分が滅入るのです。(この稿つづく)

(R1・8・23)

〇令和元年7月歌舞伎座:「高時」・その4

黙阿弥が書き下ろした「高時」も総体には旧歌舞伎の雰囲気を濃厚に引きずっています。主役の高時以外はこれといった為所もないので、これは仕方がないところがあると思いますが、団十郎の高時だけは明治初期の時代の気分を強く反映したものになっていると思います。「すべて物事が判然としている・きびきびした時代精神」、そのような気分を反映するならば、台詞はどんな風になるでしょうか。言葉を簡潔にしてリズムが歯切れ良い、そういう台詞になるはずです。ですから、団十郎が当時の観客を感心させたと云う、高時の「秋のならいといいながら」とか「北条九代綿々たる」という台詞も、節を付けて歌うことはせず、長く引き伸ばさない、そこが肝心なことになります。

さて今回(令和元年7月歌舞伎座)での右団次の高時ですが、悪くない出来だと思います。少なくとも在るべきフォルムは体現出来ています。実は右団次が演じた「矢の根」の五郎・或いは「鳴神」の鳴神上人では台詞が粘り気味で・末尾を引き伸ばす傾向が強かったので、高時も同じような感じになるかと危惧しましたが、幸いこの心配は外れて、右団次の高時はしっかりリズムを踏んで末尾を引き伸ばすところがなく、手堅いところを見せています。欲を言えば、もう少し歯切れ良いリズムが全面に出せれば、高時の強さ(良くも悪くも暴君としての性格の強さ)が引き立つと思いますが。団十郎にしてみれば、そこが史実尊重のリアリティ、そこに明治初期の気分が出ているということになるわけです。右団次はやや声が喉にこもり気味な感じがあるので、そこのところ印象がやや穏便に古典的な方向に向いてしまったかもしれませんね。しかし、踊りの上手い人なので、天狗との舞は面白く見せました。

そこで「矢の根」と「鳴神」の方に立ち戻りますが、団十郎は活歴のなかで江戸荒事の「しゃべり」の芸の復活を試みたと云うことなのですから、これくらい右団次の「高時」が悪くない出来ならば、右団次は本来「鳴神」などももっとよく出来て良いはずなのです。全然別物に考えているみたいですが、台詞としてはどちらも二拍子を基調に畳み掛ける台詞なのですから、これなら両方出来て当然だと思いますがねえ。(別稿「アジタートなリズム〜歌舞伎の台詞のリズムを考える」をご参照ください。)同様の考え方で新歌舞伎の台詞も処理出来ます。様式と云うことをそう難しく考えずに、台詞それ自体が要求するリズムをもっとシンプルに捉えれば、解は案外と身近なところにあるのではないでしょうかね。

(R1・8・13)

〇令和元年7月歌舞伎座:「高時」・その3

活歴がこの時代の観客の支持を得ることが出来ずに終わったのは、幕外の学識者連中からの史実尊重・高尚志向の理屈ばかりが先走って、時代の気分を様式にまで高めることができなかったからだろうと思います。しかし、これは決して活歴に見るべきものがなかったということではなく、主演の九代目団十郎の演技にはやはり目覚ましいものがあったに違いないのです。大方の役者は旧態依然の演技だったと思いますが、団十郎だけは時代の気分をしっかりつかみ取っていました。例えば「桃山譚(地震加藤)」(明治2年東京市村座初演)では、加藤清正が居眠りから覚める場面で、目を見開き暫しの間(思い入れ)があって「夢か」と短く言う場面が評判となりました。これが明治初期の気分を取り入れたものでした。ここは古典歌舞伎ならば、「夢であったかあ〜」と詠嘆調に引き延ばして云うところです。言葉を簡潔にして万感を肚に押し込めて大仰な演技をしない、これが「団十郎の肚芸」と今日呼ばれるものです。学生時代の若き坪内逍遥は団十郎に心酔して、たまたま本郷の下宿で地震があった時、団十郎の清正の真似をして「何を猪口才な」と叫んで縁側から庭に飛び降りてみせたほどでした。(逍遥が見た舞台は、明治13年1月新富座での「桃山譚」だったと思われます。)その逍遥が後年に次のように回想しています。

『初期の明治は、截然(せつぜん)たる移り変り時であって、すべて物事が判然している。勝つも敗るるも、空竹を割ったように始末がついていた。このきびきびした時代精神を表すには、団十郎の芸風が最もふさわしいものであった。』(坪内逍遥:「九世団十郎」・明治45年9月)

後年(明治27年)、逍遥は新歌舞伎の先駆けとなる「桐一葉」を発表しました(ただし実際の初演はその10年後になる明治37年)。団十郎が明治36年に没したので実現はしませんでしたが、執筆の際に片桐勝元に団十郎を想定して脚本を書いたと云われています。このことから類推されることは、後年の新歌舞伎の様式にある「畳み掛けるリズム」(特に肝心な点は台詞の末尾を詠嘆調に引き伸ばさないこと)は、直接的には「簡潔を旨とする」団十郎の活歴の台詞廻しを源流とするということです。

武智鉄二は「武智歌舞伎の演出」(昭和30年)のなかで、団十郎の活歴の台詞廻しは、団十郎の家の芸としての荒事のエネルギーの転換、つまり会話劇としての初期の歌舞伎の活力を取り戻そうとしたものだと書いています。活歴はまだ理念的に十分に練り上げられたとは云えず消えていくしかなかったわけですが、団十郎の活歴の台詞廻しの延長線上に、大正期の新しい会話劇としての(二代目左団次による)新歌舞伎の様式があるということなのです。だから活歴は立派に後世への礎石となったわけです。(別稿「左団次劇の様式」を参照ください。)(この稿つづく)

(R1・8・12)

〇令和元年7月歌舞伎座:「高時」・その2

「高時」の新しいところは、形式(フォルム)面から云えば、例えば奥殿田楽の場の幕が開くと、高時が上手の柱に寄りかかって座っているところに出ています。これは古典歌舞伎ならば幕開きの主役は中央正面に座るべきところをわざと「いなして」いるのです。或いは幕切れで長刀を持った高時が「天狗にあざむかれしか」と天を睨む場面です。古典歌舞伎では、幕切れの主役が絵面で決まる時は睨む対象を定めて決めてみせるべきものです。高時の場合は睨んでも仕方がない天を悔しそうに睨む、対象を定めないまま高時の視線が彷徨う、そこで古典歌舞伎の在るべき形式を崩しているわけです。もしかしたらそれは明治から見た前時代の形骸化した封建君主への揶揄を込めたものかも知れません。しかし、現代の観客が「高時」の舞台を見ると、旧歌舞伎(古典歌舞伎)とさほど変わらない印象を受けると思います。そうすると「高尚ぶってるけど何だか面白くない芝居だなあ」という感想になりやすいわけです。百年の歳月を経てフォルムの衝撃が薄れてきたということだろうと思います。

別稿「芝居におけるドラマティック」で触れましたが、心情からフォルムが発し、それが様式を成すのです。だから心情の裏打ちがなければ、様式は生まれません。時代の変遷によってフォルムの衝撃が薄らぐことは避けられないことかも知れませんが、それを回復しようと思うならば、心情にまで立ち戻る必要があります。ここで明治初期の気分は一体どんなものであったかを考えてみなければなりません。時代の大転換期だから当然のことですが、明治初期と云うのは、変革の気分が異様なほどハイテンションで、それはまるで吹き荒れる嵐の如くでした。長谷川如是閑は次のように回想しています。

『あの時代は天保人という言葉がありましたね。旧弊だということですが、そう言われることを極端に嫌った。今ではそういう考え方をすべて「反動」で片付けていますが、(中略)すべて生活者の意識、つまり一般人の革新の意識、というよりは実践の気組みが強かった。この文明開化を唱えた十年代の欧化政策に対して、二十年代の政治意識はやや極端でしたが、(中略)しかし、生活人としての運動でした。今はインテリの運動で、生活人は高みの見物です。歴史的に見ると、明治時代は社会人に時代の意識が強くて、だから専門家も社会人としての意識によって、時の歴史に協力したわけです。』(折口信夫との座談会:「日本文化の流れ」・昭和24年2月)

前時代のものは何でも旧弊として否定し去る風が強かったのです。廃仏毀釈の騒ぎで国宝級の美術品が大量に海外流出したのもそのせいです。新しい時代のための演劇が求められていました。チョンマゲ帯刀の芝居など風前の灯だったのです。しかし、まだこの時代には芝居と云えば歌舞伎しかありませんでした。九代目団十郎など歌舞伎関係者は、世相の変化に乗り遅れないようにするのに必死だったと思います。そのような切迫した時代の空気が散切狂言や活歴物を生んだのです。(この稿つづく)

(R1・8・6)

〇令和元年7月歌舞伎座:「高時」・その1

新歌舞伎十八番の内「高時」は、明治17年(1884)11月東京猿若座の新築開場興行で初演されました。九代目団十郎が明治になって創始した史実尊重の新しい歌舞伎、いわゆる活歴の代表作です。活歴物は現在ではあまり人気がなくて上演が少ないですが、「高時」はそのなかでは継続して上演されてきた佳品です。やはり黙阿弥の筆に拠るところが大きいのだろうと思いますが、そこでこの「高時」の、どこが明治初期の歌舞伎なのか、どこが新味なのかと云うことをちょっと考えてみたいのです。

従来の史実無視の荒唐無稽な歌舞伎を新しい時代の要請に応えた高尚な演劇にしようと云う演劇改良の動きは明治10年代に入って大いに高まりました。歌舞伎改良の動きは明治19年(1886)に結成された演劇改良会の発足でピークを迎えますが、それに先立つ3年前の明治16年(1993)に、歴史家や劇作家が九代目団十郎のもとに集まって結成された求古会が、その前身になるものです。求古会が提出した原案を団十郎が取り上げて黙阿弥(当時69歳)に執筆させたのが、「高時」でした。そもそも改良運動が敵視した旧派の歌舞伎の象徴が黙阿弥であるはずですが、求古会の連中は口は盛んに出すけれど新しい演劇を創り上げる具体的な手立てを持ち合わせているわけではないので、結局、執筆を黙阿弥に頼るしかなかったわけです。史実尊重など様々な注文・制約に縛られるなかで、黙阿弥は随分苦労して「高時」を仕上げました。

団十郎が目指した新史劇は、難解過ぎたのか・高尚過ぎたのか、結局、観客の支持を得ることが出来ませんでした。仮名垣露文からは「活きた歴史なるべし」と云う意味で「活歴」と揶揄されました。(だから現代では団十郎の新史劇のことを活歴と称します。)こうなると

団十郎も段々熱が冷めてきて、明治20年代も半ばになると団十郎は次第に古典歌舞伎の方へ回帰して行くことになります。現代の我々が団十郎のことを「劇聖」と呼ぶのは、概ね晩年の古典歌舞伎での業績に拠ります。だから活歴は明治初期の団十郎の仇花みたいなものだと云えなくもないですが、そう片づけてしまうのも何だか気が引けます。やはり演劇史的な位置付けは明確にしておきたい。少なくとも残った「高時」については、明治初期の歌舞伎らしい新しさをどこかに見出したいと思うわけです。(この稿つづく)(R1・8・5)

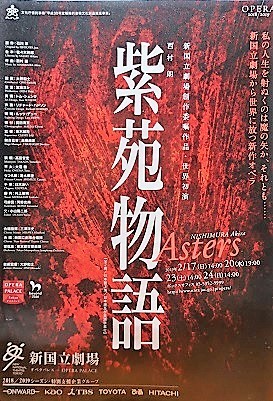

〇平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その8

『日本語をどのような音型化してくかという問題にしても、一音符一語主義が無批判的に伝承されてきて、例えば「私はあなたを愛します」は「ワタシハアナタヲアイシマス」と十三の音符で書いて疑わない。外国の歌で「I love you」なら三つ、「Je t'amie」なら二つの音符で表現できるのに日本語では十三音符が必要だということの不自然さに気がつけば、日本語をどう音楽化するかというシステムを作ったはずでしょう。そういうことだけでも先輩たちの手でできていたら、次の時代にまったく新しい生きた日本語の歌ができていたはずでしたね。』(団伊玖磨・「日本音楽の再発見」・・・小泉文夫との対談・平凡社ライブラリー)

小泉文夫との対談のなかで、團伊玖磨が日本音楽の一音符一語主義についての疑問を提出しています。「フランス語では二つの音符で表現できることが日本語では十三音符が必要となる不自然」と云うのは理解がしにくいところがありますが、言いたいことは分からぬでもありません。プロのクラシック音楽の歌手が日本語の歌曲を歌うと、音符の長さを厳密に取る(音楽的にはそれが当然)なので、聴いていて抑揚が不自然で背筋がこそばゆくなることがあります。一語一語に自然な息遣いに裏打ちされた、もっと自由な微妙な伸縮があって良いはずです。厳密な一語一語に囚われ過ぎて、却って音楽表現の自由度を狭めています。だから西洋音楽の厳密な記譜法が日本語に適してないのじゃないかと思うのです。しかし、團伊玖磨もこの問題には結論出せないまま亡くなってしまいました。素人には分からぬ奥深い事情があるのかも知れませんねえ。

ところで「日本詩歌の音韻論」なんて本を何冊かパラパラめくると、西洋音楽の記譜法の感覚でリズム・音韻論を展開しているものがあって、驚いてしまいます。まあそんなに厳格なものはイメージしていないでしょうが、文学研究者も一語一語の呪縛に囚われているのです。和歌を詠むときに「5・7・5・7・7」と文字を数えて作る、こういう習慣が日本古来からあって、我々の感覚のなかにすっかり染み込んでいます。日本語の一音符一語主義は当たり前、日本語の大原則であるかのように思い込んでいるけれども、ホントにそうなのか?例え一音符一語であったとしても長い音符もあれば短い音符もあるはずです。言葉と云うのは息から発するもので、もっと自由なものだと思うのですが。

ところで別稿「音楽と言葉」でも紹介しましたが、ドイツの名テノール・エルンスト・ヘフリガーが日本歌曲をドイツ語訳して歌ったCDは、吉之助のお気に入りです。例えば山田耕作作曲・北原白秋作詞の「この道」を聴いてみます。(Youtubeで聴けます。こちら。)

白秋詩「この道はいつか来た道 ああそうだよ あかしやの花が咲いてる」

ドイツ語訳「Ja, diesen Weg / seh ichi mich einmal gehen. / Ja, Ja, auf diesem Weg, / Akazienbaeume seh ich, / Akazien seh ich bluehen. 」

ドイツ語訳は、口ずさんでみると二度出てくるWeg(道)のニュアンス表出がちょっと難しいと思います(ヘフリガーはとても上手い)が、総体として旋律が持つ息遣いをよく捉えた、とても自然で音楽的な訳だと思います。このCDを聴きながら吉之助は時々思うのですが、もし山田耕作がこのヘフリガーの歌唱を聴いたら、泣き出しちゃうのじゃないかと思うのですよ。「この道」の旋律は、こんな息遣いで歌われることを望んでいたんだ、自分はあんなに苦労して日本語の歌を書いたのに、ドイツ語だったらこんな簡単に自分が望んでいたことが実現出来ちゃうんだってねえ・・。イヤ日本語の歌曲・オペラを作るってことは、ホントに難しいことだと思います。

(R1・7・28)

○平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その7

本年(平成31年)2月の新国立劇場での歌劇「紫苑物語」の初演の際には、舞台脇の字幕スーパーで、日本語と英語の歌詞が同時表示されました。近年はZDF(ドイツ公共放送)が放送する(つまりドイツ人向けの)ワーグナーのオペラにドイツ語の字幕が入り、RAI(イタリア国営放送)が放映する(つまりイタリア人向けの)ヴェルディのオペラにイタリア語の字幕が入 ります。あちらのネイティヴでももはや歌詞が完全には聴き取れない状況みたいです。日本語オペラの歌詞を日本人のために日本語表示するのも、音楽を聴く以前に歌詞を聞き取ることで疲れてしまうよりは、ずっと良いことです。確かにオペラは歌手がどんなことを歌っているか大体のところが掴めれば、グッと面白さが増すものです。オペラ鑑賞のために、字幕スーパーはとても有用なのです。

ところで吉之助は歌舞伎とオペラの関係に思いを馳せる人間であるので(別稿「歌舞伎とオペラ〜新しい歌舞伎史観のためのオムニバス的考察」を参照ください)、歌劇「紫苑物語」を聴きながら 、先日ムーティが「ヴェルディはまるで台詞をしゃべるかのように歌を書いているんです」と言ったことをここでふと思い出したのです。そのような感じに日本語オペラが生まれるのならば幸福なことだと思うのです。それにしても正直に申せば、吉之助には字幕スーパーの助け無しでこの歌劇「紫苑物語」を聴き通す自信が持てません。西村朗と日本語との格闘の厳しさをひしひしと感じます。だから門外漢が分かったような甘っちょろい事を書くのも気が引けますが、観劇随想をせっかく書き始めたことでもあるから、思ったことをちょっとだけ記しておきます。

まず歌劇「紫苑物語」の歌唱は、前項で指摘した通り、頭打ちのアクセント(言葉の一字目にアクセントが来る)が多いようです。早いテンポでの頭打ちの歌はどこか聴く者を急き立てる非人間的な効果があ って、これが主人公が真理を追い求める焦燥感を表しています。またそれが現代が持つ、或る種の切迫感・余裕の無さと強く関連して来ることを吉之助は認めないわけではありません。しかし、「台詞をしゃべるように歌が生まれる」という状況を理想 とするならば、やはり日本語の歌は、日本語伝統の「二字目起こし」(二字目にアクセントが付く)の原則に沿って作ってもらいたいと思うのです。(西村朗は大阪府の出身の方ですから、上方アクセントの二字目起こしは当然お分かりのはずです。)例えば 第2幕で魔の矢を会得した宗頼が

「山へ行くのだ、山へ」(ヤマエイクノダ●ヤマエーー」

と叫ぶ歌詞を、頭打ちで畳み掛けるように棒に歌われると、吉之助には「ヤマ」が山に聞こえないのです。歌唱が痩せて聴こえます。「ヤマ」がただの記号にしか聴き取れません。だがこの「ヤマ」は、宗頼が平太と宿命の対決をする大事な場所のことではないのでしょうか。大事な言葉は、観客の注意を喚起するように膨らませて歌われなければなりません。(これは歌舞伎の台詞でもまったく同じことです。)ここは

「ヤマァーエイクノダ●ヤマァーエ」

と歌って欲しいのです。二字目にアクセントを付けて、「マ」を長く引っ張る。そうすると「マ」の母音(ア)が生まれます。これを転がせば、高くも張れるし、 二倍でも三倍でもいくらでも長く引っ張れます。しかも「山」の語感は崩れません。 この点が二字目起こしの原則の大事なところです。しかも言葉の引っ張り・転がしのニュアンスで、それが故郷の懐かしい山であるのか、厳しい対決の場となる 岩山であるのか、その違いを描き分けることさえ可能です。この微妙な綾を五線譜に表現することは出来ないと思いますが、歌唱だけがその描き分けを可能にします。

これは邦楽では、産み字と云います。義太夫節でも長唄でも、みんなこの原則に則っています。歌劇「紫苑物語」の歌唱では、二字目の産み字を引き伸ばして転がす場面がないようです。大抵は台詞の末尾の引き伸ばし、或いは「ああ・・」・「おお・・・」という感嘆詞の引き伸ばしです。歌唱の旋律が何となくオケ主導の発想で単調に感じられるのは、そのせいです。歌唱がオケの伴奏に寄り添ってしまっているわけです。(それはそれで面白い ものなのですがね。)吉之助としては歌唱はオケの作り出す縛りにもっと反発してもらいたいのです。二字目の産み字での引き伸ばしを試みれば、歌唱は もっと自然なものに出来るのではないかと思います。(ただし歌唱を変えればこれに対応してオケの動機を変えざるを得ない場面が出て来るでしょう。)二字目の引き伸ばしの効果は、 これだけではなさそうです。言葉にニュアンスを加え、(音程もリズムも)意識的に音楽をズラせることが出来ます。山田耕作は團伊玖磨に「オペラってのは拡大するんだ」と云うことを語ったそうです。この山田耕作の発想は、日本語オペラのために示唆があるものだと思います。ここから山田耕作が芝居(明治の感覚ではまだまだ芝居=歌舞伎の時代でした)をよく研究していたことが察せられます。(別稿「音楽と言葉」〜その15・拡大する言葉」を参照ください。) 例えば黙阿弥の「月も朧に白魚の、篝も霞む春の空・・・」という台詞を想像してみてください。

「月も朧に白魚の、篝も霞む春の空・・・」

(ツキモオボロニ/シラウオノ/カガリモカスム/ハルノソラ)二字目はまさに 音が虚空に伸びて行く箇所であり、ここにこそ言霊が潜んでいると感じるのです。歌劇「紫苑物語」の歌唱は技巧的な印象が優先しており、言霊が動き出す印象を醸し出すのにはいま一歩であると感じます。言霊が動き出す歌唱こそ日本語オペラの理想だと吉之助は思うのです。(この稿つづく)

(R1・7・7)

○平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その6

昭和30年(1955)3月に武智鉄二が関西歌劇団の歌劇「夕鶴」(團伊玖磨作曲・朝比奈隆指揮)を舞台演出した時のことです。舞台稽古を聴いていると主役の与ひょうが、「畦に鶴が降りて来てよ、矢を負うて苦しんどったけに、抜いてやったことがあるわ」という歌詞があって、これが

「クーロニ、ツールガ、オリ テキテヨ、ヤーオオッテ、クールシン、ドッターケニ」

と云う風に一字目が伸ばして歌われている。(赤字をアクセントとお読みください。)武智は「クーロニ、ツールガ」と「キーテキ、イ ッセイ」(鉄道唱歌)が重なり合ってどうしても割り切れない思いがしたそうです。そのことを朝比奈隆に話したら、朝比奈が簡単に「それじゃあ直しましょう」と云って、「クロニ、ツルガオリテキヨ、ヤヲオッテ・・・」と聞こえるように楽譜を直してしまったので、それで公演をやったそうです。ところが後日、團伊玖磨から管弦楽が提示している主題旋律と合わないので音楽上大変に困るとの強烈な抗議が来て、「言葉と音楽の問題はなるほど難しいものだなあ」と思ったと後年武智が回想しています。

「キーテキ、イ ッセイ」は一字目にアクセントが来ているわけです。つまり頭打ちのアクセントで、日本語伝統の「二字目起こし」(二字目にアクセントが付く)の原則に沿っておらぬのです。歌劇「紫苑物語」を聴くと、これも全体的に早めのテンポで頭打ちになっていて、 とても気になります。武智がこれを聴いたら頭を抱えるだろうと思いました。ただし、オケの伴奏の早めの急き立てるリズムが異様な雰囲気を醸し出しており、宗頼の混沌として持って行き場の無い気持ちをよく表現して いて、これはなかなか悪くありません。頭打ちのアクセントの歌唱もこれに連動して出て来るわけで、音楽的必然があるわけです。もっとも旋律が言葉が本来持つ抑揚から発する感じはありませんが。第1幕の宗頼とうつろ姫の婚礼の場での歌唱を例に取ります。(うつろ姫)

「馳走などは いくらでも」(チソウナドワ●/イクラデモ●」

「鼻から煙が出るほどに」(ハナカラ/ケムリガ/デールホドニ)

「欲しいだけの 残り飯」(ホシイダケノー/ノコリメシ)

「あるだけ食べさせ」(アルダケ/ダベサセ)

「欲しいだけの残り酒」(ホシイダケノ●/ノコリザケ●」

(女性合唱)

「めでたやそうろう まいってそうろう」(メデタヤソウロウ/マイッテソウロウ)

「天下泰平 富貴繁昌」(テンカタイヘイ/フウキハンジョウ)

「今宵は喜びの舞いなれば」(コヨイワヨロコビノマイナレバ)

「鶴と亀との舞い踊り」(ツルト/カメトノ/マイオドリ●)タタタタ・・・と早めの急き立てるリズム・オケの動きは、現代の気忙しい・非人間的な気分に相通じて、なかなか興味深いことを吉之助も認めます。歌唱の基本リズムは、アタリ・裏アタリの早い二拍子(割れば四拍子・八拍子ということ)になっています。例えば 「メデ/タヤ/ソウ/ロウ/マイ/ッテ/ソウ/ロウ」。頭打ちのアクセントで言葉を平坦に連ねる歌唱が、どこか非人間的な・異様な感情に聞こえる効果がありそうで、そこが現代オペラとして面白い。だから吉之助も断言するのを躊躇するところがありますが、ただ台詞が平坦になってしまって生きた日本語に聞こえないということは言えそうです。これが外国語のオペラならば絶賛しちゃうのだがなあ・・などと思ってしまうのです。そこがちょっと気になるところではあります。これは日本語オペラに共通した課題なのかも知れませんねえ。(この稿つづく)

(R1・7・2)

○平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その5

歌劇「紫苑物語」を聴きながら吉之助が考えたことは、この見事に揃った演奏に感嘆しながらも、ところどころ要所で、日本語による歌唱とオケの間で音程が微妙にズレて来る・或はリズムが微妙にブレて来る、そういう場面が欲しいということ でした。(当然ですが、ずっとズレっぱなしではなくて、どこかでズレを修正して元に戻る。)そこにどこか邦楽(声楽)と洋楽との絡み合いの軋みみたいなものが表現できないものかということです。別に具体的なアイデアがあるわけではないので、戯言と聞き流して下さい。日本語歌唱がオケとビッタリ揃うと、吉之助にはなんだか窮屈でどことなく居心地が宜しくない瞬間が時々あるのです。クラシック音楽を50年聞いていて西洋音楽に慣れているはずの吉之助でもそうなるのです。クラシック音楽と云うのは一種の建築物で、基本的には縦横の線がびったり決まることを作曲家も演奏家も目指すものなので、ここで吉之助が書いていることは見当違いに聞こえるかも知れませんが、西村朗も大野和士も「日本的なオペラを創る」という課題のなかで苦闘してきたわけであるから、吉之助が言いたいことの雰囲気くらいは分かっていただけるかなと思うのです。(付け加えますが、本稿では日本語オペラの宿命的な問題を考えているので、歌劇「紫苑物語」だけを対象にその良し悪しを論じているのではありませんので、そこのところご理解ください。)

世界各地に様々な形態の民族音楽が存在しています。邦楽を含めてそれらは地域限定の当然マイナーな存在ですが、現在世界を席巻している西欧音楽(正確に云えば平均律で五線譜に記載される音楽)も、数多い民族音楽の一形態に過ぎないのです。西洋音楽があたかもグローバル・スタンダートみたいになっていること自体が、異様なことなのかも知れません。バルトークの民族音楽もシェーンベルクの無調音楽も、西欧音楽体系の黄昏・綻びみたいな観点から語られることが多いですが、実は五線譜が拾い上げ切れなかった 繊細な民族的な感性や情感があるわけで、そのような人間の欲求・揺り返しからバルトークやシェーンベルクなどが必然的に生じて来たという見方も可能ではないかと思うのです。

明治頃の日本人は洋楽を聞くと、「頭が痛くなる」とか「歯が浮く」とか言ったそうです。当時は「唱歌校門を出ず」と世間では言われていました。尋常小学校で教える唱歌は学校で教えるから仕方なくやるけれども、校門を出れば「あれは我々の音楽ではない」と云うことであったのです。当時の日本人にとって我々の音楽と云えば、当然ながら、それは民謡だったり小唄端唄・長唄や義太夫節でした。そういう状況から日本の洋楽は始まって今日に至るわけです。

昭和21年(1946)12月に美空ひばり(当時9歳)がNHK「のど自慢素人音楽祭」(現在の「NHKのど自慢」)に出演して歌を歌いましたが、「大人の歌を子供が歌うのは影響が良くない」として審査員が鐘を鳴らさなかった(つまり 審査に落ちた)そうです。ひばりのデビュー直後には詩人のサトー・ハチローがこんなことを書いています。

『やり切れなくなった。消えてなくなれとどなりたくなった。吐きたくなった。いったいあれは何なのだ。怪物・バケモノのたぐいだ。(中略)ボクの小さい時に九段の祭りの熊娘、クモ男、ろくろ首などというものがあった。あれとどれだけの違いがあるというのだ』(サトー・ハチロー:東京タイムズのコラム ・昭和25年)

これは理屈ではないところの嫌悪感なのです。現代の人々が聞くと先見の明なし・偏見・無知の極みのように受け取ると思いますが、この時代には「唱歌校門を出ず」の感覚がまだ まだ根強く残っていたのです。これは日本人のなかに微かに残った民族的音感から発するアレルギー反応です。つまりまれびと(洋楽)に対する「もどき」の反応です。そう考えればひばりを 落とした審査員やサトー・ハチローの気持ちが少しだけ理解出来るかも知れません。(逆に考えれば、西洋音楽の音感を備えた美空ひばりは、まさに当時の音楽的な「未来人」であったわけです。)びったり揃った洋楽の日本語歌唱に居心地がどことなく悪くなる吉之助の場合も、まあそんなところ かも知れませんねえ。(この稿つづく)

(R1・6・29)

○平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その4

残念ながら吉之助はこれまで現代日本音楽にあまり関心がなかったので、西村朗の音楽にきちんと向き合ったのは今回が初めてです。歌劇「紫苑物語」での管弦楽(まず管弦楽のことだけ書いておきたいのだけど)が、響きの力強く雄弁なことに感心させられました。第一幕が開 くと管弦楽だけの部分がプロローグの形でしばらく続きます。西村の音楽は予期していたよりはるかに聴きやすく、主人公宗頼の苦悩や不安など感情の微妙な変化がよく伝わって来て引きこまれました。大野和士指揮の東京都交響楽団も最後まで高い緊張感を維持して見事なものです。

この雄弁な管弦楽に乗って繰り広げられる歌唱が、音程と云いリズムと云いビシッと揃って正確なもので、これがまた見事なものです。主人公宗頼役の高田智宏も見事な歌唱ですが、バリトンはやや声質の印象が地味だし、歌詞もどちらかと云えば理屈っぽくて暗い(だからバリトンなのだろう)ので若干損な役回りかも。一方、音楽に華を添える二人の女声歌手、うつろ姫を歌う清水華澄・千草を歌う臼木あいが素晴らしく印象に残ります。現代日本音楽界が西洋と遜色ない水準に達していることに改めて気付かされたのは、まったく吉之助の不明を恥じる思いでした。「世界に誇れる日本オペラを世に出 してみせる」という大野の願いは立派に実現されたと断言して良いのではないでしょうか。

ただ吉之助はこの歌劇「紫苑物語」を聴こうと思ったのはもともと歌舞伎との関連であるので、本曲が「日本的なもの」であるのかどうかについては、ちょっと結論を先送りしたいと思います。そもそも本曲は西洋音楽の技法で日本の題材を描いたものですから、 音楽が日本的なものでなければならない必要など最初からないかも知れません。そういうことを考えること自体が吉之助の臍曲りなのかも知れません。西洋人はプッチーニの「蝶々夫人」を日本的なものだと信じていますし、それならば 本曲は十分過ぎるほどに日本的だと思います。海外オペラ公演で本曲を持っていけば、海外でも文句なく評価されると思います。だから「日本的なる音楽」の定義が問題になって来ますが、吉之助が感じたところを述べておきたいと思います。

以下は師匠武智鉄二の説の吉之助的理解です。安土桃山期に三味線という新しい楽器が(武智はスペインのフラメンコ・ギターから来たとする)紹介されたことで、邦楽は根本的な変化を迫られました。それは三味線が音程(ツボ)を持つ音程楽器であるということ、もうひとつは三味線の打楽器的性格から来るものです。三味線の導入によって、邦楽は明確な音程と拍(リズム)の概念と対峙させられることになるのです。音程と拍が明確であると、音楽は或る意味で分かりやすくなります。「計りやすくなる」・「割り切れる」と云う表現の方がより的確かも知れません。ところがそれ以前の邦楽においては音程と拍の概念が、それほど厳密なところにありませんでした。

江戸期の三味線音楽(云うまでもなくそれはほとんど声楽を伴うものです)は、その後興味深い進展を示しました。三味線導入以前の邦楽は音程と拍の概念が曖昧であったので、 歌声を三味線と無理に合わせようとすると音程が微妙に合わないし、リズムも微妙に合わない。そのような苦労が江戸初期に長く続いて、元禄頃になってやっと歌声が三味線と何となく 寄り添うようになって来ました。そこまでに百年くらいの歳月掛かってい るのです。それでも微妙なところで三味線と歌声の押し引きが続いて、これは現在も続いています。

例えば日本舞踊にはチントンシャンで決まる場面がありますが、このような決まる間は先行芸能の能や狂言にはないそうです。たまに何かの拍子で動きが定間に入ってしまうと、怒られたものだそうです。逆に云うと、三味線以前の邦楽の感覚では定間にはまるのは「イヤなこと」なのです。(別稿「間について考える」を参照ください。)あるいは義太夫の太夫の語りは三味線が示す 「フシ落チ」の手と違う音程で出るという原則がありますが、これも見方を変えれば、太夫が三味線の誘導に素直に従わない・合わせることを拒否すると云うことなのです。これは折口信夫流に見立てれば、海の向こうからやって来たまれびと(翁)を三番叟が「もどく」(拒否する・まぜっかえす)行為にも似ます。そこに洋楽に対する日本人古来の身体感覚の密かな抵抗が続いているが如 きに感じます。だから武智の考え方に沿えば、「邦楽と洋楽とは本来的に相いれないところがある、その相克を示すのが江戸期の三味線音楽だ」という結論になるかも知れません。

武智は「邦楽には調性がなく、和声がなく、リズムもない、倍音がないからハーモニーもない、だからアンサンブルもない」とよく云いました。こういう武智の説明は、厳密に云えば多少誤解を招くところがあるかも知れませんが、普段西洋音楽を聴きなれた人間にとっては、何となく感覚的に理解できるものです。中学時代から洋楽に親しんだ武智少年は、バルトークの民族音楽やシェーンベルクの無調音楽に初めて接した時に、ここに邦楽と一脈通じるものを聴き取りました。この衝撃から武智の民族音楽の関心が始ま りました。(武智のエッセイ「現代音楽愛好者の弁」・昭和30年などをご参考にお読みになれば良いです。)現在でも邦楽の歌声は、三味線が先導する音程とリズムから外れて、微妙に揺れて聞こえることがあります。吉之助はそういう時に頭がフッと無重力状態に陥ってしまう気がして、そういうところに邦楽の何とも言えない魅力があると思います。だから吉之助にとっても、 武智同様、義太夫も長唄も現代音楽みたいなものなのです。

そこで話を歌劇「紫苑物語」に戻しますが、明治以降に日本に流れ込んできた西洋音楽についても、この約百数十年、同じような歴史が再び繰り返されていると感じるわけです。吉之助が本曲が「日本的なもの」であるか結論を先送りしたいと思うのは、実は管弦楽と歌唱が、音程と云いリズム感と云い、縦と横の線で見事にビシッと揃っていると感じることです。「まったく吉之助は何を考えているのだろうね」と言われそうです。西洋音楽的に見れば、まったく技術的にも相当に水準の高い作品であり、 歌唱・演奏であることは明らかなのです。ただねえ、吉之助が聞いていると、音楽が割り切れてしまっているみたいに聞こえる時があるのですよ。それが聴きやすい音楽と云う印象に通じていることも確かなのですが、割ってみて時々多少の余りか・不足が出る瞬間がある方が、吉之助は何となく「日本的な音楽」を聴いた気分になるのです。意識が中空に飛ぶような瞬間が欲しいわけです。そこに日本語の歌詞をどのように西洋音楽に乗せるかという問題で苦しんで来た 山田耕作や團伊玖磨と同様、西村朗も格闘を重ねて来たのだということを思うわけです。 もちろんこのような問題に軽々に結論が出せるはずもありません。そのような洋楽の管弦楽と日本語歌唱との間に生まれる宿命的なズレ・微妙な乖離をどうしたら表現できるか、そもそもそれは意図して楽譜に表現できる類のものか、或いはそれは演奏の領分であるのか、吉之助にも目算があるわけではないのですがね、まあそんなことを考えながら音楽を聴く吉之助みたいなのもいるってことです。(この稿つづく)

(R1・6・21)

○平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その3

石川淳の原作と出来上がった歌劇「紫苑物語」とを比べると、登場人物の比重が若干変わっています。口の悪い方は、名作文学のオペラ化はしばしば原作の陳腐化で原作を凌ぐことが滅多にないとよく云います。 しかし、小説と音楽とでは得意とする表現領域が異なります。小説をオペラ化する 場合、演劇的・音楽的な要請から、同じ題材を扱っても描かれる様相が変わって来ることは、仕方がないことです。

原作はどちらかと云えば全体に男性的な色調が強いようです。一方、歌劇「紫苑物語」の場合は、声質に変化を与える必要から、女性(ソプラノ・パート)の役割が意図的に強化されており、ここから二組の対立するカップルを浮かび上がらせています。まず元は宗頼に射られた狐で・その後恨みを晴らすため妖術で陥れようと宗頼に女に姿を変えて近付いた千草と云う狐の化身が 、主人公宗頼と組み合わされて、第一のカップルに仕組まれます。宗頼の妻であり・淫蕩な性格を持つうつろ姫が原作よりもずっと重い、宗頼と真っ向対立する存在に仕立てられてれています。またこれに伴 って国守の座を狙ってうつろ姫に近づく藤内と云う男の比重が重くなって、このふたりが俗世に於ける宗頼を脅かす第二のカップルになります。

第1幕では原作にはない宗頼とうつろ姫の婚礼の場面があって、うつろ姫が大活躍します。しかし、原作を読むと、うつろ姫も藤内も、それほど重要な意味を持つ人物に思われません。仏頭を射た宗頼が破滅する余波に巻き込まれて消え去る小者に過ぎないのです。これは大野和士の強い希望で、これまでの日本オペラで試みられたことがなかった四重唱を実現するための処置 だろうと思います。音楽的スペクタクルを加味するうえでも、これはまあ納得出来る改変ではあります。

しかし、このため原作で主人公宗頼と対比さるべき位置にある平太の比重が軽くなってしまったようです。と云うことは宗頼が岩山上の仏像を弓で射るという行為の必然が十分描かれていないと云うことになるので、この点は議論されるべきところです。弓矢の道にのめり込む主人公宗頼の、悩み・苦しみ・葛藤がどれだけ描けているかというところに若干の不満が残ります。だから平成31年 (2019年)という今の時代になぜ石川淳の「紫苑物語」かというところが、今ひとつ明確に見えて来ません。

しかしまあ難しいところですが、演劇的・音楽的スペクタクルを追求するのであれば、この程度の改変は仕方ないと云うか、オペラは結局そう云うものということになるのかなと思います。こう書くと「オペラとはその程度のものだ」という風に聞こえるかも知れないので、若干気が引けますけれど(そこは吉之助が40年来のオペラ・ファンだと云うことでお許しいただきたい)が、観念的な駆け引きはオペラが苦手とするところです(ワーグナーはそこを長ったらしい対話の応酬で解決しようとしました)。むしろオペラは感情のひたむきさ・熱さみたいなものを観客に対して感覚的に突き付けることが出来れば、それで十分役割を果たしているのかも知れません。小難しい理屈は、オペラを見た後に観客が 人それぞれに考えればそれで良いことなのです。ここは小説とオペラはまったく別の作品だと割り切る必要があるかも知れません。(この稿つづく)

(R1・6・15)

○平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その2

もうひとつの注目点は、オペラの原作として石川淳の短編小説「紫苑物語」を取りあげたことです。無頼派の作家と云うと、吉之助の場合はもっぱら太宰治と坂口安吾 ということになりますが、残念ながら石川淳にまで 手が出ませんでした。「紫苑物語」(昭和31年・1956)という作品を今回初めて知りましたが、短編ながら石川淳の代表作とされるものだそうです。

主人公の宗頼は国の守ですが、和歌の家に生まれ・恵まれた才能にも関わらず、和歌の世界を飛び出して弓矢の道にのめり込み、遠国に赴任して「知の矢」と「殺の矢」を習得し、さらに「魔の矢」を会得するに至ります。宗頼は自らの行く手を阻む者を容赦なく次々と射殺しては、遺体の傍に紫苑の 花(忘れな草)を植えさせて、自らはますまず悪霊の如き存在になって行きます。そんな宗頼が一人の男と出会います。平太は岩山に独り住まい、岩肌に仏の像を刻み付けることを続ける男です。宗頼は断崖に立ち、岩山の仏像の頭部に向けて矢を放ちます。第一の矢と第二の矢は岩に当たって砕けましたが、第三の矢・魔の矢 が仏の頭部を射削りました。「確かに射たぞ、平太よ」と叫ぶと同時に、宗頼の足元の岩が崩れ、宗頼は深い谷底にまっさまさかに落ちて行きます。その後、岩山の麓には紫苑の花が咲き乱れ、人々は「鬼の歌」が聞こえると噂するのでした。

これが小説「紫苑物語」の粗筋ですが、読後感は錯綜して ・なかなか重苦しいものです。(個人的な感想です。)弓矢の名人の話と云うと中島敦の「名人伝」を思い出しますが、吉之助には「紫苑物語」のなかに宗頼の成長過程が見えないと云うか(苦しみ葛藤があることは分かるのだがねえ)、恐らく宗頼 には弓矢の神髄を追求しつつも・ますます魔道に堕ちて行く感があるので、吉之助は主人公にあまり共感できないですねえ。 真理を追究しているうちに悪魔に魂を売ってしまう男という感じがします。ファウスト博士みたいな者であろうか?知の矢・殺の矢・魔の矢と云うのも、分かりやすいようでいて観念的に過ぎて吉之助には何だか意味不明なのです(これは何かの段階を示しているのかな)が、しかし、まあ名作と云うものはどんな読み方も許してくれるものですから、人それぞれの思い入れで読めばそれで宜しいのだろうと思います。

ところで小説を読めば、平太は宗頼の分身と云うか、宗頼の悪魔性に対して平太の聖性が対比されていることは、すぐ分かります。しかし、この小説の結末は、宗頼が勝ったと云うわけではなく、平太が勝ったわけでもない、 それでは引き分けなのかと云うと、そうでもないのです。理論物理学の世界では、物質と反物質が衝突すると、対消滅を起こして、質量がエネルギーとなって放出されてしまい、反応前の物質と反物質は消滅して、後には両者の質量に相当するエネルギーがそこに残る と云うことです。この当時最新の理論物理学のイメージを石川淳は作品に取り入れたのだろうと思いますねえ。宗頼の居館が突然燃え上がり、宗頼に関連するすべてのものが焼き尽くされたと云うのが、これに当たります。悪魔性と聖性の衝突が生みだしたエネルギーがすべてを焼き尽くし、あとに紫苑の花(忘れな草)だけが咲き乱れます。それだけがかつて宗頼という男がこの世にいたということの名残りなのです。

以上が吉之助が小説「紫苑物語」から読み取ったことの一端ですが、これを大野和士・西村朗以下プロジェクトの面々がどのように新作オペラに仕上げて行ったのか・これを想像してみることはとても贅沢なお愉しみではあります。(この稿つづく)

(R1・6・12)

○平成31年2月新国立劇場:歌劇「紫苑物語」・その1

本稿で紹介するのは、本年(平成31年)2月に新国立劇場での歌劇「紫苑物語」の世界初演の映像です。歌劇「紫苑物語」を取り上げるに当たり、吉之助のことを云えば、吉之助はクラシック音楽を聴き始めてもう50年 を越えましたが、サイト別館「クラシック音楽雑記帳」をご覧になればお分かりの通り、範囲は狭くてほぼウィーン古典派(ハイドン・モーツァルト)から後期ロマン派(マーラー、R・シュトラウス)までが中心で す。現代音楽には疎くて、日本オペラはほとんど聴いていないので、歌劇「紫苑物語」の音楽的なところは吉之助の論じるところではないですが、恐らく話が自然に歌舞伎に絡んで行くであろうと云う目算のもとに書いていますが、さてどうなりますかねえ。

新国立劇場は東京・初台にある、日本のオペラ・演劇の発信拠点です。オペラ部門においては、昨年9月から始まる今年度はヨーロッパの歌劇場で活躍した大野和士が芸術監督に就任し、その大野が初めてオケ・ピットに入って振るのが、ワーグナーでもヴェルディでもなくて、日本人による日本語オペラ、しかも大野自身のプロデュースによる新国立劇場委嘱作の世界初演と云うことで、恐らく日本音楽界においては今年最大の話題と云えるものです。原作は石川淳の短編小説「紫苑物語」(昭和31年・1956)で、これを詩人の佐々木幹郎が台本化し、作曲は西村朗、演出は笈田ヨシ、これに指揮の大野和士が何度もディスカッションを重ねて、綿密な協同作業により世界に誇る日本のオペラを発信しようという意欲的なプロジェクトです。

明治維新の後、西洋音楽が日本に流入して、日本語を西洋音楽にどう乗せるかと云うのは、歴代の日本の作曲家がずっと苦闘し続けて来た課題でした。日本語によるオペラも山田耕作以来、かなりの数が書かれていますが、吉之助はほとんど耳にしていません。義太夫や長唄ならば全然気にならない吉之助が、日本語オペラに二の足を踏んでしまうのは、抑揚・アクセントが不自然 な感じがして日本語を聞いた気がしないという経験を何度かしたせいだろうと思います。しかし、考えてみれば、吉之助がヴェルディを聴く時にイタリア語を分かって聴いているわけではないのだから、そう大きなことは言えません。先日ムーティの「リゴレット」リハーサルを聴講しましたが、ムーティは歌手の実に些細なイントネーションを指摘して修正してました。これは吉之助が義太夫狂言で東京の役者の大阪弁のイントネーションを気にするのと似 ているみたいですが、ムーティの場合は、イタリア語ネイティヴとしてフィーリングでそう言うのではなくて、作曲者が書いた音符が歌詞のイントネーションを自然に反映しているという明らかな文献的根拠がある のです。ヴェルディはまるで台詞をしゃべるかのように歌を書いているのです。吉之助もイタリア語が分からないなりに、リブレットを追って時折口ずさんでみたりしますが、音楽の深い理解のためには台本に立ち戻らないわけには行きません。(この経験が吉之助が歌舞伎の台詞廻しを考察する時の基礎になっているわけです。)

オペラの場合は、何と言ってもイタリア語が音楽に一番良く乗りますねえ。ドイツ語だと論理性が強くなるようで、これはオペラよりはリート(歌曲)向きかなとは思う。(個人的な感想です。ワーグナーには大変申し訳ないと思っています。)英語の場合だとオペラよりミュージカルの方が似合う気がするのは、どうしてでしょうかね。( これも個人的な感想です。ガ―シュインやブリテンには 申し訳ないと思います。)日本語の場合も、オペラと相性がどうも宜しくない気がします。やっぱり義太夫や長唄・清元の方がしっくり来ます。( これも個人的な感想です。山田耕作や團伊玖磨には大変申し訳なく思います。)もっとも日本語オペラの場合には、西洋文化という・伝統日本の文化とまったく異質なものを如何に受容するかという課題が密接に関連します。これはオペラという台木に、日本語という植物を接ぎ木するのに等しい行為なのかも知れませんねえ。だからと云って吉之助は日本語オペラの創造が無意味なことだとはまったく思っていません。 恐らくそこに何らかの「異化」が生じるであろう。それを期待しないのであれば、日本語オペラの創作に挑戦する意味はないことになります。日本語とは何かという問題にもっとも困難な分野において立ち向かったと云うことで、まったく大変な難題に取り組んだものだと先人たちの努力に頭が下がる思いがしますねえ。そう云うわけで、今回歌劇「紫苑物語」に興味を抱いたのは、現代において日本語オペラはどこまで来たのかということが、まず興味の第一でありました。(この稿つづく)

(R1・6・10)

○令和元年5月歌舞伎座:「御所五郎蔵」・その4

五條坂仲之町での五郎蔵と土右衛門の出合いは、小団次が初演した時(元治元年)は子分も含めて双方全員が傘を差して登場したものだそうです。傘には鎌倉の大名の紋どころを描きました。五代目菊五郎は二回目まではこのやり方で演じ、三度目から現在のやり方に変えたとのことです。なぜ菊五郎が変えたのか理由は分かりませんが、多分「弁天小僧」の稲瀬川勢揃いにツクのと、仲之町の舞台では 大時代に過ぎる印象があるせいだろうと思います。しかし、本作は「鞘当」を擬しているわけですから、大時代の印象になるのは当然です。五郎蔵が古風な車鬢のカツラを付けるのも、そういうことです。視覚面をこのように大時代に仕立てておいて、演技面では世話に砕くのです。この対照が小団次ー黙阿弥の仕掛けです。そうでないと世話の「鞘当」の趣向が生きて来ないことは、明らかです。現行の仲之町の舞台を見れば(今回の舞台もそうですが)台詞を時代っぽくダラダラ調の七五でやって面白くなろうはずがありません。

今回(令和元年5月歌舞伎座)の舞台を見ると、松弥の五郎蔵は見掛けは悪くありませんが、台詞が妙に力んで流れがギクシャクして聴き辛い。自然にやれば上手い台詞を喋れる役者なのに、様式的に節を付けて歌おうという意識が却って悪い作用をしているようです。「黙阿弥の七五調は歌うもの」なんてことを云う 方がいるからいけないのです。台詞が導く抑揚に従って言葉を自然に転がせば、リズムは自然と七五のリズムに乗る、そのように黙阿弥がご親切に台詞を書いてくれているですから、そのようにやれば良いことです。

彦三郎の土右衛門も台詞も、リズムがセカセカする感じで余裕がありませんねえ。彦三郎の台詞は歯切れ良く声が通るので、吉之助も評価している役者です。この彦三郎の歯切れ良い台詞は、二拍子を基調にする新歌舞伎であれば活きます。しかし、黙阿弥でこの台詞廻しだと二拍子のリズムが強く出過ぎて、急き立てる印象になってしまいます。黙阿弥の七五調と云うのは、自然な抑揚のなかにゆるやかな緩急の流れがあるものです。これを二拍子で強引に割ろうとするから、言葉が後ろから押す印象になって来ます。もっと言葉をゆったりと自然に流す。そのような滔々たる流れが音楽的な印象を生むのです。

ですから五條坂仲之町の出合いを様式美を見せる時代世話の場面だと思うところに大きな誤解があるわけで、視覚面ではバッチリ大時代に決めても、演技・台詞は写実に生世話に砕く、そのギャップこそが、小団次ー黙阿弥の歌舞伎の面白さなのです。意図的に世話に崩していくことをしないと、小団次劇の面白さは出て来ません。活きの良い人間を描くことこそ、小団次の狙いです。そこを様式的に納めてしまったら、生きた人間を描いたことにならないじゃアありませんか。残念ながら、明治以降の「御所五郎蔵」はそんな感じになってしまいました。吉之助はそこに明治維新が歌舞伎にもたらした 伝統の断絶の大きさを思うのです。

(R1・6・3)

○令和元年5月歌舞伎座:「御所五郎蔵」・その3

時系列を整理すると、「御所五郎蔵」初演が元治元年(1864)2月、小団次が 亡くなったのが慶応2年(1866)5月、王政復古の大号令が慶応3年(1867)12月のことでした。小団次ー黙阿弥の歌舞伎の流れがぶった切られて続かなかった背景には、明治維新を境にした世相の激変が明らかに関係しています。これは明治維新が世間のみならず・歌舞伎にもたらした衝撃が想像以上に大きかったことを示すものです。

同じように日本人の感性に衝撃を引き起こした由々しき事態と云えば、近いところでは昭和20年8月15日の太平洋戦争敗戦があります。戦後処理や戦犯裁判など、どのような過程で日本が泥沼の戦争にはまりこんで敗戦に至ったのかは様々な議論・批判がされたと思いますが、それは大抵直近10年だか20年のところでなされました。歴史的な視点からすれば、もっとはるか昔の明治の日清・日露戦争辺りにも根本要因が潜んでいそうですが、そういうことはほとんど論議されませんでした。議論の仕様がなかったとも云えます。

歌舞伎にとっての明治維新も、まあそんなところです。当時は「天保人」という言葉が侮蔑的に使われた時代でした。開化開化で、江戸のすべてのものが議論抜きで何でも悪いとされました。演劇改良運動で、旧態依然とした歌舞伎の権化として真っ先に槍玉に挙げられたのが、黙阿弥でした。はっきり云えば、それは小団次ー黙阿弥の歌舞伎のことで した。荒事の初代団十郎や近松や出雲など伝統歌舞伎が槍玉に挙げられたわけではなく、直近の小団次の歌舞伎が江戸の旧弊の象徴として否定されたのです。

黙阿弥はなおも歌舞伎に踏みとどまり、苦渋を舐めつつも、遂に名誉回復の機会を得ることが出来たのは幸いなことでした。しかし、 維新前に亡くなった小団次には名誉回復は訪れませんでした。明治14年(1881)に新七から黙阿弥に号を改めた時、黙阿弥は「以来何事にも口を出さずにだまって居る心にて黙の字を用いたれど、又出勤する事もあらば元のもくあみとならんとの心なり」と自分の気持ちを書き残しています。「黙」の字には様々な思いが込められているでしょうが、そこに黙阿弥の小団次への思いが含まれていな かったはずがありません。晩年の黙阿弥は自身の快心作として「三人吉三」(安政7年初演)を挙げたそうですが、これは小団次との提携作でありました。

ですから明治維新によって小団次の歌舞伎の流れは一旦断ち切られた、これ以後も引き続いて上演された「三人吉三」にせよ「十六夜清心」にせよ、元の小団次ー黙阿弥の歌舞伎とはちょっと異なる感覚で処理されて来たのかも知れぬと云うことを考えてみなければならないのです。但し書きを付けますが、これは明治の歌舞伎を引き継いだ九代目団十郎・五代目菊五郎が先輩小団次を裏切ったということではなく、明治の世に在ってはそのような形でなければ小団次の歌舞伎を残すことは出来なかった、そう云う事情があったのかな、それほど明治維新が歌舞伎にもたらした衝撃は大きかった、そう云うことを吉之助は想像するのです。

明治の役者から見れば、「御所五郎蔵」などつい 20年か30年そこら前の芝居であるはずですが、それは彼らにとって精神的に最も遠い芝居になっていたのです。こうして芝居が写実(リアリティ)から遠のいてしまいました。大正期になってみれば、前章で引用した三宅周太郎が書いた通り、小団次の歌舞伎は「歌舞伎劇の幻想と、グロテスクな様式美とを以て作られた超現実的な物」であったのです。「御所五郎蔵」が時代世話だと云う認識は、そう云うところから出て来るのです。(この稿つづく)

(R1・6・1)

○令和元年5月歌舞伎座:「御所五郎蔵」・その2

例えば映画に背景音楽がなければ、どれだけドラマが詰まらないものに見えるか想像してみれば良いと思うのですが、小団次ー黙阿弥劇での下座音楽の多用も、結局、写実の芝居を如何に陰翳深く見せるかというところに掛かっているのです。音楽的表現それ自体は写実から遠のくものです。しかし、下座音楽が作り出す情緒に寄り掛って、役者の演技までが様式的になってしまっては元も子もありません。これはむしろその逆で、役者の演技が写実に向くことで、下座音楽が志向するベクトルとの対比を際立たせることによって、感情の彫りがより深くなり、人情の機微が描ける。小団次ー黙阿弥が目指したものは、そう云うことではないでしょうか。

通常黙阿弥の「曾我綉侠御所染」は時代世話であると認識されているようです。これにはもちろん理由がないわけではありません。本作は柳亭種彦の小説「浅間嶽面影草紙・前編・後編」(出版は文化6年〜文化9年)から取材したものですが、 これは種彦が元禄の絵入り狂言本「けいせい浅間嶽」(つまり歌舞伎にとって昔から馴染みの題材です)からアイデアを得て書いたものだそうですから、随分起源が古い御家騒動物なのです。 黙阿弥の芝居の筋は錯綜しているので説明しても仕方ないですが、これは六幕十二場の長い狂言で、たまに「時鳥殺し」の場面が出ることもありますが、現在ではもっぱら「御所五郎蔵」の件のみが見取りで上演されています。

五郎蔵と土右衛門が出合う五條坂仲之町と云うのは、実はこれは 種彦の原作と同じく場所は京都なのですが、黙阿弥は「筑波なれえを吹き返す」などとすっかり江戸の吉原のつもりで書いています。これは浅間家の後室百合の方という悪女が殿寵愛の妾時鳥を嬲り殺しにする「時鳥殺し」の筋(その後時鳥は怨霊と化し数々の怪異を引き起こし芝居全体の骨格を成す)を一番目(時代狂言)に見立て、「御所五郎蔵」の筋を二番目(世話狂言)に見立ているのです。したがって五條坂を江戸吉原に見立てることで、五郎蔵の件を世話に砕いているのです。この辺のセンスがとても大事なことで、五郎蔵の件は時代物の骨格を持っていても、中身は完全に世話なのです。京都での出来事だけれど、芝居は江戸吉原のことだと割り切って楽しむ。五郎蔵のカツラも車鬢などと云う古風なものを付けていても、この場はあくまで世話である。それでないと芝居のアクセントが付かないのではありませんか。

しかし、明治以降現在までの「御所五郎蔵」を見れば、これは明らかに時代世話として、つまり音楽美と様式美が入り混じった世話物として上演されて来たことは明らかです。三宅周太郎が六代目菊五郎の五郎蔵についてこんなことを書いています。

『「御所五郎蔵」の芝居の如きは、黙阿弥の前期の作に属する共通性の、歌舞伎劇の幻想と、グロテスクな様式美とを以て作られた超現実的な物である。さすがに(六代目)菊五郎もこの狂言では写実を加えない。あるいは彼自身の新解釈を加えては忽ち破綻を生じるくらいの、歌舞伎味の濃い作であるのを知っていると見える。それだけに彼は不承不承に型を辿るだけで、その役が生理的にも、技芸的においても自己の領分でないのが分かっていると見えて、熱もなければ、型を優秀な技術たらしめようともしない。ただ型を一通り繰り返しているだけである。ゆえに我々が観賞上から批判を下せば、菊五郎の御所五郎蔵くらい稚拙な物は珍しいとさえ云える。』(三宅周太郎・「演劇往来」〜「羽左衛門と菊五郎の世話物」・大正11年)

三宅周太郎が嫌味を交えてここまで役者をこき下ろすのも珍しいと思いますが、それは兎も角、吉之助には六代目菊五郎の気持ちが何となく分かる気がするのですがねえ。菊五郎は天性のセンスで、「御所五郎蔵」 で人間を描く為にホントは何が必要かちゃんと分かっていたに違いない。しかし、周囲が時代で演技しているなかで自分だけが写実に強引に押したら全体が分解してしまうことが明らかなので、自分の芝居を投げちゃった、そう云うことだと思います 。まあ役者としては、確かにしちゃいけないことではあるのですがね。(この稿つづく)

(R1・5・30)

○令和元年5月歌舞伎座:「御所五郎蔵」・その1

吉之助も四十数年歌舞伎を見て来て、「御所五郎蔵」を何度見たか・数えたことはないけれど・まあそれほど多いわけではないですが、しかし、それにしてもこの芝居を面白いと思ったことは一度もない気がしますねえ。何と云えば良いかな、もうちょっと面白い芝居に出来そうなのに、何だか様式美に寄り掛ってどうも具合が良くないねえ、「御所五郎蔵」ってのはこんな芝居なのかねえ・・みたいなことしか考えたことがない気がします。今回(令和元年5月歌舞伎座)の舞台も例外ではないのですが、いい機会なので、ちょっとこの芝居について考えてみたいと思うのです。

黙阿弥の「曾我綉侠御所染」(通称・御所五郎蔵)は元治元年(1864)2月江戸中村座の初演。初演の五郎蔵は名優・四代目小団次、土右衛門は三代目関三十郎でした。ちなみにこの時期は小団次と黙阿弥の提携時代のほとんど終わりに近い時期に当たります。小団次と黙阿弥との深い関係は、安政3年(1854)3月の「都鳥廓白浪」(忍ぶの惣太)に始まり、慶応2年(1866)3月小団次の 突然の死によって終わりを告げます。ところで小団次との関係から生みだされて、現在でも歌舞伎の人気レパートリーになっている作品は、「宇都谷峠」・「十六夜清心」・「三人吉三」など数多いのですが、小団次の芸風を 以後にその通り引き継いだ役者がおらず、明治以降にこれらの作品を引き継いだ五代目菊五郎、あるいはその後の六代目菊五郎・十五代目羽左衛門らの芸風が、良くも悪くも、小団次のそれとは微妙に異なるために、これらの作品は小団次が初演した時とはまったく違った印象で現在まで受け継がれて来た、したがって、現代の舞台から小団次時代の黙阿弥を想像すると若干の齟齬が生じると云うことを想像します。前述の通り、現代の「御所五郎蔵」は何だか様式美に寄り掛ってどうも具合が良くないと感じるのは、その辺に原因があるのではないかと思うのです。

例えば歌舞伎研究者からは、小団次との提携によって黙阿弥の芝居は竹本・清元などの下座音楽の多用、よそ事浄瑠璃・割り科白・七五調の科白など、音楽的・情緒的 な表現に傾斜し、江戸歌舞伎の写実劇の伝統を見失ってしまったと云うことがよく言われます。これは現行歌舞伎での「御所五郎蔵」の五條坂仲之町の舞台を見れば、その指摘もなるほどと思わなくもない。様式美( と云うことでしょうか)と、タラタラとした音楽的流れに頼り切ったダルい台詞廻し。まるで生きた人間が描かれている気がしません。

それにしても、ホントにこのようなダルい舞台が小団次ー黙阿弥の提携の行き着いた所なのでしょうか。吉之助には大いに疑問に思われるのです。「これ以後は色気なども薄く、なるたけ人情に通ぜざるように致すべし」という御達しをお役所から受けて、「これじゃあこの小団次を殺してしまうようなものだ」と言って憤死したほどの小団次が、江戸歌舞伎の写実の伝統を歪めたなんてことがあるのでしょうか。決してそんなはずはないと思います。(別稿「小団次の西洋」をご参照ください。)それならば小団次が初演した「御所五郎蔵」というのは、一体どんな感触であったのでしょうか、そんなこともちょっと考えてみたいと思うわけです。(この稿つづく)

(R1・5・29)

○令和元年5月歌舞伎座:「京鹿子娘道成寺」

菊之助が歌舞伎座で「娘道成寺」を踊るのはこれが初めてだそうです。果たして期待通り、素晴らしい踊りを見せてくれました。かつきりと折り目正しい踊りと云う印象には、どこか祖父・七代目梅幸に通じるところがあります。梅幸はふっくらした味わいがしましたが、菊之助の場合はもう少し理智的と云うか・怜悧な美しさがしますが、これもまた良しです。踊りの色の変わり目をきっちり見せています。だからついつい時を忘れて踊りに引き込まれて、次々と場面が展開していく流れが実に愉しいのです。こういう愉しい「娘道成寺」はずいぶん久しぶりだなと思いました。

吉之助は十代目三津五郎の「道成寺」の観劇随想のなかで、初代富十郎が創始した「道成寺」を立役のイメージで想像したいと云うことを書きました。真女形が踊る「娘道成寺」は、艶やかではあるが・嫋々とした方向に傾いて、凛としたところが見失われがちです。菊之助はこのところ立役に傾斜してはいますが、目下のところは女形と云うべきでしょうですから、これは三津五郎或いは十七代目勘三郎のような加役の白拍子花子とまったく違った印象になって当然です。菊之助の「道成寺」には女形らしい艶やかさが十二分にありますが、決して嫋々としていません。凛とした要素が理想的なバランスで立っています。祖父梅幸と同様、規範や伝統への信頼に裏付けされた折り目正しい芸と云う印象がします。

しかも今回の菊之助の白拍子花子に痛感することは、この点では梅幸よりも強くそれを感じるのですが、「道成寺」説話(安珍清姫)のストーリーが強く意識されていると云うことです。つまり鐘に対する強い思いと云うことです。もちろんこれは口伝としてあることで、どの踊り手であっても鐘に対する思いは必須のものですが、菊之助の場合は、これが踊りの流れの組み立てに特に強く作用していると感じます。このことは「道成寺」前半の金冠辺りであると(恐らくは意識的に)あまり強く出 して来ませんが、後半の「恋の手習」のクドキから次第に表に出始めて、鞨鼓の踊りではそれがメラメラ燃え上がるように表出される、そのような踊りのストーリー(設計)が意識されていると感じます。したがって今回の「道成寺」では前半がやや抑え気味に推移して、後半の「恋の手習」から次第に目が離せないほど 踊りの面白さが増して行きます。そこに「道成寺」説話のストーリーが脳裏に浮かび上がって来る気がするのです。だから最後に花子が蛇体になって鐘の上に上がると、「納得、これで腑に落ちた」という気分にさせられました。まったく真女形が踊る「道成寺」は、こうでなければならぬなあと思います。

(R1・5・28)

○令和元年5月前進座公演:「佐倉義民伝」・その3

前進座の芝居を見ていつも感心するのは、アンサンブルの良さです。前進座では主役だけが突出して見えることはありません。どの役も芝居が求めるサイズでそのような芝居が出来ています。すべての役者が同じ方向を向いているので、「義民伝」のような民衆劇では特にその良さを実感します。松竹歌舞伎を見慣れた方には、もしかしたらアッサリ風味で・もう少し濃い味付けが欲しいように見えるかも知れませんが、「歌舞伎らしさ」にドップリ浸かっていない演技が吉之助には新鮮に見えますねえ。台詞が七五のダラダラに陥らないし、台詞の末尾を長く伸ばして転がす役者もいません。これは写実を旨とする生世話では、大事なことなのです。

芳三郎の宗五郎はスッキリした風姿で、心の清く美しい人物像を素直に描き出せています。吉之助の記憶に残っている翫右衛門の宗五郎はもっと線が太かったし、演技に緩急を付けて感情の揺れを強く出しました。子別れの場面は素晴らしいものでした。その点では芳三郎はやや線が細い感じがしてアッサリ風味で、人によっては歌舞伎味がちょっと薄いと感じる方も居られるでしょう。 それは台詞・演技のほんの僅かな緩急の付け方(息の取り方)に弱いところがあるせいです。演技がトントンと定間で進むからです。(ほぼ同じことが国太郎の女房おさんについても云えそうです。) このため子別れで引き裂かれるアンビバレントな感情が胸にツーンと来るというところまでには至っていないのだけれど、代わりにこの人の宗五郎は殉教者のような無垢な清らかさがありますねえ。だから描きたいものは確かに伝わって来ます。こういう宗五郎もあって良いと思いますし、回を重ねて行けば子別れの悲痛さがもっと出て来るでしょう。翫右衛門の貴重な映像が遺っているのですから、それを見て研究してもらいたい ですね。大切の印旛沼湖畔の場で芳三郎と国太郎が旅芸人の二人連れで登場したのには、救われる思いがします。これは堀田の殿様の寝所に宗五郎夫婦の怨霊が現れて芝居が終わるよりも、ずっと後味が良い終わり方です。

(R1・5・26)

○令和元年5月前進座公演:「佐倉義民伝」・その2

文久元年の再演(「桜荘子後日文談」)のために黙阿弥が書き下ろした仏光寺祈念の場は、今では滅多に上演がされません。しかし、この場はとても興味深いものです。仏光寺住職光然は宗五郎一家の助命を祈って三七日(みなのか)の行を続けていましたが、駆けつけた百姓十作が一家の処刑の情景を詳しく語ります。これを聞いた光然は憤怒の余り数珠を切りお経を引き裂 いて、せめて彼らの遺骸を奪い取り自分の手で葬ろうと決死の覚悟で刑場へ向かいます。さらに次の場で光然は印旛沼に入水してしまいます。光然は宗五郎一家処刑の不当を強く叫び、荒事の要素も加わって観客 を怒りの感情で激しく揺さぶります。この時代にここまでのものがよく書けたものだと驚いてしまいます。

現代の我々からすると過激な内容に見えますが、当時のお上がこの芝居を上演差し止めに しなかったことは、とても大事なポイントです。何故かと云うのは、簡単です。お上はこの芝居を幕府を批判した・封建制度の在り方を糾弾したと見なさなかったからです。将軍が慈悲の心を以て宗五郎の死を賭した訴えを取り上げて、暴虐な領主の振る舞いを糺したことで、お上の慈悲と度量の大きさが芝居のなかで十分示されているからです。 悪いのは領主だけです。憐れみを以て慈悲を与えるのは、為政者が特に好むポーズなのです。これが当時の芝居が持つ世界観でした。

明治の世に入ると宗五郎は宗五郎は命を賭けて民を守り・身分制度の不当を訴えた人物として、自由民権運動のシンボルに祀り上げられて行きます。そのような要素は「義民伝」のなかに内在するもので、これを延長すれば、確かにこれは社会批判の方向へ向かうものです。しかし、江戸時代の庶民の感覚にはまだそれは 存在しないものでした。当時はまだ人権とか・四民平等なんて概念がなかったからです。だからここでは宗五郎の気持ちのピュアなところを芝居から読みたいと思います。そこに見える宗五郎の気持ちとは、「悪いことをせず・たたひたすら真面目に・誠実に生きている庶民が、平和に安穏に暮らせる世の中で在って欲しい、 強く願うことはただそれだけ」ということです。そして、民衆のささやかな願いを踏みにじる理不尽なものに対して宗五郎は憤りを発するのです。

今回(令和元年5月前進座公演)では、大切の印旛沼湖畔の場がエピローグとして良く出来ていました。これは宗五郎一家刑死の翌年春のことでしょうかね。宗五郎の願いが聞き届けられて年貢は軽減されました。人々は宗五郎に感謝を捧げ、志を受け継いで強く生きて行こうと誓い合い、ささやかな祭礼を宗五郎に捧げます。前場(仏光寺の場)で観客が感じた救いようの無さ、ムラムラと湧き上がる憤りが、穏やかで澄んだ感情に浄化されていく気分がしました。おかげで、静かな気分で劇場から出ることが出来ました。しかし、芝居のなかで宗五郎が提示した「これでいいのか」という疑問は観客の胸のどこかにしっかり残り、いつか大きな意味を持つことになるでしょう。宗五郎が生きた時代から恐らく三百年以上の歳月が経っているわけですが、現代の我々は宗五郎が望んだような世の中に出来ているのだろうか、そう云うことも考えて見なければならないことですね 。(この稿つづく)

(R1・5・24)

○令和元年5月前進座公演:「佐倉義民伝」・その1

瀬川如皐の「東山桜荘子(ひがしやまさくらそうし)」が四代目小団次によって初演され大当たりを取ったのは嘉永4年(1851)江戸中村座でのことでした。ただし「東山桜荘子」は惣五郎伝説をそのまま劇化したわけではなく、題名から分かる通り世界を東山に採 り・つまり室町時代に仮託した時代物で、如皐はこれを柳亭種彦の合巻「偐紫田舎源氏」をないまぜにしたお芝居に仕上げました。現行の印旛沼渡し・宗五内は如皐の筆によるものです 。さらに文久元年(1861)8月守田座で再演(外題は「桜荘子後日文談」)された時に、小団次の要望で黙阿弥によって、田舎源氏の筋を抜き仏光寺光然(こうぜん)和尚の祈りから入水を加えるなどの大改訂が施されました。また大切に佐倉宮祭礼の所作を加えました。これが現在の「佐倉義民伝」の原型になるものです。

重税にあえぐ農民の窮状を見かねて奔走し、最後は自らの命どころか家族の犠牲さえ厭わず将軍への直訴を敢行する義民・宗五郎は、前進座の演し物として長年練り上げられてきたものです。三階出身の役者たちが団結して出来た前進座に「義民伝」は良く似合います。幸い吉之助は昭和56年(1981)8月国立劇場での前進座公演で三代目翫右衛門の宗五郎を見ることが出来ました。(この時のおさんは六代目芳三郎でした。) 様式のなかにも鋭いリアルな感覚が胸をうつ翫右衛門の宗五郎は、今も吉之助の記憶に鮮やかに残っています。ただしこの時は門訴は出ましたが、印旛沼渡し・宗五内子別れ・直訴までの半通し上演で、仏光寺が出ませんでした。今回は三幕六場でほぼ完全に筋を通す形となっており、前進座でもこの形では約51年ぶりの上演になるそうです。

現行歌舞伎での「義民伝」上演は、ほぼ印旛沼渡し・宗五内子別れ・直訴の三場仕立てが通例です。もちろん芝居のエッセンスはこれで十分分かりますが、子別れが主体になると、将軍直訴のため江戸に向かおうとする宗五郎の行動を後ろへ引っ張るベクトルが異様に強く見えて来ます。だから大いに泣かせる芝居に出来るわけです(ここでの如皐の脚本は実によく書けています、切られ与三より数段良いですねえ)が、宗五郎が別れ の辛さを熱演し過ぎると、本心では直訴に行きたくないみたいに見えかねません。

それは一般的な歌舞伎の図式であると世話(人情)と対立するのが時代の論理(政治)ということになるわけですが、重の井子別れなら確かにそう読めますが、宗五内子別れではその読み方が取れないからです。子別れ(愛する妻子と別れたくない宗五郎の気持ち)は人情に違いないですが、飢えに苦しむ人たちを助けなければならない・そのためには我が身を犠牲にしてでも将軍直訴を結構せねばならないという宗五郎の気持ちはもっともっと深くて広い無償の愛なのですから、これこそ究極の世話だと云えそうです。だから、これは決して単純な世話と時代の対立構図で読めないのです。(これについては別稿「子別れの乖離感覚」で論じましたから、そちらをご覧ください。)

だから宗五郎の気持ちを直訴へ駆り立てる前向きのベクトルを観客に強く意識させるために、門訴の場を付けることは、とても役に立ちます。吉之助としては通例の上演形態(三場)にさらに門訴の場を加えて、少なくとも四場仕立てとしていただきたい。その方が宗五郎の心情が、ツーンと胸に突くようにはっきり見えて来ると思います。(この稿つづく)(R1・5・18)

○令和元年5月歌舞伎座:「勧進帳」・その3

もうひとつ気になるのは、これは今回(令和元年5月歌舞伎座)の海老蔵に限ったことではなく、近年の弁慶はみんなそうなのですが、勧進帳読み上げの弁慶の居所(立ち位置)がほとんど舞台中央であることです。これは舞台中央(松羽目の松の樹の根元辺り)を空けて、弁慶と富樫が等距離に立つのが正しいはずです。山伏問答の熱が次第に上がって行くなかで互いににじり寄り、ジリジリ中央に近づいて行くのが正しい動きだと思います。今回の海老蔵の弁慶の場合であると、富樫ばかり激してにじり寄り、弁慶はほとんど動かず・冷静にこれを受けているように見えて妙チクリンな感じがします。市川宗家としてここは正してもらいたい。

中央を空けて弁慶と富樫が等距離に立つべきことは、ドラマ的に弁慶と富樫に等分の重さを持つことで明らかだと思います。或いは舞台中央は神に捧げる神聖なポジションであり、ここを空白に保つことが日本古来の美学に通じるものだと考えても良いでしょう。これは昭和55年11月歌舞伎座での、二代目松緑の最後の弁慶の記憶(吉之助はこの舞台は生で見ました)を手元の映像で再確認してもそうなっています。

勧進帳読み上げ弁慶が中央寄りに居所するようになったのは、いつ頃のことか誰がどうしたか検証しても仕方ないことですが、恐らく平成に入ってからのことに違いありません。別稿「四代目猿之助の弁天小僧」で型の崩れが危惧される人気演目のひとつが「勧進帳」、もうひとつは黙阿弥の「弁天小僧」だと書きましたが、頻繁に上演されて「誰もが知ってるつもり」の演目が一番怖いのです。弁慶が次第に中央寄りの居所になっていくのは、「この芝居では俺(弁慶)が主役」だと誰もが思っていることの積み重なりから来るのです。確かに仕事として一番大変なのは弁慶だけれど、ドラマとしては義経・弁慶・富樫が等分の重さなのです。そういえば弁慶との兼ね合いもあるかも知れないが、今回の山伏問答時の義経(菊之助)の居所もちょっと中央に寄り過ぎたように思われますね。これも正して欲しい。

ところで役者海老蔵の武器が目力(めぢから)であることは、誰もがそう感じていると思います。前回(平成26年5月歌舞伎座)での弁慶はやたらいきり立って目力を乱用し過ぎでした。今回はこれをかなり抑えて、ここぞと云う時にカッと目を見開くように変えたことは、これは大きな進歩でした。これもここぞと云う時にやるから威力を増すわけです。吉之助の周囲のお客さんは弁慶がカッと目を見開くと「ヨオ待ってました」と云う感じでジワ来るみたいに唸ってました。「瘧(おこり)が落ちる」成田屋の目力の威力は絶大です。古の元禄歌舞伎の荒事の心が共有された思いがしました。延年の舞を終えて笈を背負って立ち上がる前にしっかり富樫に礼を執ったのも近頃感心なことでした。近年の弁慶はここがぞんざいな人が多いですね。そういうわけで、今回の「勧進帳」はまだまだ課題はあるけれども、来年の十三代目団十郎襲名の「勧進帳」に向けての布石として見るべきものはあったと思います。来年の舞台を期待したいですね。

(R1・5・15)

○令和元年5月歌舞伎座:「勧進帳」・その2

発声はだいぶ安定してきたとは書きましたが、勧進帳読み上げから山伏問答まではまだまだ不満が大きい。ここが本作で七代目団十郎が荒事の台詞術を誇示しようとした大事の箇所なのですから、心してもらいたいと思います。これは松緑の富樫にも云えることですが、台詞にリズム感とテンポ設計がありません。海老蔵も松緑も台詞の末尾を引き延ばす、しかもも変な抑揚が付く傾向があります。末尾を引き延ばすとそこで終息してしまって、対話がそこでぶつぶつ切れてしまいます。富樫は問いを投げかけて弁慶の答えを息を詰めて待つ、弁慶は足下に応えて富樫の反応を息を詰めてうかがう、ということはどういうことかと云えば、末尾を引き延ばさずリズムを断ち切って相手の台詞を待つ、身体のなかにリズム感を保持せねばならないはずです。相手が台詞を言う時に息を詰めていなければならないのです。(注:息を詰めるということは呼吸を止めるということではありません。別稿「息を詰むということ」を参照ください。)今回の舞台では、富樫も弁慶も台詞の末尾が伸びちゃってますから、緊迫した問答のやり取りになるはずがありません。

山伏問答については、問答半ばから熱気が急激に増して、「出で入る息は」、「阿吽の二字」で頂点に達する、それが台詞のテンポ設計に現れます。多くの弁慶・富樫役者が誤解していると思いますが、ここは次第に声を次第に大きくしていくのではありません。 次第にテンポを上げていくアッチェレランドのテンポ設計が必要なのです。(別稿「勧進帳は音楽劇である」を参照のこと。テンポをリードするのは、これは富樫の役割です。)ただし声を大きくしなくても、語気を強めることで、熱気を上げる・緊迫感を増すことは出来ます。それはリズムの打ち込みを意識的に深く取ることです。最近の誰の「勧進帳」の舞台でも山伏問答でこれが出来ているのをほとんど聞いたことがありません。海老蔵もどうも声の通りを良く聞かせることは声を大きくすることだと思っている風がありますが、これが分かれば荒事の「しゃべり」の解決法が自ずと見えて来るのではないでしょうかね。(この稿つづく)

(R1・5・12)

○令和元年5月歌舞伎座:「勧進帳」・その1

つい最近のことですが、或る方が「海老蔵が来年(2020年)団十郎を襲名すると聞いて、それなら歌舞伎でも見てみるかと切符を買おうとしたら、2月も3月も4月も海老蔵は歌舞伎座に出てないじゃないか、海老蔵はどこに出てるのか」と言うのです。座組みはかなり以前に決まるもの ですから、襲名が発表されてもいきなり顔ぶれ・演目を変えるわけに行きませんが、それにしても どうもこのところ観客が求めるものと歌舞伎座で掛かるものとの間にズレが生じているように思われます。これは海老蔵が出ないことだけを言うのではなく、全体的に顔ぶれに厚みがなく、見物がこれは見逃せないとワクワクする演目が少ないようです。そのせいかこのところの歌舞伎座は空席が結構目立ちます。ここ三か月を見るとオリンピック・イヤーの団十郎襲名披露に向けて歌舞伎が 着実に盛り上がっている雰囲気に見えないことは確かです。そう思って今月(5月)団菊祭の演目を見ると、昼の部の「勧進帳」はもちろん成田屋にとって最重要の演目に違いないが、これは来年の襲名興行で絶対やるものだし、吉之助としては「勧進帳」よりは今見るならば海老蔵の将来の気構えを占う演目が見たかった。(吉之助の希望は、海老蔵が得意にするとは云えない義太夫狂言でしたが。)一方、夜の部はその他大勢で海老蔵がどこにいるのか分からない。せめて菊之助の歌舞伎座での初の「娘道成寺」に海老蔵が押し戻しで付き合うくらいのセールスポイントを付けても良いのではないか。梨園にどういう政治力学が働いているのか知りませんが、歌舞伎の人気回復に向けて一致団結してもらいたいものです 。

そこで海老蔵の「勧進帳」のことですが、前回(平成26年5月)歌舞伎座での「十二代目団十郎一年祭」の舞台は当時の海老蔵の精神状況が察せられる少々危なっかしい弁慶で ありました 。あれから約5年の歳月が経ちました。その間にも海老蔵の身辺には更なる試練が襲ってきて、舞台を見た感じでは海老蔵は未だ安定した芸境を見出せていないのが現状です。その危なっかしさ・未完の大器の粗削りが海老蔵の魅力だということも云えますが、四十過ぎればそう悠長なことも云っていられません。そこで現在の海老蔵に求められるのは、これまでに演じた役・特に古典を練り上げ確実に自分のものに仕上げること だろうと思います。本年1月演舞場での「俊寛」を見れば、海老蔵の覚悟も決まったたことは察せられます。先ほど「勧進帳」なら来年見られると書いたけれども、今「勧進帳」を見るならば今しか見れない、未来の団十郎への ポジティヴな展望が見える弁慶を見たいと云うことで、今回は歌舞伎座に行った次第です。

この数年の海老蔵の大きな課題が発声にあるのは、衆目の一致するところだと思います。台詞が明瞭でない、声が客席によく通らないと云うような点です。今回の弁慶も能掛かりを志向しているのか謡う感じが強いように思いますが、これは恐らく声の通りを良く聞かせるため の彼なりの工夫なのでしょう。確かに場面によって声が通ったり通らなかったりするようなことはなく、前回(平成26年5月歌舞伎座)よりもずっと安定して聞こえました。まだ発展途上の段階にあるにしても、荒々しさがアンバランスに聞こえた前回よりも、ずっと落ち着いた古典的な印象の弁慶に見えたことは進歩であると、まずは言っておきたいと思います。危なっかしい印象の弁慶ではなかったところに、海老蔵の覚悟の程も見えました。

それを認めたうえで今後の課題を挙げたいですが、「勧進帳」は能取り物(松羽目物)であるから謡う感じの台詞廻しもまああり得ることかも知れません(そういう感じの先輩もいらっしゃいます)が、この弁慶の台詞廻しで他の歌舞伎十八番、助六や鎌倉権五郎も行くつもりなのかねと聞きたいですねえ。「勧進帳」のことだけ考えていてはいけないと思います。荒事の台詞術は、ツラツラと言葉をまくし立てて行く「しゃべり」の芸なのです。能取り物ならばどうして七代目団十郎はこの狂言の題名を「安宅」にしなかったのか、どうして題名が「勧進帳」なのかと云うことも考えて欲しいと思います。それは弁慶の勧進帳読み上げこそ、元禄歌舞伎の「暫」の大福帳読み上げのツラネの伝統を引き継ぐ「しゃべり」の芸を見せる場面、これが芝居の眼目だと云うことを示しているのです。だからもう一度申し上げると、弁慶だけのことを考えるなら謡う感じの台詞廻しで行っても結構、しかし、それでは荒事の総本寺・市川団十郎の台詞廻しにはなりません。現在はまだ声の通りを気にしているようですが、今後はもっと一音一音を明瞭に発声する訓練を考えてもらいたいものです。(この稿つづく)

(R1・5・10)

○平成31年4月歌舞伎座:「源平布引滝〜実盛物語」・その4

有名な「物語」に先立つ「某もとは源氏の家臣なれど、ゆえあって平家に随い・・・」は、実盛の負い目を示すものですから、この台詞は低く抑えて、しかし暗過ぎないように、気品を以て言わねばなりません。「さてはその方達が娘よな、不憫なことをいたしたり」も同様で、そこに「済まないことをしてしまった・・」と云う実盛の悔恨と負い目から来る苦渋(それはあの場面では仕方がなかったのだ)が漂わねばならぬわけで、これも低く抑えて出るべき台詞です。

実盛が琵琶湖船上で小万の腕を切り落とした経緯を回想する物語も、丸本には「涙交じりの物語」とあります。それは実盛の「物語」を陰惨に暗く語れば良いと云うことでは ありません。時代物として華やかさは必要です。しかし、決して華やかさ一方ではないのです。床の三味線が作り出す派手なリズムは、軽快で心地良く聞こえるかも知れませんが、それはここでは強制された心地良さです。これは本作の大事な点ですが、実盛が「あの腕は俺が切り落としたものだ」と気が付いても、知らぬ振りしてひた隠しにしていれば、実盛は二十八年後に太郎吉に殺されなくて済むわけです。ならば黙っていればよいのに、誰に指摘されたわけでもないのに、どうして実盛は真相をすべて物語ってしまうのでしょうか。結局、それは内面から強制されたように実盛の口から出てしまうのです。それは実盛の負い目が為せるものです。それは「またしても」実盛にそのことを思い出させます。だから実盛の「物語」の見掛けの華やかさと、彼がそこで語ることの陰惨さとの間には、大きなギャップ(乖離)がある。そこ を気が付かせて欲しいわけです。

仁左衛門の実盛は、これらを高調子に歌うように語っています。確かに華やかかつ爽やかですが、そこに実盛の負い目を暗示するものが聞こえて来ません。贅沢な不満のようですけれど、仁左衛門の「物語」の高調子、滑らかさ・スマートさが、このギャップ(乖離)を感じ取りにくくさせています。義太夫のトーンとしては高調子に過ぎるのです。巷間あまり指摘されないようですが、これは仁左衛門の丸本時代物の役々に共通する弱点だと思いますねえ。この為に、例えば仁左衛門の一條大蔵卿は、カッコ良過ぎて「お前たちには分からないだろうが、実は俺には考えがあるのだよ」という感じに見えて、作り阿呆を装って平家横暴の世に背を向けることの悲哀が見えて来ない。大蔵卿の負い目を気付かせてくれない不満があります。これは実盛の不満とまったく同じです。仁左衛門の「物語」は、台詞を低調子に出し言葉を噛み砕いて出すことを心掛ければ、これで印象がずいぶん変わって来ると思います。ホンのちょっとの違いです。でもホンのちょっと変えただけで素晴らしい実盛に出来るのです。

他の役に触れませんでしたが、歌六の瀬尾は最初登場した時には重量感に不足するように感じましたが、全体としては台詞に手強さがあって手堅い出来でした。再登場して娘小万の遺骸を蹴飛ばす場面では台詞に涙を含ませ過ぎでここは抑えた方が良いけれども、それにしてもこのところの歌六は丸本物で得難い位置を担っていますね。結局、瀬尾にも負い目があったわけです。

(R1・5・8)

○平成31年4月歌舞伎座:「源平布引滝〜実盛物語」・その3

杉山其日庵の「浄瑠璃素人講釈」にある挿話ですが、三代目越路太夫が「実盛物語」(文楽では「九郎助住家の段」と云います)を勤めることになり、師匠に聞いてもらおうと摂津大掾の元を訪ねたところ、大掾が怒ってこう言ったというのです。「なぜもっと早く来ぬのじゃ。この段は今云うて、今語れるような(易しい)ものじゃないわい。今はそのまま遣っときなはれ。役が済んだら、何時でも聞くわい。」 このため越路太夫はこの段を大掾に教えてもらう機会を逃がしてしまい、「私はえらい不調法をいたしました」と其日庵に嘆息するのです。

それではこの段のどこが難しいのかということです。実盛を爽やかに面白く語るのであれば、それほど難しくはないでしょう。しかし、実盛の晴れやかさのなかに潜む負い目、彼が向き合いたくなかった「またしても」と云うものを描き出そうとすれば、それは決して生易しいものではないのです。人は生きている限り、なにがしかの柵(しがらみ)に縛られ、そこから決して逃れることは出来ません。(これは現代においても、そうです。)そのような柵のなかでも、人は潔く覚悟を決めることができる。実盛が教えてくれるものは、そういうことです。後世の武士たちが「あの実盛のように死にたいものだ」とした理想の死に潜む、もののあはれを描き出さねばなりません。

そこで今回(平成31年4月歌舞伎座)での仁左衛門の実盛のことですが、颯爽とした生締めの風情において、仁左衛門の右に出る役者はいません。そのことを認めた上で憎まれ口を書きますが、葵御前が「げにその時にこの若が、恩を思ふて討たすまい」と言いますが、28年後にホントにそうなっちゃいそうな実盛なのです。こんな良い人は討っちゃイカンんよと観客が思う実盛なのです。実盛は晴れやかな恰好良さを見せる 生締めだから、役者の華を見せればそれで良いんだと云う感じに見える実盛なのです。吉之助にはそこが引っ掛かりますねえ。ちょっとスマート過ぎるのじゃないの。

前月(3月)の「盛綱陣屋」では、仁左衛門は盛綱の論理にこだわり過ぎて演技が説明的に陥っていました。心情において行き詰まった論理を一気に捨て去り「褒めてやれ」でパッと扇を掲げるならば、すべて帳消しに出来ます。歌舞伎では良い意味において役者の華がすべてを許すという場合が確かにあるでしょう。しかし、ここでまったく逆のことを書くように聞こえるかも知れませんが、「実盛物語」の場合には、実盛の晴れやかさは もちろん必要ですが、それだけではまだまだ不足なのです。 幕切れの花道の馬上でパッと扇を掲げれば、それで良いわけではないのです。なぜならば「実盛物語」は、実盛の葛藤(負い目)を匂わせるだけで、はっきり描いておらぬからです。 そこが本作の弱いところかも知れませんが、それは当時の民衆が「平家物語・篠原合戦」の挿話を承知していることを前提に芝居が作られているからです。観客がこのことを 知っていれば、「若君ともろともに信濃の国諏訪へ立越え、成人して義兵を挙げよ。その時実盛討手を乞受け、故郷へ帰る錦の袖ひるがへして討死せん」という実盛の台詞で、「 ああなるほどそういうことか」と「実盛物語」の論理構造がピーンと通るのです。だから舞台前半において、作者が匂わせるだけ に済ませた箇所を、現代の上演ではしっかり描き出さねばそこは通じません。有名な実盛の「物語」は、そのような大事の場面なのです。(この稿つづく)

(R1・5・6)

○平成31年4月歌舞伎座:「源平布引滝〜実盛物語」・その2

現在の自分は本来在るべき自分を裏切っていると云う実盛の負い目が、「源平布引滝」でどのような形で現れるでしょうか。それは有名な実盛の「物語」で現れます。(別稿「実盛物語における反復の構造」を参照ください。)これについてはジャック・ラカンがセミネールで語っていること も参考になります。ラカンの難しい用語なんて無視して、次の文章を詩のようにお読みください。ラカンは詩のように読むのが一番良いのです。

『・・時とともに、わたしはそのことについてもう少し語れることが分かりました。そして、私の歩みを運んでいたものが、わたしはそのことについて何も知りたくない(je n'en vuex rien savoir)の類いのことだと知りました。それは恐らく、時とともに、またしても(encore)わたしをここにいさせ、あなた方をもまた、ここにいさせているものです。わたしはいつもそれに驚かされます・・・またしても(encore)。』(ジャック・ラカン:「アンコール」・1972年11月21日のセミネール)

実盛の「物語」の反復構造、それは実盛が向き合いたくなかったもの(負い目)を思い起こさせる、またしても・・ということです。琵琶湖船上での実盛は、小万の腕を切りたくて切ったわけではありません。源氏の白旗を平家に奪われまいための、やむを得ない仕儀でした。しかし、実盛は心ならずも同じことを繰り返したことになります、またしても。「物語」に先立ち実盛は、このことを明確に吐露しています。この台詞はとても重いものです。

『某(それがし)もとは源氏の家臣なれど、ゆえあって平家に随い、清盛の禄を食むと言えども、旧恩は忘れず、今日の役目乞い請けたも、危うきを救わんため』

その負い目が時が移っても、またしても実盛をこの場にいさせ「物語」を語らさせ、舞台上の葵御前・九郎助一家をも(そして芝居を見る観客をも)、ここにいさせているものです。しかも、反復はこのままでは終わりません。後半、葵御前が赤子(後の木曽義仲)を産み、太郎吉のために瀬尾が死ぬ意外な展開を見せて、ヤレこれで目出度く芝居が終わるかと思ったところで、太郎吉が「サアこれからおれは侍。侍なれば母様の敵、実盛やらぬ」と詰め寄ります。それはまたしても実盛を追い駆けて来るのです。

もしこの場で実盛が何も言わずに立ち去り、この28年後・寿永2年、加賀国・篠原の地で手塚太郎(後の太郎吉)に討たれるのであれば、ここで実盛は「またしても 」自分が見たくなかった負い目の恐ろしさを否が応でも思い知ることになるでしょう。しかし、実盛はそうはさせなかったのです。

『ホホあっぱれ。さりながら四十に近き某が、稚き汝に討たれなば情と知れて手柄になるまい。若君ともろともに信濃の国諏訪へ立越え、成人して義兵を挙げよ。その時実盛討手を乞受け、故郷へ帰る錦の袖ひるがへして討死せん。まづそれまではさらばさらば。』

この台詞によって実盛は自分の意志で28年後の死を指定します。もう因果や負い目に追い回されて死ぬのではない。実盛は主体的に自らの死を選び取るのです。だからこれはもはや「またしても」ではない。それを吹き飛ばしたのは実盛自身です。幕切れの実盛の晴れやかさ・爽やかさは、そこから来ます。(この稿つづく)

(R1・5・3)

○平成31年4月歌舞伎座:「源平布引滝〜実盛物語」・その1

平治元年の平治の乱で源義朝が平清盛に敗れ、もともと源氏方に付いていた関東の多くの有力武士たちは「いとま給わり」・つまり契約解除される形となって所領に戻り、その後 長く平家の勢力下で禄を食まざるを得ませんでした。しかし、21年後の治承元年、義朝の遺児・長男である頼朝が平家討伐に決起しました。この時、関東武士のなかでは源氏方に付く者が続出しました。当時の武士には江戸期のように主従関係に絶対的な重きを置く考え方はまだ強くなかったので、勢いが強い方に付くのは当たり前のことでした。

「平家物語・巻7・篠原合戦」に拠れば、木曾義仲(源義仲)との合戦の直前、斎藤別当実盛は仲間を呼び集めました。彼らはすべてかつて平治の乱では源氏方に付いて今は平家の禄を食む仲間同士で した。実盛は仲間と酒を酌み交わしながら、こんなことを言い出します。「このところの情勢を見れば、源氏の勢いはますます盛んで、平家は敗色濃厚だ、ここは源氏である木曽殿に付こうではないか。」 実はこれは実盛が仲間の覚悟を試す為のものでした。翌日、俣野五郎景久が実盛にこう返事をしました。『さすがわれわれは、東国では人に知られて、名ある者でこそあれ、吉について、彼方(あたな)へ参り此方(こなた)へ参らんことは見苦しかるべき。(中略)景久に於いては、今度平家の御方で、討ち死せんと思ひ切って候ぞ』

これを聞いて実盛も本心を打ち明け、実は自分も同じ覚悟であると伝えました。この場に居合わせた二十数名は後の加賀国・篠原の戦いで全員討ち死にすることになります。「今度北国にて一所に死にけること無慙(むざん)なれ」と「平家物語」は伝えています。ちなみに上記逸話の俣野五郎景久は、歌舞伎の「石切梶原」に登場するあの俣野です。芝居での俣野は梶原平三をあざ笑 って思慮が足りない粗忽者に描かれていますが、史実の俣野はそうではなくて、「名を惜しむ」ことを知る立派な武士なのです。この頃から「名を惜しむ」ことが武士の理想の振る舞いだという気風が生まれ ています。

篠原合戦で戦死した武士たちの気持ちのなかに、源氏に恩義がありながらも・その後心ならずも平家の禄を食まざるを得なかったことの不本意さと云うか負い目が感じられます。ただし本来はこれをあまり強く読むべきではないと思いますが、江戸期の「実盛物語」を読む場合にはこの視点が絶対に必要になります。さらに実盛にはもうひとつ個人的な事情がありま した。実は義仲の父義賢が同じ源氏の甥義平(頼朝の兄)に殺された時(久寿2年)に、まだ2歳であった幼い義仲をかくまって、木曾の中原兼遠(義仲の養父となる)に送り届けたのが実盛 であったのです。だから実盛の場合、源氏に心を寄せる気持ちが人一倍強いわけです。しかし、現在の実盛は理由はどうあれ平家の家来ですから、その場その場の風向き次第で強い方に付くような見苦しい様は名のある武士として見せられません。そこに実盛の引き裂かれた状況がありました。(別稿「実盛の運命」を参照ください。)

このように江戸期の「源平布引滝」の主人公斎藤実盛には、現在の自分は本来在るべき自分(アイデンティティ)を裏切っていると云う負い目の気持ちが非常に強いわけです。実盛の心は源氏方にありました が、平家に従属せざるを得なかったのは、生き抜くために仕方がないことでした。だから ここでの実盛の心情は、「今現在の自分は本来の在るべき自分を裏切っている、今の自分がやっていることは本当に自分が望んでいることではない」と云うことになります。これは「鬼一法眼三略巻」の一條大蔵卿も同様です。(別稿「二代目吉右衛門の大蔵卿」を参照ください。)とてもかぶき的な心情なのです。(この稿つづく)

(R1・5・1)