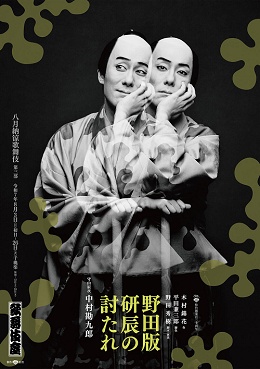

雑談:歌舞伎新作が「古典」になると云うこと

1)歌舞伎新作が「古典」になると云うこと

別稿(「野田版・研辰」・20年振りの再演)のなかで・歌舞伎新作が「古典」になると云うことについて少し触れましたが、文章全体の流れの関係で・この点に深入りが出来なかったので、改めて「雑談」として・その辺を逍遥してみたいと思うのです。

「現時点(令和7年8月)においては「野田版・研辰」よりも「ヤマトタケル」の方が初演の呪縛からいくらか「吹っ切れた」印象がする」と書きました。これは吉之助が「野田版・研辰」がまだ古典化への道程に至っていないと考えていると云うことではありません。「古典化」については作品にそれぞれ固有の歩みがあるものですから、そのこと自体が作品や舞台の出来に関わるわけではない。「野田版・研辰」の脚本の完成度については吉之助は高く評価しています。これについては井上ひさしが野田秀樹について評した文章を引用するのが最も適当です。

『諸芸術においては、作家の思想は魂の底で暴れ狂っているなにものかであって、それに名付けたり、それを言葉にするような代物ではありません。その暴れ狂っているもなにものかを表現可能なものにするために、作家は技巧という回線を敷き、その回線を通じて、そのなにものかを自分の外へ採り出すのです。(中略)わたしには「現在という時間・空間に、どのような形で住み込むのが、もっともよいのか」という切ない想いが彼の魂の底で暴れ狂っているようにおもわれます。さまざまな時・空間を繋げて結び合わせ、作家自身がその時・空間を生きながら、現在という時・空間にどう住み込むのがよいかを、野田さんは必死に探し求めているようです。そのさまざまな時・空間(これを「可能世界」と言い換えましょう)を、舞台の上に現前させるために、野田さんは 「見立て」「吹き寄せ」「名乗り」を多用するのです。』(井上ひさし:「野田秀樹の三大技法」・「野獣降臨」新潮文庫版の解説)

野田秀樹が現代の戯作者(劇作家ではなく戯作者・これは最大の誉め言葉のつもりなんですがね)として巧いなアと感心するのは、歌舞伎新作に純然たるオリジナル作品を持ってくるのではなく、木村錦花原作の「研辰」を下敷きに「見立てて」・野田独自のキャラクターを創造し、世界を「忠臣蔵」に綯い交ぜして「名乗って」・原作の主題をより明確にして見せたと云うようなことです。しかし、野田も現代に生きる作家ですから、この芝居を上演するとなると野田MAPのセンスで処理する方がやはり感覚的にピッタリ来る(つまり「今日的」に感じられる)わけです。そうすると「何もそれをわざわざ時代遅れの歌舞伎のセンスで処理する必要はない」という結論になりかねない。「野田版・研辰」も野田MAPでやればいいじゃないかと云うことになるかも知れません。

敢えてそこを、テンポが異なるとか・センスが古臭いとか言われるのも厭わず、歌舞伎で押し通すことは、最初の内(「野田版・研辰」は平成13年・2001・の初演)は確かに新鮮なギャップを生み出しました。しかし、繰り返して上演することになると、新鮮さもだんだん薄れて来ます。その時、「野田版・研辰」はそれでも歌舞伎で演じるべき作品であると主張する独自の「カラー」(野田MAPでは出せないもの)を持たねばなりません。それが「古典化する」と云うことなのです。現時点(令和7年8月)に於いては、そこはまだ吹っ切れていない印象でしたね。

別稿で書いた通り、これは意図して古典化を為せるものではなく、古典化とは、後ろを振り返った時に結果として見えて来るものです。そこに至る道程は作品によって様々です。幸い歌舞伎は長い歳月のなかで様々なスタイルを試して、レパートリーに取り込んで来ました。だから歌舞伎は意外と懐が深い、なかなかしたたかな演劇なのです。どんな方向からアプローチしても、歌舞伎は柔軟にこれに対応することが出来ます。だから新作歌舞伎が古典化すると云うことは、長い歳月を掛けて歌舞伎役者が(或いは歌舞伎と云うシステムが)「そうさせる」ものなのですね。(この稿つづく)

(R7・9・6)

2)なるべきものは・そのようになる

故十八代目勘三郎が襲名披露(平成17年6月歌舞伎座)で「野田版・研辰」を再演した時、勘三郎は「敢えて初演と同じ配役と同じ脚本で押し通す」と語り・その通りを実行しました。吉之助はその時の観劇随想に、

『勘三郎には・自分が生きているうちに「研辰」を古典にしようなどと思わないで欲しいものです。そんなことは歴史が決めるに任せればよろしいことです。生きているうちはせいぜい生(なま)することだと思います。』(山本吉之助:「歌舞伎の生(なま)感覚」)

と書きました。あの時は勘三郎がこんなに早く亡くなるとは夢にも思いませんでした。しかし、もし勘三郎が今も存命であれば、「野田版・研辰」をあと一回は再演していたでしょう。その時にも、さすがに同じ配役は無理でも、脚本は初演とまったく同じままで押し通したでしょうね。勘三郎は「野田版・研辰」を自分の手で「古典」にしたかったと思います。多分「夏祭」・「三人吉三」・「法界坊」も串田和美版でしかやらず、これを自分の「型」にしようとしたと思います。

これらを自らの業績として「古典」にしたい勘三郎の気持ちを痛いほど理解はするけれど、当の本人がそんなことを考えちゃあイケませんねえ。九代目団十郎は「以後の「勧進帳」は自分のやり方を「型」として継承してもらいたい」なんてことは決して言わなかったと思います。それを規範とし「型」にしたのは九代目団十郎の芸の後継者達(七代目幸四郎・十五代目羽左衛門・六代目菊五郎など)でした。六代目菊五郎だって俺は「一本刀土俵入」や「暗闇の丑松」を古典にするんだなんて言わなかったと思います。それを「古典」とし「型」とするのは後世の者たちがその価値を認めるから・自然に「そのようになって行く」のです。誰が意図して・そのようにすると云うものではありません。ならないものは・決してそうならない。なるべきものは・当然そのようになるのです。そのことは歴史の判断に委ねる、これが古典化への正しい道程(プロセス)です。

今回(令和7年8月歌舞伎座)の・息子の勘九郎による「野田版・研辰」再演でも、捨て台詞的な箇所を今日風に変えてはいましたが、根本は初演と同じ脚本でした。これは古典化という線を見据えれば当然そうであるべきことで、こうして作品は歴史のなかに位置付けられ固定化していきます。「野田版・研辰」であれば、それは作品が初演された「平成13年(2001)」と云う時代の記憶に結び付いていく、あの頃の十八代目勘三郎のエネルギッシュかつ軽妙なイメージにも結び付いて行きます。だから「野田版・研辰」は古典化への道程を今やっと歩み出したばかりなのですね。(この稿つづく)

(R7・9・11)

3)恒星の煌めき

或る歌舞伎新作が初演以来好評で・何度か繰り返し上演されるうちに定番演目(レパートリー)になる、こうして新作は「古典」になって行くと云う考え方も確かにあると思います。しかし、歌舞伎は伝承芸能なのですから、これにもうひとつの意味を加えて考えてみたいものです。例えばこれは郡司正勝先生の歌舞伎の「型」についての言ですが、

「皮肉を言うと、天才だけだったら残らないんです。天才をなぞって、これが菊五郎の型でございますと。そうすると自分は何だか菊五郎と同じことをやっているような錯覚を起こす。六代目はこうやりましたと。これが金科玉条になる。だから伝承というものは高度な天才では伝承できない。それは通り過ぎていった箒星みたいなものだよね。」(郡司正勝インタビュー:「刪定集と郡司学」:「歌舞伎〜研究と批評・第11号」)

歌舞伎の型を「通り過ぎていった箒星」とは言い得て妙ではありませんか。或る型(何でも良い)を役者が演じると、はるか過去に・その型を創出した役者と、その型を踏襲してきた代々の役者たちの思いが現在へ向けて箒星の光跡のように線を引いて繋がっているのが感じられる、その煌めきはいつまでも心に残る、伝承芸能に於ける「型」とはそのようなものかも知れませんね。

箒星の光跡はやがて消えてしまうものですが、作品としての「古典」は形あるものとして脚本が残ります。しかし、はるか過去に・その作品を初演した役者と、その作品を踏襲してきた代々の役者たちの思い出が積み重なって、その作品はやがて「古典」と呼ばれることになる、現在この作品を演じる役者たちの思いもやがてこの系譜の上に連なることになるでしょう。歌舞伎が伝承芸能であるならば、「古典」に対してこのような意味を持たせなければならないと思います。「型」が箒星であるならば、「古典」は言わば恒星でありましょうか。「忠臣蔵」のような古典ならば、それはまさに銀河の恒星の集まりみたいなものです。(この稿つづく)

(R7・9・14)

4)決して変わらないもの・変えてはいけないもの

昨年(平成6年2月新橋演舞場)の団子初役による「ヤマトタケル」は、演技はまだ硬い蕾ではあったけれど、はるか何億光年彼方に煌めく星を仰ぎ見るが如き感覚が見えました。それは「じいじ」の芸に少しでも近づきたいという団子のひたむきな思いです。その純な思いが作品を古典化させるのです。

作品としての「ヤマトタケル」を「古典」と呼ぶのはまだ尚早ではあろうけれど、団子の舞台は初演の昭和61年(1986)当時の三代目猿之助歌舞伎の熱気を生き生きと思い出させて、「ヤマトタケル」は確かに古典化への第1段階をクリアしたと感じました。付け加えますが、これは主演の団子ばかりのことではなく、舞台に参画したすべての者たちの純な思いがそうさせたと云うことなのです。このために初演から38年という歳月が必要であったと云うことです。四代目猿之助による「ヤマトタケル」もこの古典化のために必要な道程(プロセス)でした。三代目猿之助(二代目猿翁)は既にこの世にいません。このように作品の古典化についてはいろんな要素が複合的に絡み合うもので、その道程は一概に云えません。

このこと巷間ほとんど論じられていないと感じますが、「ヤマトタケル」の古典化については、長沢勝俊作曲の舞台音楽がとても大きな役割を果たしていることを本稿で指摘しておきます。三代目猿之助は梅原猛に対し、

「歌舞伎の所作と、シェークスピアの台詞と、ワーグナーのロマン性が全部在るようなドラマが欲しい」

と云う注文を突き付けたそうです。(対談「ヤマトタケルを語る」での梅原発言〜「演劇界」昭和61年1月号) 「ワーグナーのロマン性」とは「ワーグナーの音楽性」と言い換えても良いです。このエピソードは「ヤマトタケル」が脚本(梅原猛)・音楽(長沢勝俊)・演出(三代目猿之助)が三位一体を成すもので、これらのうちどれが欠けても・古典としての「ヤマトタケル」の構造が崩れると云うことを示しています。長沢の舞台音楽は「ヤマトタケル」のドラマのうえでそれほどの貢献をしています。脚本も音楽も演出も、初演の昭和61年(1986)という「時代」の記憶と強く結び付くものですが、このことを最も強く・直截的に現代の観客の感性に訴えるのが音楽の要素です。

「古典」に於いては「決して変わらないもの・変えてはいけないもの」という基準が存在します。例えば、これは現代のオペラの解釈主義の風潮のなかで奇天烈極まりない演出を見せられても、そこに変わらずワーグナーの音楽があるから耐えられる、そこに「決して変わらないもの」があると感じるから、ワーグナーの楽劇は「古典」として厳然として立つと云うことです。

同じようなことを歌舞伎で考えてみるならば、歌舞伎は人形浄瑠璃から義太夫を抜き取って地狂言に置き換えてしまえば、それが可能であるならば・それが一番良かったはずです。ところが歌舞伎はそれが出来なかったのですね。義太夫を芯に据えた「義太夫狂言」というジャンルを作らざるを得なかった。同じように「ヤマトタケル」の古典化についても、長沢の舞台音楽を抜きでそれが成ることはあり得ません。(この稿つづく)

(R7・9・16)

5)「野田版・研辰」古典化の可能性

歌舞伎新作が「古典」となるとは、作品が時間を掛けて美味しい干物になっていくようなものです。生(なま)ものの新鮮さは失われますが、水分や脂気がすっかり抜けて、日光と時間に曝されてたんぱく質は熟成し旨味を増して、別種のものに変質します。それは初演当時の味わいと同じようでありながら、どこかちょっと違った味わいになって来ます。歌舞伎はこのようにして長い歳月のなかで様々な異なるスタイルの演劇を自らの領分へ取り込んで来ました。

「野田版・研辰」も上演を重ねるなかでやがて「古典」となっていくでしょうが、道程(プロセス)は始まったばかりです。「現時点(令和7年8月)においては「野田版・研辰」よりも「ヤマトタケル」の方が初演の呪縛からいくらか「吹っ切れた」印象がする」と書きましたが、作品によってその道程は異なります。「野田版・研辰」は「ヤマトタケル」より初演が20年遅いわけですし、音楽が作品の根幹にあるわけでもない。元気な頃の十八代目勘三郎のイメージも依然として根強い。これらの記憶が薄れてきた暁に「野田版・研辰」古典化が本格的に動き出すことになるでしょう。そのためにはまだいくらかの歳月が必要です。更なる世代替わりも必要になって来ます。

これは余談として書きますが、恐らく「野田版・研辰」が古典化するのに大事な要件は、そのテンポ感覚(台詞のスピード感・演技のスピード感)であるかも知れませんねえ。スピード感が現代演劇としての野田演劇のスタイルであることは承知しています。初演者である十八代目勘三郎が演じた時はそれが新鮮な驚きをもたらしたわけですが、「野田版・研辰」は古典化の過程で、その「疾走感覚」を保持しつつ・物理的な速度を落として・「かぶき」のスタイルとの折り合いを見出す、そのようなことになるかなと思っています。今よりもオットリした感触になるかも知れませんが、右に左にチョコマカ動いて始終落ち着かない感覚をどこかに残すと云うことです。そうすれば「野田版・研辰」もアイデンティティーの発露としての「かぶき的心情」のドラマに出来ると思うのですがねえ。いずれにせよ吉之助の想像に過ぎませんけどね。

(R7・9・17)