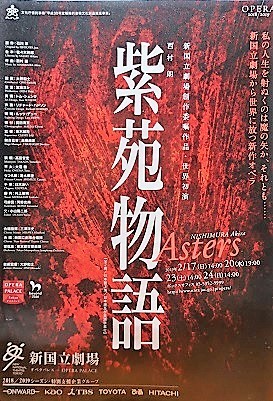

意欲的な日本語オペラ創造の試み〜歌劇「紫苑物語」世界初演

西村朗:歌劇「紫苑物語」

高田智宏(宗順)、大沼徹(平太)、清水華澄(うつろ姫)、臼木あい(千草)、村上敏明(藤内)、河野克典(弓麻呂)、小山陽二郎(宗順の父)

大野和士指揮

東京都交響楽団、新国立劇場合唱団

(原作:石川淳、台本:佐々木幹郎、演出:笈田ヨシ

平成31年2月20日世界初演、於新国立劇場オペラパレス)

1)2019年日本音楽界最大の話題作

本稿で紹介するのは、本年(平成31年・2019)2月に新国立劇場での歌劇「紫苑物語」の世界初演の映像です。歌劇「紫苑物語」を取り上げるに当たり、吉之助のことを云えば、吉之助はクラシック音楽を聴き始めてもう50年を越えましたが、サイト別館「クラシック音楽雑記帳」をご覧になればお分かりの通り、範囲は狭くてほぼウィーン古典派(ハイドン・モーツァルト)から後期ロマン派(マーラー、R・シュトラウス)までが中心です。現代音楽には疎くて、日本オペラはほとんど聴いていないので、歌劇「紫苑物語」の音楽的なところは吉之助の論じるところではないですが、恐らく話が自然に歌舞伎に絡んで行くであろうと云う目算のもとに書いていますが、さてどうなりますかねえ。

新国立劇場は東京・初台にある、日本のオペラ・演劇の発信拠点です。オペラ部門においては、昨年9月から始まる今年度(2019年度)はヨーロッパの歌劇場で活躍した大野和士が芸術監督に就任し、その大野が初めてオケ・ピットに入って振るのが、ワーグナーでもヴェルディでもなくて、日本人による日本語オペラ、しかも大野自身のプロデュースによる新国立劇場委嘱作の世界初演と云うことで、恐らく日本音楽界においては今年最大の話題と云えるものです。原作は石川淳の短編小説「紫苑物語」(昭和31年・1956)で、これを詩人の佐々木幹郎が台本化し、作曲は西村朗、演出は笈田ヨシ、これに指揮の大野和士が何度もディスカッションを重ねて、綿密な協同作業により世界に誇る日本のオペラを発信しようという意欲的なプロジェクトです。

明治維新の後、西洋音楽が日本に流入して、日本語を西洋音楽にどう乗せるかと云うのは、歴代の日本の作曲家がずっと苦闘し続けて来た課題でした。日本語によるオペラも山田耕作以来、かなりの数が書かれていますが、吉之助はほとんど耳にしていません。義太夫や長唄ならば全然気にならない吉之助が、日本語オペラに二の足を踏んでしまうのは、抑揚・アクセントが不自然な感じがして日本語を聞いた気がしないという経験を何度かしたせいだろうと思います。しかし、考えてみれば、吉之助がヴェルディを聴く時にイタリア語を分かって聴いているわけではないのだから、そう大きなことは言えません。先日ムーティの「リゴレット」リハーサルを聴講しましたが、ムーティは歌手の実に些細なイントネーションを指摘して修正してました。これは吉之助が義太夫狂言で東京の役者の大阪弁のイントネーションを気にするのと似 ているみたいですが、ムーティの場合は、イタリア語ネイティヴとしてフィーリングでそう言うのではなくて、作曲者が書いた音符が歌詞のイントネーションを自然に反映しているという明らかな文献的根拠があるのです。ヴェルディはまるで台詞をしゃべるかのように歌を書いているのです。吉之助もイタリア語が分からないなりに、リブレットを追って時折口ずさんでみたりしますが、音楽の深い理解のためには台本に立ち戻らないわけには行きません。(この経験が吉之助が歌舞伎の台詞廻しを考察する時の基礎になっているわけです。)

オペラの場合は、何と言ってもイタリア語が音楽に一番良く乗りますねえ。ドイツ語だと論理性が強くなるようで、これはオペラよりはリート(歌曲)向きかなとは思う。(個人的な感想です。ワーグナーには大変申し訳ないと思っています。)英語の場合だとオペラよりミュージカルの方が似合う気がするのは、どうしてでしょうかね。(これも個人的な感想です。ガ―シュインやブリテンには 申し訳ないと思います。)日本語の場合も、オペラと相性がどうも宜しくない気がします。やっぱり義太夫や長唄・清元の方がしっくり来ます。(これも個人的な感想です。山田耕作や團伊玖磨には大変申し訳なく思います。)もっとも日本語オペラの場合には、西洋文化という・伝統日本の文化とまったく異質なものを如何に受容するかという課題が密接に関連します。これはオペラという台木に、日本語という植物を接ぎ木するのに等しい行為なのかも知れませんねえ。だからと云って吉之助は日本語オペラの創造が無意味なことだとはまったく思っていません。恐らくそこに何らかの「異化」が生じるであろう。それを期待しないのであれば、日本語オペラの創作に挑戦する意味はないことになります。日本語とは何かという問題にもっとも困難な分野において立ち向かったと云うことで、まったく大変な難題に取り組んだものだと先人たちの努力に頭が下がる思いがしますねえ。そう云うわけで、今回歌劇「紫苑物語」に興味を抱いたのは、現代において日本語オペラはどこまで来たのかということが、まず興味の第一でありました。(この稿つづく)

(R1・6・10)

2)石川淳の原作小説について

もうひとつの注目点は、オペラの原作として石川淳の短編小説「紫苑物語」を取りあげたことです。無頼派の作家と云うと、吉之助の場合はもっぱら太宰治と坂口安吾ということになりますが、残念ながら石川淳にまで 手が出ませんでした。「紫苑物語」(昭和31年・1956)という作品を今回初めて知りましたが、短編ながら石川淳の代表作とされるものだそうです。

主人公の宗頼は国の守ですが、和歌の家に生まれ・恵まれた才能にも関わらず、和歌の世界を飛び出して弓矢の道にのめり込み、遠国に赴任して「知の矢」と「殺の矢」を習得し、さらに「魔の矢」を会得するに至ります。宗頼は自らの行く手を阻む者を容赦なく次々と射殺しては、遺体の傍に紫苑の花(忘れな草)を植えさせて、自らはますまず悪霊の如き存在になって行きます。そんな宗頼が一人の男と出会います。平太は岩山に独り住まい、岩肌に仏の像を刻み付けることを続ける男です。宗頼は断崖に立ち、岩山の仏像の頭部に向けて矢を放ちます。第一の矢と第二の矢は岩に当たって砕けましたが、第三の矢・魔の矢 が仏の頭部を射削りました。「確かに射たぞ、平太よ」と叫ぶと同時に、宗頼の足元の岩が崩れ、宗頼は深い谷底にまっさまさかに落ちて行きます。その後、岩山の麓には紫苑の花が咲き乱れ、人々は「鬼の歌」が聞こえると噂するのでした。

これが小説「紫苑物語」の粗筋ですが、読後感は錯綜して ・なかなか重苦しいものです。(個人的な感想です。)弓矢の名人の話と云うと中島敦の「名人伝」を思い出しますが、吉之助には「紫苑物語」のなかに宗頼の成長過程が見えないと云うか(苦しみ葛藤があることは分かるのだがねえ)、恐らく宗頼 には弓矢の神髄を追求しつつも・ますます魔道に堕ちて行く感があるので、吉之助は主人公にあまり共感できないですねえ。真理を追究しているうちに悪魔に魂を売ってしまう男という感じがします。ファウスト博士みたいな者であろうか?知の矢・殺の矢・魔の矢と云うのも、分かりやすいようでいて観念的に過ぎて吉之助には何だか意味不明なのです(これは何かの段階を示しているのかな)が、しかし、まあ名作と云うものはどんな読み方も許してくれるものですから、人それぞれの思い入れで読めばそれで宜しいのだろうと思います。

ところで小説を読めば、平太は宗頼の分身と云うか、宗頼の悪魔性に対して平太の聖性が対比されていることは、すぐ分かります。しかし、この小説の結末は、宗頼が勝ったと云うわけではなく、平太が勝ったわけでもない、それでは引き分けなのかと云うと、そうでもないのです。理論物理学の世界では、物質と反物質が衝突すると、対消滅を起こして、質量がエネルギーとなって放出されてしまい、反応前の物質と反物質は消滅して、後には両者の質量に相当するエネルギーがそこに残る と云うことです。この当時最新の理論物理学のイメージを石川淳は作品に取り入れたのだろうと思いますねえ。宗頼の居館が突然燃え上がり、宗頼に関連するすべてのものが焼き尽くされたと云うのが、これに当たります。悪魔性と聖性の衝突が生みだしたエネルギーがすべてを焼き尽くし、あとに紫苑の花(忘れな草)だけが咲き乱れます。それだけがかつて宗頼という男がこの世にいたということの名残りなのです。

以上が吉之助が小説「紫苑物語」から読み取ったことの一端ですが、これを大野和士・西村朗以下プロジェクトの面々がどのように新作オペラに仕上げて行ったのか・これを想像してみることはとても贅沢なお愉しみではあります。(この稿つづく)

(R1・6・12)

3)文学作品のオペラ化について

石川淳の原作と出来上がった歌劇「紫苑物語」とを比べると、登場人物の比重が若干変わっています。口の悪い方は、名作文学のオペラ化はしばしば原作の陳腐化で原作を凌ぐことが滅多にないとよく云います。しかし、小説と音楽とでは得意とする表現領域が異なります。小説をオペラ化する場合、演劇的・音楽的な要請から、同じ題材を扱っても描かれる様相が変わって来ることは、仕方がないことです。

原作はどちらかと云えば全体に男性的な色調が強いようです。一方、歌劇「紫苑物語」の場合は、声質に変化を与える必要から、女性(ソプラノ・パート)の役割が意図的に強化されており、ここから二組の対立するカップルを浮かび上がらせています。まず元は宗頼に射られた狐で・その後恨みを晴らすため妖術で陥れようと宗頼に女に姿を変えて近付いた千草と云う狐の化身が 、主人公宗頼と組み合わされて、第一のカップルに仕組まれます。宗頼の妻であり・淫蕩な性格を持つうつろ姫が原作よりもずっと重い、宗頼と真っ向対立する存在に仕立てられてれています。またこれに伴って国守の座を狙ってうつろ姫に近づく藤内と云う男の比重が重くなって、このふたりが俗世に於ける宗頼を脅かす第二のカップルになります。

第1幕では原作にはない宗頼とうつろ姫の婚礼の場面があって、うつろ姫が大活躍します。しかし、原作を読むと、うつろ姫も藤内も、それほど重要な意味を持つ人物に思われません。仏頭を射た宗頼が破滅する余波に巻き込まれて消え去る小者に過ぎないのです。これは大野和士の強い希望で、これまでの日本オペラで試みられたことがなかった四重唱を実現するための処置だろうと思います。音楽的スペクタクルを加味するうえでも、これはまあ納得出来る改変ではあります。

しかし、このため原作で主人公宗頼と対比さるべき位置にある平太の比重が軽くなってしまったようです。と云うことは宗頼が岩山上の仏像を弓で射るという行為の必然が十分描かれていないと云うことになるので、この点は議論されるべきところです。弓矢の道にのめり込む主人公宗頼の、悩み・苦しみ・葛藤がどれだけ描けているかというところに若干の不満が残ります。だから平成31年(2019年)という今の時代になぜ石川淳の「紫苑物語」かというところが、今ひとつ明確に見えて来ません。

しかしまあ難しいところですが、演劇的・音楽的スペクタクルを追求するのであれば、この程度の改変は仕方ないと云うか、オペラは結局そう云うものということになるのかなと思います。こう書くと「オペラとはその程度のものだ」という風に聞こえるかも知れないので、若干気が引けますけれど(そこは吉之助が40年来のオペラ・ファンだと云うことでお許しいただきたい)が、観念的な駆け引きはオペラが苦手とするところです(ワーグナーはそこを長ったらしい対話の応酬で解決しようとしました)。むしろオペラは感情のひたむきさ・熱さみたいなものを観客に対して感覚的に突き付けることが出来れば、それで十分役割を果たしているのかも知れません。小難しい理屈は、オペラを見た後に観客が人それぞれに考えればそれで良いことなのです。ここは小説とオペラはまったく別の作品だと割り切る必要があるかも知れません。(この稿つづく)

(R1・6・15)

4)邦楽と洋楽の相克

残念ながら吉之助はこれまで現代日本音楽にあまり関心がなかったので、西村朗の音楽にきちんと向き合ったのは今回が初めてです。歌劇「紫苑物語」での管弦楽(まず管弦楽のことだけ書いておきたいのだけど)が、響きの力強く雄弁なことに感心させられました。第一幕が開くと管弦楽だけの部分がプロローグの形でしばらく続きます。西村の音楽は予期していたよりはるかに聴きやすく、主人公宗頼の苦悩や不安など感情の微妙な変化がよく伝わって来て引きこまれました。大野和士指揮の東京都交響楽団も最後まで高い緊張感を維持して見事なものです。

この雄弁な管弦楽に乗って繰り広げられる歌唱が、音程と云いリズムと云いビシッと揃って正確なもので、これがまた見事なものです。主人公宗頼役の高田智宏も見事な歌唱ですが、バリトンはやや声質の印象が地味だし、歌詞もどちらかと云えば理屈っぽくて暗い(だからバリトンなのだろう)ので若干損な役回りかも。一方、音楽に華を添える二人の女声歌手、うつろ姫を歌う清水華澄・千草を歌う臼木あいが素晴らしく印象に残ります。現代日本音楽界が西洋と遜色ない水準に達していることに改めて気付かされたのは、まったく吉之助の不明を恥じる思いでした。「世界に誇れる日本オペラを世に出 してみせる」という大野の願いは立派に実現されたと断言して良いのではないでしょうか。

ただ吉之助はこの歌劇「紫苑物語」を聴こうと思ったのはもともと歌舞伎との関連であるので、本曲が「日本的なもの」であるのかどうかについては、ちょっと結論を先送りしたいと思います。そもそも本曲は西洋音楽の技法で日本の題材を描いたものですから、 音楽が日本的なものでなければならない必要など最初からないかも知れません。そういうことを考えること自体が吉之助の臍曲りなのかも知れません。西洋人はプッチーニの「蝶々夫人」を日本的なものだと信じていますし、それならば本曲は十分過ぎるほどに日本的だと思います。海外オペラ公演で本曲を持っていけば、海外でも文句なく評価されると思います。だから「日本的なる音楽」の定義が問題になって来ますが、吉之助が感じたところを述べておきたいと思います。

以下は師匠武智鉄二の説の吉之助的理解です。安土桃山期に三味線という新しい楽器が(武智はスペインのフラメンコ・ギターから来たとする)紹介されたことで、邦楽は根本的な変化を迫られました。それは三味線が音程(ツボ)を持つ音程楽器であるということ、もうひとつは三味線の打楽器的性格から来るものです。三味線の導入によって、邦楽は明確な音程と拍(リズム)の概念と対峙させられることになるのです。音程と拍が明確であると、音楽は或る意味で分かりやすくなります。「計りやすくなる」・「割り切れる」と云う表現の方がより的確かも知れません。ところがそれ以前の邦楽においては音程と拍の概念が、それほど厳密なところにありませんでした。

江戸期の三味線音楽(云うまでもなくそれはほとんど声楽を伴うものです)は、その後興味深い進展を示しました。三味線導入以前の邦楽は音程と拍の概念が曖昧であったので、 歌声を三味線と無理に合わせようとすると音程が微妙に合わないし、リズムも微妙に合わない。そのような苦労が江戸初期に長く続いて、元禄頃になってやっと歌声が三味線と何となく 寄り添うようになって来ました。そこまでに百年くらいの歳月掛かっているのです。それでも微妙なところで三味線と歌声の押し引きが続いて、これは現在も続いています。

例えば日本舞踊にはチントンシャンで決まる場面がありますが、このような決まる間は先行芸能の能や狂言にはないそうです。たまに何かの拍子で動きが定間に入ってしまうと、怒られたものだそうです。逆に云うと、三味線以前の邦楽の感覚では定間にはまるのは「イヤなこと」なのです。(別稿「間について考える」を参照ください。)あるいは義太夫の太夫の語りは三味線が示す 「フシ落チ」の手と違う音程で出るという原則がありますが、これも見方を変えれば、太夫が三味線の誘導に素直に従わない・合わせることを拒否すると云うことなのです。これは折口信夫流に見立てれば、海の向こうからやって来たまれびと(翁)を三番叟が「もどく」(拒否する・まぜっかえす)行為にも似ます。そこに洋楽に対する日本人古来の身体感覚の密かな抵抗が続いているが如 きに感じます。だから武智の考え方に沿えば、「邦楽と洋楽とは本来的に相いれないところがある、その相克を示すのが江戸期の三味線音楽だ」という結論になるかも知れません。

武智は「邦楽には調性がなく、和声がなく、リズムもない、倍音がないからハーモニーもない、だからアンサンブルもない」とよく云いました。こういう武智の説明は、厳密に云えば多少誤解を招くところがあるかも知れませんが、普段西洋音楽を聴きなれた人間にとっては、何となく感覚的に理解できるものです。中学時代から洋楽に親しんだ武智少年は、バルトークの民族音楽やシェーンベルクの無調音楽に初めて接した時に、ここに邦楽と一脈通じるものを聴き取りました。この衝撃から武智の民族音楽の関心が始ま りました。(武智のエッセイ「現代音楽愛好者の弁」・昭和30年などをご参考にお読みになれば良いです。)現在でも邦楽の歌声は、三味線が先導する音程とリズムから外れて、微妙に揺れて聞こえることがあります。吉之助はそういう時に頭がフッと無重力状態に陥ってしまう気がして、そういうところに邦楽の何とも言えない魅力があると思います。だから吉之助にとっても、 武智同様、義太夫も長唄も現代音楽みたいなものなのです。

そこで話を歌劇「紫苑物語」に戻しますが、明治以降に日本に流れ込んできた西洋音楽についても、この約百数十年、同じような歴史が再び繰り返されていると感じるわけです。吉之助が本曲が「日本的なもの」であるか結論を先送りしたいと思うのは、実は管弦楽と歌唱が、音程と云いリズム感と云い、縦と横の線で見事にビシッと揃っていると感じることです。「まったく吉之助は何を考えているのだろうね」と言われそうです。西洋音楽的に見れば、まったく技術的にも相当に水準の高い作品であり、歌唱・演奏であることは明らかなのです。ただねえ、吉之助が聞いていると、音楽が割り切れてしまっているみたいに聞こえる時があるのですよ。それが聴きやすい音楽と云う印象に通じていることも確かなのですが、割ってみて時々多少の余りか・不足が出る瞬間がある方が、吉之助は何となく「日本的な音楽」を聴いた気分になるのです。意識が中空に飛ぶような瞬間が欲しいわけです。そこに日本語の歌詞をどのように西洋音楽に乗せるかという問題で苦しんで来た山田耕作や團伊玖磨と同様、西村朗も格闘を重ねて来たのだということを思うわけです。もちろんこのような問題に軽々に結論が出せるはずもありません。そのような洋楽の管弦楽と日本語歌唱との間に生まれる宿命的なズレ・微妙な乖離をどうしたら表現できるか、そもそもそれは意図して楽譜に表現できる類のものか、或いはそれは演奏の領分であるのか、吉之助にも目算があるわけではないのですがね、まあそんなことを考えながら音楽を聴く吉之助みたいなのもいるってことです。(この稿つづく)

(R1・6・21)

5)邦楽と洋楽の相克・その2

歌劇「紫苑物語」を聴きながら吉之助が考えたことは、この見事に揃った演奏に感嘆しながらも、ところどころ要所で、日本語による歌唱とオケの間で音程が微妙にズレて来る・或はリズムが微妙にブレて来る、そういう場面が欲しいということ でした。(当然ですが、ずっとズレっぱなしではなくて、どこかでズレを修正して元に戻る。)そこにどこか邦楽(声楽)と洋楽との絡み合いの軋みみたいなものが表現できないものかということです。別に具体的なアイデアがあるわけではないので、戯言と聞き流して下さい。日本語歌唱がオケとビッタリ揃うと、吉之助にはなんだか窮屈でどことなく居心地が宜しくない瞬間が時々あるのです。クラシック音楽を50年聞いていて西洋音楽に慣れているはずの吉之助でもそうなるのです。クラシック音楽と云うのは一種の建築物で、基本的には縦横の線がびったり決まることを作曲家も演奏家も目指すものなので、ここで吉之助が書いていることは見当違いに聞こえるかも知れませんが、西村朗も大野和士も「日本的なオペラを創る」という課題のなかで苦闘してきたわけであるから、吉之助が言いたいことの雰囲気くらいは分かっていただけるかなと思うのです。(付け加えますが、本稿では日本語オペラの宿命的な問題を考えているので、歌劇「紫苑物語」だけを対象にその良し悪しを論じているのではありませんので、そこのところご理解ください。)

世界各地に様々な形態の民族音楽が存在しています。邦楽を含めてそれらは地域限定の当然マイナーな存在ですが、現在世界を席巻している西欧音楽(正確に云えば平均律で五線譜に記載される音楽)も、数多い民族音楽の一形態に過ぎないのです。西洋音楽があたかもグローバル・スタンダートみたいになっていること自体が、異様なことなのかも知れません。バルトークの民族音楽もシェーンベルクの無調音楽も、西欧音楽体系の黄昏・綻びみたいな観点から語られることが多いですが、実は五線譜が拾い上げ切れなかった 繊細な民族的な感性や情感があるわけで、そのような人間の欲求・揺り返しからバルトークやシェーンベルクなどが必然的に生じて来たという見方も可能ではないかと思うのです。

明治頃の日本人は洋楽を聞くと、「頭が痛くなる」とか「歯が浮く」とか言ったそうです。当時は「唱歌校門を出ず」と世間では言われていました。尋常小学校で教える唱歌は学校で教えるから仕方なくやるけれども、校門を出れば「あれは我々の音楽ではない」と云うことであったのです。当時の日本人にとって我々の音楽と云えば、当然ながら、それは民謡だったり小唄端唄・長唄や義太夫節でした。そういう状況から日本の洋楽は始まって今日に至るわけです。

昭和21年(1946)12月に美空ひばり(当時9歳)がNHK「のど自慢素人音楽祭」(現在の「NHKのど自慢」)に出演して歌を歌いましたが、「大人の歌を子供が歌うのは影響が良くない」として審査員が鐘を鳴らさなかった(つまり 審査に落ちた)そうです。ひばりのデビュー直後には詩人のサトー・ハチローがこんなことを書いています。

『やり切れなくなった。消えてなくなれとどなりたくなった。吐きたくなった。いったいあれは何なのだ。怪物・バケモノのたぐいだ。(中略)ボクの小さい時に九段の祭りの熊娘、クモ男、ろくろ首などというものがあった。あれとどれだけの違いがあるというのだ』(サトー・ハチロー:東京タイムズのコラム ・昭和25年)

これは理屈ではないところの嫌悪感なのです。現代の人々が聞くと先見の明なし・偏見・無知の極みのように受け取ると思いますが、この時代には「唱歌校門を出ず」の感覚がまだ まだ根強く残っていたのです。これは日本人のなかに微かに残った民族的音感から発するアレルギー反応です。つまりまれびと(洋楽)に対する「もどき」の反応です。そう考えればひばりを 落とした審査員やサトー・ハチローの気持ちが少しだけ理解出来るかも知れません。(逆に考えれば、西洋音楽の音感を備えた美空ひばりは、まさに当時の音楽的な「未来人」であったわけです。)びったり揃った洋楽の日本語歌唱に居心地がどことなく悪くなる吉之助の場合も、まあそんなところかも知れませんねえ。(この稿つづく)

(R1・6・29)

6)頭打ちのアクセント

昭和30年(1955)3月に武智鉄二が関西歌劇団の歌劇「夕鶴」(團伊玖磨作曲・朝比奈隆指揮)を舞台演出した時のことです。舞台稽古を聴いていると主役の与ひょうが、「畦に鶴が降りて来てよ、矢を負うて苦しんどったけに、抜いてやったことがあるわ」という歌詞があって、これが

「クーロニ、ツールガ、オリ テキテヨ、ヤーオオッテ、クールシン、ドッターケニ」

と云う風に一字目が伸ばして歌われている。(赤字をアクセントとお読みください。)武智は「クーロニ、ツールガ」と「キーテキ、イ ッセイ」(鉄道唱歌)が重なり合ってどうしても割り切れない思いがしたそうです。そのことを朝比奈隆に話したら、朝比奈が簡単に「それじゃあ直しましょう」と云って、「クロニ、ツルガオリテキヨ、ヤヲオッテ・・・」と聞こえるように楽譜を直してしまったので、それで公演をやったそうです。ところが後日、團伊玖磨から管弦楽が提示している主題旋律と合わないので音楽上大変に困るとの強烈な抗議が来て、「言葉と音楽の問題はなるほど難しいものだなあ」と思ったと後年武智が回想しています。

「キーテキ、イ ッセイ」は一字目にアクセントが来ているわけです。つまり頭打ちのアクセントで、日本語伝統の「二字目起こし」(二字目にアクセントが付く)の原則に沿っておらぬのです。歌劇「紫苑物語」を聴くと、これも全体的に早めのテンポで頭打ちになっていて、とても気になります。武智がこれを聴いたら頭を抱えるだろうと思いました。ただし、オケの伴奏の早めの急き立てるリズムが異様な雰囲気を醸し出しており、宗頼の混沌として持って行き場の無い気持ちをよく表現していて、これはなかなか悪くありません。頭打ちのアクセントの歌唱もこれに連動して出て来るわけで、音楽的必然があるわけです。もっとも旋律が言葉が本来持つ抑揚から発する感じはありませんが。第1幕の宗頼とうつろ姫の婚礼の場での歌唱を例に取ります。(うつろ姫)

「馳走などは いくらでも」(チソウナドワ●/イクラデモ●」

「鼻から煙が出るほどに」(ハナカラ/ケムリガ/デールホドニ)

「欲しいだけの 残り飯」(ホシイダケノー/ノコリメシ)

「あるだけ食べさせ」(アルダケ/ダベサセ)

「欲しいだけの残り酒」(ホシイダケノ●/ノコリザケ●」

(女性合唱)

「めでたやそうろう まいってそうろう」(メデタヤソウロウ/マイッテソウロウ)

「天下泰平 富貴繁昌」(テンカタイヘイ/フウキハンジョウ)

「今宵は喜びの舞いなれば」(コヨイワヨロコビノマイナレバ)

「鶴と亀との舞い踊り」(ツルト/カメトノ/マイオドリ●)タタタタ・・・と早めの急き立てるリズム・オケの動きは、現代の気忙しい・非人間的な気分に相通じて、なかなか興味深いことを吉之助も認めます。歌唱の基本リズムは、アタリ・裏アタリの早い二拍子(割れば四拍子・八拍子ということ)になっています。例えば 「メデ/タヤ/ソウ/ロウ/マイ/ッテ/ソウ/ロウ」。頭打ちのアクセントで言葉を平坦に連ねる歌唱が、どこか非人間的な・異様な感情に聞こえる効果がありそうで、そこが現代オペラとして面白い。だから吉之助も断言するのを躊躇するところがありますが、ただ台詞が平坦になってしまって生きた日本語に聞こえないということは言えそうです。これが外国語のオペラならば絶賛しちゃうのだがなあ・・などと思ってしまうのです。そこがちょっと気になるところではあります。これは日本語オペラに共通した課題なのかも知れませんねえ。(この稿つづく)

(R1・7・2)

7)頭打ちのアクセント・その2

本年(平成31年)2月の新国立劇場での歌劇「紫苑物語」の初演の際には、舞台脇の字幕スーパーで、日本語と英語の歌詞が同時表示されました。近年はZDF(ドイツ公共放送)が放送する(つまりドイツ人向けの)ワーグナーのオペラにドイツ語の字幕が入り、RAI(イタリア国営放送)が放映する(つまりイタリア人向けの)ヴェルディのオペラにイタリア語の字幕が入ります。あちらのネイティヴでももはや歌詞が完全には聴き取れない状況みたいです。日本語オペラの歌詞を日本人のために日本語表示するのも、音楽を聴く以前に歌詞を聞き取ることで疲れてしまうよりは、ずっと良いことです。確かにオペラは歌手がどんなことを歌っているか大体のところが掴めれば、グッと面白さが増すものです。オペラ鑑賞のために、字幕スーパーはとても有用なのです。

ところで吉之助は歌舞伎とオペラの関係に思いを馳せる人間であるので(別稿「歌舞伎とオペラ〜新しい歌舞伎史観のためのオムニバス的考察」を参照ください)、歌劇「紫苑物語」を聴きながら、先日ムーティが「ヴェルディはまるで台詞をしゃべるかのように歌を書いているんです」と言ったことをここでふと思い出したのです。そのような感じに日本語オペラが生まれるのならば幸福なことだと思うのです。それにしても正直に申せば、吉之助には字幕スーパーの助け無しでこの歌劇「紫苑物語」を聴き通す自信が持てません。西村朗と日本語との格闘の厳しさをひしひしと感じます。だから門外漢が分かったような甘っちょろい事を書くのも気が引けますが、観劇随想をせっかく書き始めたことでもあるから、思ったことをちょっとだけ記しておきます。

まず歌劇「紫苑物語」の歌唱は、前項で指摘した通り、頭打ちのアクセント(言葉の一字目にアクセントが来る)が多いようです。早いテンポでの頭打ちの歌はどこか聴く者を急き立てる非人間的な効果があって、これが主人公が真理を追い求める焦燥感を表しています。またそれが現代が持つ、或る種の切迫感・余裕の無さと強く関連して来ることを吉之助は認めないわけではありません。しかし、「台詞をしゃべるように歌が生まれる」という状況を理想 とするならば、やはり日本語の歌は、日本語伝統の「二字目起こし」(二字目にアクセントが付く)の原則に沿って作ってもらいたいと思うのです。(西村朗は大阪府の出身の方ですから、上方アクセントの二字目起こしは当然お分かりのはずです。)例えば第2幕で魔の矢を会得した宗頼が

「山へ行くのだ、山へ」(ヤマエイクノダ●ヤマエーー」

と叫ぶ歌詞を、頭打ちで畳み掛けるように棒に歌われると、吉之助には「ヤマ」が山に聞こえないのです。歌唱が痩せて聴こえます。「ヤマ」がただの記号にしか聴き取れません。だがこの「ヤマ」は、宗頼が平太と宿命の対決をする大事な場所のことではないのでしょうか。大事な言葉は、観客の注意を喚起するように膨らませて歌われなければなりません。(これは歌舞伎の台詞でもまったく同じことです。)ここは

「ヤマァーエイクノダ●ヤマァーエ」

と歌って欲しいのです。二字目にアクセントを付けて、「マ」を長く引っ張る。そうすると「マ」の母音(ア)が生まれます。これを転がせば、高くも張れるし、二倍でも三倍でもいくらでも長く引っ張れます。しかも「山」の語感は崩れません。この点が二字目起こしの原則の大事なところです。しかも言葉の引っ張り・転がしのニュアンスで、それが故郷の懐かしい山であるのか、厳しい対決の場となる岩山であるのか、その違いを描き分けることさえ可能です。この微妙な綾を五線譜に表現することは出来ないと思いますが、歌唱だけがその描き分けを可能にします。

これは邦楽では、産み字と云います。義太夫節でも長唄でも、みんなこの原則に則っています。歌劇「紫苑物語」の歌唱では、二字目の産み字を引き伸ばして転がす場面がないようです。大抵は台詞の末尾の引き伸ばし、或いは「ああ・・」・「おお・・・」という感嘆詞の引き伸ばしです。歌唱の旋律が何となくオケ主導の発想で単調に感じられるのは、そのせいです。歌唱がオケの伴奏に寄り添ってしまっているわけです。(それはそれで面白いものなのですがね。)吉之助としては歌唱はオケの作り出す縛りにもっと反発してもらいたいのです。二字目の産み字での引き伸ばしを試みれば、歌唱は もっと自然なものに出来るのではないかと思います。(ただし歌唱を変えればこれに対応してオケの動機を変えざるを得ない場面が出て来るでしょう。)二字目の引き伸ばしの効果は、 これだけではなさそうです。言葉にニュアンスを加え、(音程もリズムも)意識的に音楽をズラせることが出来ます。山田耕作は團伊玖磨に「オペラってのは拡大するんだ」と云うことを語ったそうです。この山田耕作の発想は、日本語オペラのために示唆があるものだと思います。ここから山田耕作が芝居(明治の感覚ではまだまだ芝居=歌舞伎の時代でした)をよく研究していたことが察せられます。(別稿「音楽と言葉」〜その15・拡大する言葉」を参照ください。) 例えば黙阿弥の「月も朧に白魚の、篝も霞む春の空・・・」という台詞を想像してみてください。

「月も朧に白魚の、篝も霞む春の空・・・」

(ツキモオボロニ/シラウオノ/カガリモカスム/ハルノソラ)二字目はまさに 音が虚空に伸びて行く箇所であり、ここにこそ言霊が潜んでいると感じるのです。歌劇「紫苑物語」の歌唱は技巧的な印象が優先しており、言霊が動き出す印象を醸し出すのにはいま一歩であると感じます。言霊が動き出す歌唱こそ日本語オペラの理想だと吉之助は思うのです。(この稿つづく)

(R1・7・7)

8)日本語オペラの難しさ

『日本語をどのような音型化してくかという問題にしても、一音符一語主義が無批判的に伝承されてきて、例えば「私はあなたを愛します」は「ワタシハアナタヲアイシマス」と十三の音符で書いて疑わない。外国の歌で「I love you」なら三つ、「Je t'amie」なら二つの音符で表現できるのに日本語では十三音符が必要だということの不自然さに気がつけば、日本語をどう音楽化するかというシステムを作ったはずでしょう。そういうことだけでも先輩たちの手でできていたら、次の時代にまったく新しい生きた日本語の歌ができていたはずでしたね。』(団伊玖磨・「日本音楽の再発見」・・・小泉文夫との対談・平凡社ライブラリー)

小泉文夫との対談のなかで、團伊玖磨が日本音楽の一音符一語主義についての疑問を提出しています。「フランス語では二つの音符で表現できることが日本語では十三音符が必要となる不自然」と云うのは理解がしにくいところがありますが、言いたいことは分からぬでもありません。プロのクラシック音楽の歌手が日本語の歌曲を歌うと、音符の長さを厳密に取る(音楽的にはそれが当然)なので、聴いていて抑揚が不自然で背筋がこそばゆくなることがあります。一語一語に自然な息遣いに裏打ちされた、もっと自由な微妙な伸縮があって良いはずです。厳密な一語一語に囚われ過ぎて、却って音楽表現の自由度を狭めています。だから西洋音楽の厳密な記譜法が日本語に適してないのじゃないかと思うのです。しかし、團伊玖磨もこの問題には結論出せないまま亡くなってしまいました。素人には分からぬ奥深い事情があるのかも知れませんねえ。

ところで「日本詩歌の音韻論」なんて本を何冊かパラパラめくると、西洋音楽の記譜法の感覚でリズム・音韻論を展開しているものがあって、驚いてしまいます。まあそんなに厳格なものはイメージしていないでしょうが、文学研究者も一語一語の呪縛に囚われているのです。和歌を詠むときに「5・7・5・7・7」と文字を数えて作る、こういう習慣が日本古来からあって、我々の感覚のなかにすっかり染み込んでいます。日本語の一音符一語主義は当たり前、日本語の大原則であるかのように思い込んでいるけれども、ホントにそうなのか?例え一音符一語であったとしても長い音符もあれば短い音符もあるはずです。言葉と云うのは息から発するもので、もっと自由なものだと思うのですが。

ところで別稿「音楽と言葉」でも紹介しましたが、ドイツの名テノール・エルンスト・ヘフリガーが日本歌曲をドイツ語訳して歌ったCDは、吉之助のお気に入りです。例えば山田耕作作曲・北原白秋作詞の「この道」を聴いてみます。(Youtubeで聴けます。こちら。)

白秋詩「この道はいつか来た道 ああそうだよ あかしやの花が咲いてる」

ドイツ語訳「Ja, diesen Weg / seh ichi mich einmal gehen. / Ja, Ja, auf diesem Weg, / Akazienbaeume seh ich, / Akazien seh ich bluehen. 」

ドイツ語訳は、口ずさんでみると二度出てくるWeg(道)のニュアンス表出がちょっと難しいと思います(ヘフリガーはとても上手い)が、総体として旋律が持つ息遣いをよく捉えた、とても自然で音楽的な訳だと思います。このCDを聴きながら吉之助は時々思うのですが、もし山田耕作がこのヘフリガーの歌唱を聴いたら、泣き出しちゃうのじゃないかと思うのですよ。「この道」の旋律は、こんな息遣いで歌われることを望んでいたんだ、自分はあんなに苦労して日本語の歌を書いたのに、ドイツ語だったらこんな簡単に自分が望んでいたことが実現出来ちゃうんだってねえ・・。イヤ日本語の歌曲・オペラを作るってことは、ホントに難しいことだと思います。

(R1・7・28)