六代目菊五郎の芸を探して〜二代目右近の「盲目の弟」

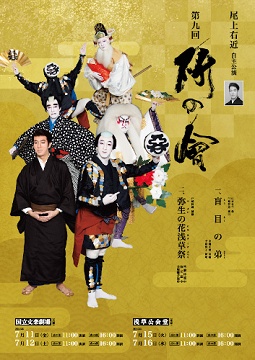

令和7年7月浅草公会堂:「盲目の弟」

二代目尾上右近(兄角蔵)、初代中村種之助(弟準吉)、春本由香(お琴)、二代目中村亀鶴(インバネスを着た客)他

川崎哲男:演出(尾上右近自主公演・「研の會」・第9回公演)

1)曾祖父の芸への憧れ

右近の自主公演・「研の會」を見てきました。「研の會」では毎回意欲的な企画で話題ですが、今回は山本有三作の新歌舞伎(と云っていいのか)「盲目の弟」を取り上げると云うので、ちょっと驚きました。もちろん自主公演だから自分のやりたい芝居をやれば良いことですが、これはまたえらく渋い演目を持ってきたものだなと思いました。これで切符は売れるのかと余計なことが心配になって来ます。(当日の席の埋まり具合を見ると、結果的には心配はなかったようですが、これも右近人気のおかげですね。)

本作は昭和57年(1982)3月歌舞伎座で九代目幸四郎(二代目白鸚)の兄・二代目吉右衛門の弟で上演されて以来43年振りの上演(宇野信夫による改訂・演出)だそうです。調べてみると吉之助は確かにその舞台を見ているのですが(手元にチラシも残っていますが)、その時の記憶がまるで抜け落ちています。同月・昼の部での「吉野川」(六代目歌右衛門の定高・十七代目勘三郎の大判事であった)、T&T(孝夫・玉三郎)初共演の「かさね」のことは鮮明に思い出されるのに、お恥ずかしいことに「盲目の弟」のことがどうにも思い出せません。これはまあ演目が地味なこともあるが、当時の吉之助の見方が古典偏重であったせいもありますね。

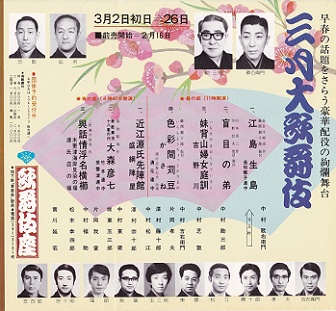

*昭和57年3月歌舞伎座チラシ:昼の部に「盲目の弟」。

こうして43年振りに「盲目の弟」と改めて向き合うことになりました。本作は昭和5年(1930)5月東京劇場で六代目菊五郎の兄角蔵・十三代目勘弥の弟準吉で初演されました。そのことを知って右近は「盲目の弟」に興味を抱いたそうです。近年の右近は機会ある度に曾祖父(六代目菊五郎)への畏敬の念を熱く語っていますし、本年(令和7年)4月歌舞伎座での「鏡獅子」も、曾祖父の芸への憧れを感じさせるものでした。ですから今回演目に地味であまり客受けしそうにない「盲目の弟」を選んだことについても、右近なりの目論見があるのでしょう。「盲目の弟」を通して、右近は曾祖父の芸の、どんなところを吸収したいと思っているのかな?吉之助としてはそこら辺りを考えてみたいのです。

*令和7年7月浅草公会堂・研の會:「盲目の弟」

六代目菊五郎は昭和24年(1949)の没です。吉之助の生まれる以前の名優ですから、吉之助にとっても六代目の芸は未知の存在です。しかも「盲目の弟」に関しては材料があまり多くありません。「盲目の弟」初演の舞台がどんなであったかは想像するしかありません。ところで調べてみると、菊五郎は「盲目の弟」を初演しただけではなく、そもそも山本有三にこの戯曲の執筆を懇願したのが菊五郎であったことを知りました。そこで遠回りするようですが、その経緯を以下に記しておきます。

大正10年(1921)のことですが、山本有三はオーストリアの文豪アルトゥール・シュニッツラー(1862〜1931)の短編「盲目のジェロニモとその兄」(1900年)を翻訳して雑誌に発表しました。この翻訳は文壇の評判になったそうで、翌年に出版された「シュニッツレル選集」(楠山正雄と共訳)にも収録されました。六代目菊五郎はこれを読んだようで、それでこの「盲目のジェロニモとその兄」を芝居にして自分が演じたいと頼んで来たのです。ところが翻案と云うのは傍から見るほど楽な仕事ではない。ある意味では創作よりも困難なものであるので山本は気乗りがせず、数年間これを放置していたそうです。ところが昭和4年(1929)3月新橋演舞場で山本執筆の新歌舞伎「坂崎出羽守」(菊五郎の主演)が初演されて成功を収めた後に、菊五郎が改めてこれを言い出したのです。「この短編は活動写真や歌劇にも取り入れられているようだし、何も君が上演するほどのことでもなかろう、止めた方がいい」と山本が断ると、菊五郎が憤然としてこう言ったそうです。

『活動になっていようと、歌劇になっていようと、そんなことは構わない。芝居は早いか遅いかではなく、上手いか、拙いかだ。山本さんの脚色で尾上菊五郎がやる時には、前に誰がどんな風にやっていたって、そんなものとはまるっきし別物だ。あっしにはあっしの自信がある。』

菊五郎のこの権幕に押されたような格好で、山本は「盲目のジェロニモとその兄」の翻案脚色を引き受けたそうです。こうして出来たのが戯曲「盲目の弟」でした。(以上のことは「山本有三全集」・新潮社の解説に所収の山本本人の手記に拠ります。)

*山本有三全集・定本版・第3巻(新潮社)・「盲目の弟」を収録。

この逸話で吉之助がホウと思ったのは、六代目菊五郎が新たな芝居の題材を求めて日頃から周囲に目を配っていたらしいことです。菊五郎は海外の小説、シュニッツラーにまでも目を通していたのだなあと、そこのところにちょっと感心したのがまずひとつ。

もうひとつホウと思うのは、原作である短編「盲目のジェロニモとその兄」を読んでみると、主人公のカルロ(兄)の内面の心理の動きの綾を細かに描写する文章が淡々と続きます。大した筋の盛り上がりもなさそうで、一見したところ芝居になり難い・重苦しい題材のように感じることです。一体これのどこを菊五郎は新歌舞伎に出来ると感じたのでしょうかねえ?しかし、映画や歌劇の材料にもなったそうですから、そうした困難が却って表現者の意欲をそそったのかも知れませんね。どうやら菊五郎もそうであったようです。微妙な心理の揺れ動きを、台詞で長々説明するのではなくて、と云って表情や仕草であからさまに表現するのでもない。そう云えば歌舞伎には、九代目団十郎以来、「肚芸」と云う技法があります。「主人公カルロの心理の揺れ動きを、俺ならば肚芸で簡潔に表現して見せる」、菊五郎はそう考えたのではないかと想像するのですがね。(この稿つづく)

*シュニッツラー:花・死人に口なし 他七篇 (岩波文庫)・「盲目のジェロニモとその兄」(番匠谷英一訳)を収録

(R7・7・17)

歌舞伎に相応しい題材なら他にいくらもあるだろうに、どうして六代目菊五郎はシュニッツラーの短編「盲目のジェロニモとその兄」を芝居にしてみたいと考えたのでしょうかねえ?もしかしたら歌舞伎にこだわったのではなく・演劇的な題材にこだわったのかも知れませんが、山本有三も菊五郎のために翻案するならば、それが歌舞伎になるかと云うことを真剣に考えたに違いありません。山本が菊五郎からの提案を数年間放置せざるを得なかったのは、山本のなかに「菊五郎のためにどのように書くか」と云う内的必然が思い浮かばなかったからだと思うのですね。作品が生まれるためにはタイミングがとても重要です。作品は作家のなかで生まれるべき「必然」を以て生まれるものです。最終的に山本が菊五郎の提案を受け入れたのは、多分山本が「坂崎出羽守」初演(昭和4年・1929・3月新橋演舞場)稽古に立ち会い、菊五郎の「方法論」に直に接した学びから思い直したのであろうと推察が出来ます。例えば「坂崎出羽守」初演に関する山本の手記に目を通してみると、こんな話が出てきますね。

『六代目の前で初めて本読みした時は、寺島君(菊五郎)は狂言方の人に代わって読ませてはと言ったのですが、私は自分で読んだ方が気持ちがよかったので、四幕六場を全部ひとりで読み通しました。すると寺島君は、「山本さん、これはあっしのことを書いたんじゃないかね。出羽守はあっしだよ。」と何度も繰り返して言いました。私は当時六代目には一・二度会っただけで、同君のことについては、何にも知るところがなかったのに、初めて寺島君のために書いた脚本が、同君の柄にはまったのは、むしろ意外でした。』(山本有三:「坂崎出羽守」漫談、昭和4年3月・読売新聞)

『初日の時に、ト書きのなかに二幕幕切れで、千姫と忠刻が並んでいる後ろ姿を見て出羽守はキッとなると書いてあるのに、六代目の出羽守は二人の姿を見ると、急に花道の切り穴(再演後は舞台の切り穴)に駆け込んでしまったので、稽古の時はそういう段取りになっていなかったので、見物席にいる我々はびっくりしましたが、後で六代目に聞くと、悔しくって悔しくて、あの場に立っていられなかったから、急に駆け込んでしまったと云うことでした。なるほどああいう場合に遭遇したら、そういう気持ちになるのは尤もだと思って、六代目のト書きを無視した演技に、少しも不服を感じませんでした。イヤそれどころか、それほどまでに張り切った演技に、私は深く敬服しています。』(山本有三:「坂崎出羽守」漫談、昭和4年3月・読売新聞)

『大詰めの幕切れも、私は出羽守が切腹するしぐさを見せなくても切腹するのだという気持ちさえ分かればいいと思って、ただ、切腹の用意をすると書いておいたところ、六代目は脇差を抜いてブツリと腹に突き立ててしまったので、私はこれにも驚きましたが、しかし、六代目にすると、もうああいう結果になった以上は、一分間でも一秒間でも生きているのは嫌だと云うのです。(中略)ただ自分の仕勝手からや、儲けようとするさもしい根性から、こんな我儘をやられては閉口ですが、六代目のように、やむにやまれぬ勢いから、脚本の指定と違った演技をやるのだったら、私はちっとも構いません。』(山本有三:「坂崎出羽守」漫談、昭和4年3月・読売新聞)

これら山本の証言から役に成り切って演技する菊五郎の「方法論」が察せられますが、どこからどこまでが「やむにやまれぬ演技」で、どこから先が役者の「仕勝手」なのか、その境目は分からぬものです。やはり本来そこは作者によって・つまり脚本のなかで指定されねばならないものだと思います。そのような作者と役者との「やり取りの必要性」(作者と役者との心の交流)を山本は、「坂崎出羽守」初演の経験から学んだのかも知れませんね。

そこでシュニッツラーの原作「盲目のジェロニモとその兄」と、出来上がった翻案「盲目の弟」を読み比べてみると、総体には原作の筋に沿って忠実に翻案していますが、大きな相違は兄カルロが20フランの金貨を盗みに同宿の客の部屋に忍び込む場面が翻案にないことです。芝居としては見せ場になりそうな場面なのに、翻案では兄角蔵の盗みの場面が描かれません。それは翌朝盗みが発覚して騒ぐ人たちの声を無言のまま背中で聞く角蔵で暗示されます。無言だから台詞がないわけですが、観客は角蔵が罪を犯したことを様子から察します。そこをどのように演技するかは役者に意図的に委ねられます。これは、「サア君ならここはどうやるかね?存分にやって見給え」と云う、作者山本から菊五郎への挑戦ではないでしょうかね。これは山本が「坂崎出羽守」の菊五郎から学んだ方法論ですね。

遡って原作では兄カルロが弟に金貨を見せるため盗みを決意するまでの心理の揺らぎがかなり長く描写されています。翻案では裏手のあばらやで角蔵が盗みを決意することをほのめかしはしますが、そこは必要最低限に抑えられています。角蔵が何をするつもりかは観客には分かりません。どのように演技するかは、やはり役者に委ねられているのです。

このような演技は、歌舞伎では「肚芸」として理解されるものです。肚芸は簡潔を旨とします。例えば歌舞伎では普通は「夢であったかア〜」と詠嘆調に末尾を長く引き延ばすところを、九代目団十郎は「夢か」と簡潔に言い切って・そこに万感のニュアンスを含ませたものでした。肚芸は歌舞伎のリアル感覚と背中合わせに出てくるものです。「盲目の弟」のなかに、こんな風に肚芸の応用ができそうな箇所がいくつも見られます。これはみな山本が「坂崎出羽守」の菊五郎から学んだ方法論なのです。(この稿つづく)

(R7・7・18)

つまり六代目菊五郎の「方法論」を考えると云うことは、この場合・原作である「盲目のジェロニモとその兄」から・菊五郎はどの点に「カルロはあっしだよ」と感じるものを見出したか?そして山本有三は原作のカルロを菊五郎にどのように演じさせたいと考えたか?と云うことなのです。

技法的な側面については前章で考察しました。次は心情から「盲目のジェロニモとその兄」を見ていきます。原作の粗筋は次のようなものです。

『北イタリアのさびれた宿場で、盲目のギター弾きジェロニモと・その兄カルロが袖乞いの生活をしています。子供時代に兄の過失から弟は目が見えない身となってしまい、そのことから兄は弟の「杖」になろうと決めているのです。ところが或る日、心の良からぬ旅人が盲人に「私は20フランの金貨をあの人にやったよ、でも騙されちゃいけないよ」と嘘を囁いたことから、仲が良かった兄弟の関係が一変してしまいます。弟は兄が金をくすねたと疑い始めます。弟の疑心暗鬼に困り果てたカルロは、苦しみの果てに、同宿の客から20フランの金貨を盗んで弟に与えます。しかし、犯行はすぐにばれてしまって、カルロは巡査に捕まります。この時初めてジェロニモは兄の本当の気持ちを悟ります。』

山本の翻案「盲目の弟」はほぼ忠実に原作を追っています。(ただしカルロの盗みの場面が省かれています。これについては前章で述べた通りです。)

「盲目のジェロニモとその兄」(1900年)はその成立年代から察せられる通り、自然主義小説の流れを汲んでいながら、しかも世紀末文学的な暗さを孕み、登場人物の心理の綾、特に悪意・疑念や憤りなど人間心理の暗い部分に深くメスを入れた作品です。例えば「私は20フランの金貨をやったよ」と盲目の弟に囁いた旅人、彼は兄にたった1フランしか渡していないのに、どういうつもりでそんなことを言ったのか。「騙されちゃいけないよ」とはどういうことか?読者はそこに「底知れぬ悪意」を感じ取るでしょう。果たして盲目のジェロニモは兄が金貨をくすねたと邪推し、兄に対し邪険な振る舞いをし始めます。困り果てたカルロは、とりあえず弟を納得させようとして・苦し紛れに金貨を盗んでしまうのです。旅人の、ホンのちょっとの悪意の一言から、兄弟の関係はこじれにこじれ、兄は遂には罪を犯してしまうことになる、そんな事態にまで発展してしまいました。

兄は裁判に掛けられることになりますが、弟は兄の本当の気持ちを最後に悟って和解します。短編の末尾は「彼は弟を取り戻した・・・いや、彼は初めて弟を持った・・・」と締められます。この結末のおかけで、読者はかろうじて救われるでしょう。だから「盲目のジェロニモとその兄」はほのぼのとした兄弟愛を描いている作品だと云う評価もあり得るかも知れません。そう云う読み方も決して間違いではないだろうと思います。しかし、シュニッツラーが本当に描きたかったのは、美しく見えた信頼関係がホンの些細な一言からいとも簡単に崩れてしまうこともあると云うことです。

このように書くと・心ない旅人の一言だけが一方的に悪いように聞こえるかも知れないので付け加えますが、弟のなかにも・兄のなかにも・誰のなかにも、悪意に知らず知らず反応してしまう心の弱さとか引け目だとか・コンプレックスみたいなものが確かに存在するのです。だから傍目から美しく見えた兄弟愛は、外的に「壊された」のではなく、内的に「崩壊していく」とも言えます。シュニッツラーは人間心理のそんな脆弱な部分に注目します。それは本作が成立した1900年前後の世界的な芸術思潮を反映しているのです。

そこに菊五郎は「カルロはあっしだよ」と言えるものを見付けたのかも知れませんねえ。「盲目の弟」の前年(昭和4年・1929・3月新橋演舞場)に初演された「坂崎出羽守」での菊五郎の逸話を思い出していただきたいですが、

「悔しくって悔しくて、あの場に立っていられなかったから、急に駆け込んでしまった」

「もうああいう結果になった以上は、一分間でも一秒間でも生きているのは嫌だ」

という主人公の焦燥感と似たような気分が、翻案「盲目の弟」の兄(角蔵)のなかにも・弟(準吉)のなかにも流れているのです。ですから「盲目の弟」の舞台から菊五郎が「角蔵はあっしだよ」と言うものが感じ取れるならば、その舞台は成功ですね。(この稿つづく)

(付記)六代目菊五郎が同じく昭和4年7月歌舞伎座で初演した新歌舞伎「血笑記」(真山青果作)も似たような気分を湛えています。このことは決して偶然ではありません。別稿「新歌舞伎のなかのかぶき的心情」をご参照下さい。

(R7・7・20)

そこで今回(令和7年7月浅草公会堂)の「盲目の弟」を見ると、上演脚本は「山本有三全集」所収の決定稿(以下まるっきり同じでないかも知れないが便宜上「初演稿」としておく)ではなくて、昭和57年(1982)3月歌舞伎座での宇野信夫改訂・演出による上演本(以下「改訂稿」とする)をベースに・今回演出を担当した川崎哲夫が若干手を入れたものが使用されているようです。

まず今回上演の感想から申し上げると、宇野による改訂稿は、初演稿では描写が足りないと感じる箇所に説明を補って、芝居の出来としては初演稿よりも纏まっており、観客に分かりやすく出来ているようです。特に幕切れは大幅に手を加えて、まったく別の芝居みたいになっています。おかげで「最後の最後に誤解が解けて・兄弟の仲が戻って良かったねえ・グスン(涙)」と観客を泣かせる幕切れに仕上がりました。世話物人情劇の味わいと云いますか、これはこれで悪くない出来ではあります。今回上演では、右近(角蔵)と種之助(準吉)が熱演して、観客をウルっとさせます。

まずそのことを認めたうえで申し上げますが、六代目菊五郎は原作短編「盲目のジェロニモとその兄」を読んで、

「山本さんの脚色で尾上菊五郎がやる時には、前に誰がどんな風にやっていたって、そんなものとはまるっきし別物だ。あっしにはあっしの自信がある。』

とまで言ったのです。菊五郎にここまで言わせた自信が何であるかが大事であると思います。

改訂稿の幕切れであると、確かに筋が分かり易くなってはいます。しかし、どことなくのっぺり滑らかな感触です。この幕切れは、宇野信夫の世話物人情劇の感触ではないか。(例えば「じいさんばあさん」。) 一方、初演稿の幕切れには、何か胸にグッと押し詰まる重い感触が残ります。先に「初演稿は描写が足りないと感じるところがある」と書きましたけれども、実はそうではなかったのです。山本は菊五郎のために、わざと余白を残して・すべてを書かなかった、そこが山本の工夫であったのです。ちょっと嫌味な書き方になるけれど、この違いは今回、初演稿と改訂稿を比べてみて、吉之助にも初めて分かったことです。

但し書きを付けますが、宇野は菊五郎と縁の深い劇作家であり、もしかしたら山本よりも菊五郎との交流関係は深かったかと思います。吉之助も宇野の六代目噺から多くのことを学ばさせてもらいました。ただし、宇野と山本とは作風が全然異なります。(どっちがいいかではなく、ただ異なっているということ。) 今回の「盲目の弟」改訂稿では、宇野の改訂の手際の上手さばかり目に付いて、初演稿から読み取れる・菊五郎−山本の創意という観点からは、そこを宇野の独自色で塗り潰されちゃっている印象がしますね。

例えば、幕切れで角蔵の盗みが発覚し・巡査が角蔵を捕える、脇で驚いた準吉が何度も叫びます、

「兄貴、兄貴、お、おめえは、何故黙っているんだ。」

「おい、兄貴、何かいつてくれよ。おめえは何故。」角蔵は「言ふよ、・・そりゃ言ふとも・・」と言い澱んだまま、結局何も言いません。角蔵のこの長い沈黙が大事なのです。シュニッツラーの原作ではこの場面のカルロ(=角蔵)の心理をこのように描写します。

『カルロの頭にこんな考えが浮かんだ。(中略)・・・「じゃそんな訳だったのか」ジェロニモは恐らくそう考えているに違いない・・・「カルロは俺のものだけでなく、他人のものまで泥棒していたのか」、そうだ、ジェロニモはそんな風に考えている。きっとそうだ・・・たとえ俺が金を身につけていないことが分かっても、それは何の役にも立ちはしない。・・・(中略)なあに、禁固十年でもかまわない、ジェロニモさえ、彼が弟のために泥棒したのだということを分かってくれさえしたら。』

初演稿には台詞はもちろん・ト書きにも何も書かれていません。角蔵の沈黙の頭のなかでは、多分上記のような様々な考えが乱れ飛んでいるのです。菊五郎が角蔵を演じる時に、その内面が必ずしも原作のカルロと同じである必要はありません。しかし、菊五郎が原作小説で・この場面のカルロの心理描写を読んだ時、「俺ならば、この場面のカルロをこんな風に(肚芸」で)演じてみたい」と云うことを感じたに違いない、それが菊五郎が山本に翻案を頼むきっかけであることは、ほぼ確実だと吉之助には思われます。

もうひとつ付け加えることがあります。「盲目の弟」が昭和5年(1930)という・日本が戦争の泥沼にはまり込んでいく不穏な時代に書かれたことは、本作の角蔵の気分にも投影されています。そこに見えるのは、何か得体の知れない・内側から自己を崩壊させかねない不穏で不吉な感情です。「騙されちゃいけないよ」という・他人の一言で、弟は疑念と怒りに駆られ、兄弟の仲は壊されてしまいました。そして角蔵も、弟が自分の気持ちを分かってくれたらと願いながらも、その一方で「もうダメだ、弟は俺のことを理解しない、弟はきっと俺のことを嘲笑っているに違いない」と弟の心理を邪推してしまう。角蔵もまた疑念と怒りの淵にはまり込む寸前です。

そこから逆に思い返すならば、準吉の「兄貴、おめえは、何故黙っているんだ」という台詞も、単に兄を問い詰める台詞ではあり得ないのです。準吉は真相が全然分からないなかで、「もしかしたら俺は大変な間違いをして・兄貴を追い込んでしまったのかも知れない」という、不安と恐怖みたいな感情に駆られています。

「盲目の弟」では弟の「兄貴、おらあ知らなかった」という叫びで角蔵は救われることになります。最後に角蔵の心を救ったのは弟だったのです。このような兄弟の心の交流を、山本は言葉少なくして・決してすべてを描くことはしません。行間を描く工夫は、意識的に役者に委ねられます。これが山本が菊五郎の芸から学んだことでした。改訂稿ではそこらの事情をじっくり描いて、「最後の最後に誤解が解けて・兄弟の仲が戻って良かったねえ・グスン(涙)」で終わる、まあそれは観客に親切ではあるのですが、菊五郎−山本の創意からすると「些か有難迷惑」の感じではありませんかね。

先ほど「宇野の改訂稿は世話物人情劇の感触」と書きましたけど、今回の舞台がちょうどそんな感触で、歌舞伎座での本興行ならばこれもありそうなことかなと思いますが、今回は勉強会の実験上演なのですから、「忘れられた六代目菊五郎初演の名作を掘り起こしました」というだけでは意義として十分ではない。原作である「盲目のジェロニモとその兄」のどんなところに・菊五郎は「カルロはあっしだよ」と感じるものを見出したか?という所にまで踏み込んで考えてもらいたかったですねえ。練れた世話物という感触ではなく、「先鋭的な新歌舞伎」という感触に仕立てて欲しかったのです。そこに六代目菊五郎の「芸」の方法論を考える取っ掛かりがあると考えます。そのために右近には、シュニッツラーの原作小説と山本の初演稿をよく読み比べてみることをお勧めしたいですね。

(R7・7・25)