マリア・カラス〜表現者の「生きざま」

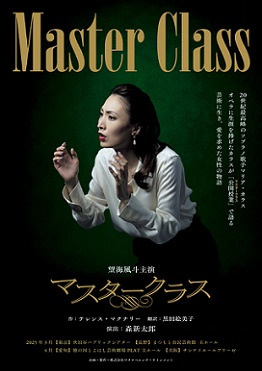

令和7年3月世田谷パブリックシアター:「マスタークラス」

望海風斗(マリア・カラス)、池松日佳瑠(ソフィー、ソプラノ1)、林真悠美(シャロン、ソプラノ2)、有本康人(トニー、テナー)、石井雅登(道具係)、谷本喜基(マニー、伴奏者)

脚本:テレンス・マクナリー、演出:森新太郎

1)カラスの「生きざま」を聴く

世田谷パブリックシアターへ、名歌手マリア・カラスを主人公にした「マスタークラス」というお芝居を観てきました。「マスタークラス」は1995年11月にニューヨーク・ブロードウェイ・ゴールデン劇場で初演されたストレート・プレイで、日本では翌年・1996年(平成8年)10月・銀座セゾン劇場で黒柳徹子のマリア・カラス役で初演されて大きな話題となったものです。当時の吉之助は仕事が忙しかったせいもあって、初演の舞台は見ていません。黒柳徹子が付け鼻をして(カラスは高い鼻が特徴的であった)熱演したことは雑誌で読んでよく覚えています。(その後再演もあったそうです。)今回は元宝塚の望海風斗(のぞみふうと)のマリア・カラス役で久しぶりの上演がされると云うことを聞いて、長年のカラス信者としてはやっぱり「これは見とかなきゃいけないでしょ」と劇場へ行った次第です。

ご存じの通り吉之助はオペラが好きで五十年来聞いてはいますが、残念ながらカラスは生(なま)で聞く機会がありませんでした。昭和48年(1973)秋のワールド・ツアーでの日本公演(ジュゼッぺ・ディ・ステファーノとのジョイント・リサイタル)の時は吉之助はまだ高校生で、NHKのテレビ放映で我慢せざるを得ませんでした。ちなみにその年の11月11日の札幌公演がカラスが公で歌う最後の機会となったものでした。

オペラ界に素晴らしい歌手は数多いですが、「マリア・カラスは特別の存在」だとするカラス信者は、吉之助だけでなく、世界中に数多くいると思います。しかし、世間で「カラス伝説」とか呼ばれるものは、それは声が良いとか・歌が上手いとか・解釈が優れているとか、或いは舞台での演技が素晴らしいとか云うことではなく、もちろんそう云うこともあるのですが、むしろ音楽以外の要素に拠るところが多いものでした。それはオペラ以外の、ファッションやジュエリーの話題やら欧米社交界のゴシップ話などを含んでおり、1950年から60年代前半までの、ほんの限られた十数年にも満たない期間に、カラスは巨大彗星みたいにアッという間に現れてアッという間に消えて行った、まさに「マリア・カラスという社会現象」でした。吉之助は世代的にその彗星の消えかかった尻尾の・ホンの終わり掛けのところを同時代で知っているに過ぎません。吉之助がカラスの名前を知った時には、既にカラスはあの圧倒的な声を失っていました。

吉之助の場合、欧米社交界でのカラスのゴシップ話などは後に伝記その他で読んで知った情報です。そういうことにさほど興味があったわけでもなく、「自分がカラス信者(ただのファンではなく信者)であることと、そのようなゴシップ的興味とはまったく無縁である」と言い切りたいのは山々ですけれど、実はそうではなかった(らしい)こともホントはよく分かっているのです。恐らくカラス信者は誰でも「マリア・カラスは特別の存在である」とする論拠として、カラスが或る役を歌う時・カラスはその役を歌うのではなく「その役を生きる」と言うと思います。つまり聴衆はそこに「生きざま」を聞くのです。聞いているのはその役の「生きざま」ですが、多分そこにカラス自身の「生きざま」が重なっていると聞こえるのです。そこのところでカラスのゴシップ話が微妙に関連して来ます。

このことをもう少し考えてみます。普通ならば「その役を演じる」或いは「その役に成りきる」と云うと思います。この場合、歌手という主体は役という客体を演じるわけですから、主体と客体との対象関係がそこに常に存在することになります。「役が憑依する」であっても、主体と客体との関係は依然残っている気がします。しかし、「その役を生きる」と云う場合は、主体と客体の関係は消滅してしまい、両者が混然一体化することになるのです。ですからカラスを聴くと、どんな役であってもそれはまさにカラスでなければ有り得ない表現なのだけれど、同時にそれが「役そのもの」であることもまた疑いないと云うことになる。だからまさにカラスの「生きざま」を聞いたと云う感覚になるのだと思います。

但し書きを付けますが、歌手であっても・役者であっても、優れた表現者と云うものは・程度の差やスタイルに違いはあれど、何らかの形で表現者の「生きざま」がそこに反映しているものです。そう書くと、何もカラスだけが特別なわけではないと云うことになるが、これほど「生きざま」が強烈に迫ってくる事例は、やはりカラスを置いて他にはないと思いますね。

もうひとつ大事なことは、「生きざま」が強烈に反映することが「表現として正しく・優れている」ことのように聞こえたかも知れませんが、実際には必ずしもそうでないと云うことです。それでは表現として押し付けがましく・「独り善がり」で未熟なものになることが、これはしばしば起こることですし、多分その方が圧倒的に多い。これほど「生きざま」が強烈に迫って来て、なおかつ「然り、その表現しか有り得ない」と納得させられてしまうことは、ホントに滅多に起こらないことです。カラスがその稀有な例であることは疑いがないことです。(この稿つづく)

(R7・4・25)

マリア・カラスのオペラ歌手としての音楽的評価については関連本も多く出ていることですから・そちらに譲るとして、吉之助は歌舞伎の批評家なので・ドラマ視点で印象に残る録音を、その膨大な録音のなかから、いくつか挙げておきたいと思います。オペラのなかで・どうして「マリア・カラスが特別の存在」なのかが分かると思います。

・まずマスカーニの歌劇「カヴァレリア・ルステカーナ」全曲盤(1953年8月・EMI録音)からサントッツァの歌唱をお聴きいただきたい。前半のサントッツァのアリア「ママも知る通り」から・それに続く婚約者トュリドゥとの言い争い・哀願、遂にトュリドゥに呪いの言葉を叩きつけるに至る約20分。(この録音の32分辺りから。)筋の詳細は分からなくても・まあ聞いてみてください。

言うまでもなく「カヴァレリア」はヴェリズモ・オペラ(現実主義オペラ)の最初の作品ですが、歌唱という・写実とはちょっと異なる表現手法(どちらかと云えば反写実的手法である)から、斬れば涙と血が迸るような生々しい表現がこれほどまでに可能なんだと云うことを、カラスとディ・ステファーノの二重唱ほど教えてくれるものはありません。翻って吉之助は「歌舞伎におけるヴェリズモ」と云うことを常々考えていますが、写実と様式のエッジが立つこと(写実と様式のせめぎ合い)の極意は息の詰め方にあるのだと云うことも、これは他の録音と比べて聴けば、感覚として理解出来ると思います。付け加えますが、他の録音を引き合いに出して・それを貶める意図はまったくありません(歌の表現として聴くべきものが必ず何かあるはずです)が、何と言いますかねえ、このカラスとディ・ステファーノの二重唱は、オペラという概念(言い方は悪いが・型通りの「歌芝居」というイメージ)を飛び越えて・完全に「ドラマ」の範疇に入り込んでいると思います。ここに吉之助が夢見る歌舞伎表現の原イメージがあります。

・ヴェルディの歌劇「リゴレット」全曲盤(1955年9月・EMIスタジオ録音)からジルダの歌唱も聴きものです。第3幕フィナーレでのティト・ゴッビのリゴレットとカラスのジルダの二重唱が何とも凄まじい。(この録音の74分から約10分。)

他の場面でのジルダはどちらかと云えば大人しく・清純なイメージ(ヴェルディはアリア「慕わしき人の名は」ではとてもシンプルな美しい旋律を付けています)ですが、父親が娘を汚したマントヴァ侯爵に対する復讐を宣言すると・これに対し娘の方は驚くほど激烈な反応を示すのです。最後の2分間くらいのカラスのジルダの表現をお聴きいただきたいですが、清純なイメージをかなぐり捨てて・生々しい女の感情表現を吐露しています。この場面の歌詞を忘れてカラスの歌唱だけを聴くならば、これはまさに勝利の宣言に違いありません。彼を守るために私は死ぬのだという勝利宣言、彼女が何をするつもりかこの時点では分かりませんが、第4幕でジルダはそれを実行することになります。ジルダはその悦びに倒錯しているのだと分かる、これはまさに「かぶき的心情」の表現なのです。これと似たようなキャラクターを歌舞伎に求めるならば、「曽根崎心中」のお初、「摂州合邦辻」の玉手御前辺りでしょうか。或いは「妹背山」のお三輪もそうかも知れませんね。

・女優カラスを知るためには、遺されたプッチーニの歌劇「トスカ」第2幕映像(1964年9月ロンドン)でのトスカの演技を見ることをお勧めします。(こちらご覧ください。)この時期のカラスの声は50年代前半の全盛期からはちょっと・・かも知れないが、これも芝居巧者のゴッビのスカルピアとカラスのトスカのぶつかり合いは、これが映像で残っていることを神に感謝したくなるほど素晴らしいものです。この映像で見られるドラマのリアルさ・生々しさは、オペラという・或る意味反写実の手法であるのに、恐らくストレート・プレイでこの場面をやったとしても・この映像の足元にも及ばないと感じます。むしろ音楽があるからこそ一層ドラマティックなものになるのです。ドラマに於ける写実(リアル)とはこう云う事だと実感できます。このことは例えば歌舞伎の義太夫狂言についても同じことが言えます。

ちなみに大抵の場合トスカはナイフを握ってスカルピアが近づいてくるのを息を止めて待ち構えている(つまり殺意があるわけ)のだが、カラスのトスカはスカルピアが近づいてくるのを身をよじって逃れ・反射的にテーブルにあるナイフを掴んでスカルピアを刺す(つまり殺人は衝動的であって明確な殺意はないことになる)のです。(この稿つづく)

(R7・4・27)

平成25年・2013・3月渋谷・PARCO劇場での三谷幸喜作「ホロヴィッツとの対話」では、名ピアニスト・ウラディミール・ホロヴィッツとその妻ワンダが、ピアノ調律師フランツ・モアの家に招待されて、芸術家気質でよく有り勝ちな、「私は芸術家だから何でも許される」と云わんばかりの、我儘で常識はずれで気儘な振る舞いと要求、スレ違いの会話を繰り広げて大いに笑わせます。しかし最後の方で若くして亡くなった娘ソニアのことを思い出してホロヴィッツ夫妻はしんみりしてしまうわけですが、それで芝居は「偉大な芸術家であっても、やっぱり一人の寂しい普通の人間なのだなあ」と云うところで終わります。

三谷幸喜らしい切り口で・その手際は鮮やかなものですが、吉之助は臍曲がりですから、「で・・それでどうしてこの芝居の主人公がホロヴィッツでなければならないの?」と感じてしまいますね。天心爛漫なホロヴィッツの姿は、晩年の映像ドキュメンタリーなどで音楽ファンにはおなじみのものです。ホロヴィッツも確かに「一人の寂しい普通の人間」である。けれども、やっぱりホロヴィッツは「一流の芸術家」なんて形容詞などはるかに飛び越えた偉大な存在なのです。そこをちゃんと描いてくれないのであれば、ホロヴィッツのドラマにならないのではないか。音楽談義が欲しいわけではない。長年のホロヴィッツ・ファンにとっては、そこが大いに不満でありました。ここで芝居の「ドラマティック」ということが気に掛ります。

名歌手マリア・カラスを主人公にした芝居もまた同じ問題を抱えることになります。芝居のなかで素晴らしい歌が聞きたいのではなく、カラス賛美が聞きたいわけでもないけれど、そこにカラスの「生きざま」が表われていないのであれば、「偉大なオペラ歌手であっても、やっぱり一人の寂しい普通の人間なのだなあ」という芝居になってしまいます。これでは芝居の「ドラマティック」にならないのですよね。ただ対象を下げているだけのことになります。

本稿冒頭で「「自分(吉之助)がカラス信者であることと、そのようなゴシップ的興味とはまったく無縁である」と言い切りたいのは山々であったけれど、実はそうではなかった」と書きましたけれど、そこがテレンス・マクナリーの本作「マスタークラス」の「ドラマティック」と大いに関係することになります。

芝居を観に来るお客さんの動機は様々です。なかにはオペラのことをよく知らないで来た方もいると思いますし、そういう方の方が多いかも知れません。しかし、オペラをよく知っている人でもマリア・カラスのプライベートな事を全然ご存知でない方であると、この「マスタークラス」はちょっと理解が難しい芝居になるかも知れません。そんなに立ち入ったゴシップ話ではありません。このことは芝居のなかでもカラスの独白として語られてはいますが、すなわち

・ひとつは、カラスは小さい頃から容姿に対するコンプレックスが強かったことです。歌手デビュー時のカラスは並みでなく太っており、それを嘲笑われたことから奮起して大減量に取り組んで、それで美しさを勝ち得たこと。しかし、その代償は大きく、輝かしい声を急速に失なうことになったことです。結果としてカラスの歌手としての名声は十数年ほどの短いものでした。(以上が第1幕に関連するアウトライン。)

・もうひとつは、カラスは家庭的に貧窮して育ち、贅沢への渇望が強かったことです。芸事をやるにはお金が要る。この願望のためカラスは大富豪と付き合いましたが、男の方は芸術にはまるで理解がなく、社交界で話題の歌手カラスを傍に置いて自分の箔を付けたいだけのことでした。けれどもカラスは、歌唱芸術の更なる高みを目指し、オペラ歌手としての名声と、女性としての美しさと富と、そして「愛」と・・これらを全部自分のものにしようと格闘して、一気に全部を失うことになってしまった・・・。(以上が第2幕に関連するアウトライン。)

と云うことです。これらをカラスの「生きざま」と呼ぶことにします。今回吉之助は「マスタークラス」を見ていて、結局これまで吉之助が聴いてきたカラスの歌唱がカラスの「生きざま」と分かち難く重なり合っていたんだなあと云うことを改めて考えざるを得ませんでした。ここで芝居の「ドラマティック」が生きて来ることになります。それはマリア・カラスでしかあり得ないものになるのです。(この稿つづく)

(R7・4・29)

マリア・カラスが出演した最後のオペラは、1965年7月ロンドン・ロイヤルオペラでの「トスカ」の舞台でした。その後1973年秋にディ・ステファーノとのジョイント・リサイタルのワールド・ツアーで歌うまでの約8年間、カラスが公衆の前で歌うことは一度もなかったわけで、この期間がカラスにとって最も苦しかった時期になります。そのなかで1971年10月からほぼ半年、ニューヨークのジュリアード音楽院で行なった「マスタークラス」は、カラスの芸術を知る上での重要な機会であるばかりでなく、カラスがオペラ歌手として再生への模索を繰り返していたであろうことを考えると、彼女の人生のなかでひときわ重い意味を持ちます。

ジュリアードでの23回の講義(時間にして46時間)の録音が残っています。吉之助も解説本を通じて・その抜粋(ダイジェスト)を耳にしてはいますが、この種の講義(レッスン)は・歌唱に限らずピアノでも指揮でも同じことですが、基本的には教師と生徒との相対で行われるもの(つまり非公開で行われるべきもの)ですから、吉之助のような音楽ファン程度が聴いて決して分かりやすいものではありません。それでも得るところは大いにあります。ここで云う「マスタークラス」とは、歌唱の技術や楽曲の解釈を伝授してもらう場と云うことではなくて、教師と生徒との「生きざま」の交流に触発されたところで歌唱に関する高次の極意を生徒は「何か」を掴み取る(或いはそうならない場合もある)、それがどうなるかは誰にも分かりませんが、それを脇に居て聞いている人(聴講者)もそのような現場に感応して「何か」を掴む(もちろんそうならない場合もある)と云うことだと思います。

戯曲「マスタークラス」の作者テレンス・マクナリーは、ふと目に付いたポスターに誘われて或る歌手(マリア・カラスではない誰か)のマスタークラスを聴講して、「アッこれは芝居と同じだ」と直感したそうです。マスタークラスの芝居を大好きなカラスを主人公にして書けたら・・と思って、その時の出だしの言葉「No Applouse(拍手はやめて)」とお終いの言葉「That's that(今日はこれまで)」だけをメモにそっと書き留めたそうです。後は主人公(カラス)に語らせれば良かったのです。だからマクナリーの「マスタークラス」は、実際のカラスのジュリアードでの講義の引き写しではないのですが、主人公は存分に「カラスらしく」振舞っています。

カラスは歌唱に関し決して妥協をしません。ストイックなほどに、常に最高の水準を求めて戦いを続けます。それだけならば優れた芸術家にそのような人は大勢いますけれど、カラスは私生活においても常にそうだったのです。そこからカラスの「生きざま」が浮かび上がります。しかし、本稿冒頭でも触れました通り、「生きざま」が強烈に反映することが「表現として正しく・優れている」ことに必ずしも直結しないことがしばしばあるのです。人生の歯車が逆回転し始めた時には、「生きざま」が強烈に反映することが傍目にも辛い結果を生むことになります。1970年前後のカラスはそのような苦しい状況にあったわけですが、マクナリーはそこのところを正直に描いています。

吉之助が望海風斗の舞台を見るのは・これが初めてです。(ミュージカルではなく)ストレートプレイへの出演は初めてだそうですが、よく頑張っていました。お洒落ですっきりした印象なのが宜しいですねえ。ソウ辛い場面であってもシャキッと振る舞うのがカラスだと思いますね。

(R7・5・7)