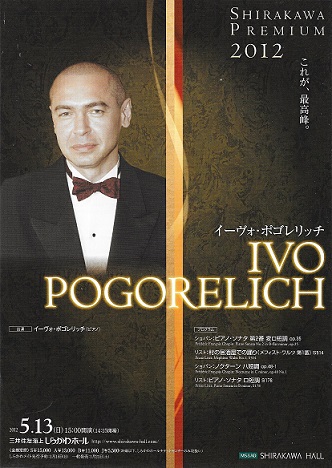

イーヴォ・ポゴレリッチ・来日公演2012

1)

「クラシック音楽雑記帳」をご覧になればお分かりの通り、吉之助の音楽の好みは管弦楽とオペラに偏っていますが、 このところ意識してピアノを聴くように努めています。吉之助はロマン派音楽の発展に対してピアノという楽器が果たした役割ということをよく考えます。ということは当然関心はショパン・リスト周辺に行くことになります 。吉之助はピアノというのはとても浪漫的な楽器であると思っているのです。グレン・グールドがロマン派の作品を遠ざけたのは、あるいはその辺を反義的に 強く意識し過ぎたのかなとも思います。グールドの場合は、そう毛嫌いせずにショパンやリストに取り組んでくれれば良かったのに・もったいないことをしたなあと思います。

「浪漫的」という概念についての吉之助の定義については、別稿「かぶき的心情とバロック」をご参照いただきたいですが、表現様式を古典性とバロック性を両極に 置いた座標軸で見る考え方です。いわゆる古典派音楽 (これはモーツァルト・ベートーヴェンというウィーン古典派をイメージして良いです)がバロック性の方へ傾斜していく過程をロマン派音楽に見るという音楽の聴き方です。したがって、吉之助のピアノ音楽への関心は旋律というより 、むしろ純粋に音響的な問題、音と音の連関・あるいは逆に音と音の乖離ということになると思います。これについてバレンボイムが興味深いことを言っているので・ちょっと引用しておきます。

『音を持続させたいのならば、そして持続的な音から生じる緊張を創出したいのであれば、関係の始まりの瞬間は、第1の音とそれ以前にあった沈黙の間のものだ。次に来るのが、第1の音と次の音との間の関係だ。そうして、これが無限に続いていく。これを達成するために、自然の法則を拒絶することになる。(中略)音を通じて音楽を作る技術は、僕の考えでは錯覚を作る技術だ。』(ダニエル・バレンボイム:エドワード・サイードとの対話・「音楽と社会」)

旋律というのは音の連なりで成り立つものですが、特にピアノ音楽においては個々の音は繫がっているわけではなく、バレンボイムの言う通り・物理現象としては繫がっているという錯覚で成り立っているということです。だから音と音の連関ということの意味をとても強く意識させられます。それは旋律って何?ということにもつながりますし、ロマン派音楽が表現しようとした文学的・あるいは絵画的イメージってそもそも何?という疑問にも発展していきます。 ロマン派音楽が作り出すイメージも錯覚なのであろうか?ということ を考えてみなければならぬわけです。そういうことを考えさせてくれるピアニスト、と云うよりもそういう問題に否応なく対峙せねばならなくなるピアニストが、どうやらイーヴォ・ポゴレリッチというピアノストではないかと思うわけです。芸風から言うと吉之助の好みは新古典主義的な芸風である( 例えばトスカニーニやカラヤン)ので、どちらかと云えばポゴレリッチは本来好みの正反対に位置すると思うのですが、最近はとにかくポゴレリッチが気になるわけです。というわけで、今回はポゴレリッチのふたつの演奏会を聴いたので・これを材料に考えてみたいと思います。

まず会場に入ると・まるで観客に頓着なしに開演直前までポゴレリッチがピアノに向かってポローンポロンと鍵盤を叩いていたのに驚かされました。こういうのをリハーサルと呼んで良いのか・吉之助は分かりませんが、難しいパッセージをさらって指慣らしをするとか・ 楽器の鳴りやホールの残響の具合を確認するとかいう性質のものではなくて、ただポローン・ポローンと、時に和音とか・音が連なる場面もありましたが、ポゴレリッチは指を変えて単音の鳴りを確認しているだけのように 見えました。これを実に長い時間を掛けて何度も行なうのです。しかし、この儀式みたいに単調な作業がポゴレリッチにとって必要であったのは、吉之助が思うには、恐らくひとつの音を同じ音量で・同じ長さだけ鳴らすこと・鳴らし切ること、これをすべての指で等しくコントロールできること、これを丹念に何度も何度も確認していたということであったと思います。それは開演数分前になってポゴレリッチが着替えの為楽屋に引き上げた後・調律の方がやってきて鍵盤を叩き始めた時の音との違いを聴けばすぐ分かることです。これは当然のことですが・ポゴレリッチの音はまさに響きの色彩が煌めくような・そのような全然違う別種の何ものかであって、「猫が鍵盤の上を歩いても同じ音が出る」という類のものではなかったのです。そう云えば、ポゴレリッチはインタビューでこういうことを言っていましたね。

『最も基本的なことは、ひとつひとつの音符の長さを正確に読み取ることです。各音の持つべき長さを知った後、音の前後の重なりを知ればよいでしょう。続いて各声部の区別、表現の方向を考え、表情を加えます。これが全部できたら、作曲家のその他の指示を検討します。』 (今回の来日直前のKAJIMOTOによるインタビュー)

武智歌舞伎の修行で・若き扇雀(現・藤十郎)が能の片山九郎右衛門宅に預けられて・来る日も来る日も畳の縁をすり足で歩く練習ばかりさせられたという話がありますが、歌舞伎の舞台の基本も立ち姿・歩く姿というホントに何気ないところから始まるわけです。ひとつの音が正しく意図された音量と長さに取れているかを確認するのは、舞台での正しい立ち方・歩き方を確認することに等しいのです。ポゴレリッチはそのような基本に立ち返るということを、当たり前のように日々実践しているということなのですね。 (この稿つづく)

(H24・5・19)

吉之助が聴いたポゴレリッチの2012年来日公演の最初のプログラム(5月7日・サントリー・ホール)は、ショパンのピアノ協奏曲の第1番と第2番というものでした。第2番はポゴレリッチの昔からのレパートリーで、2010年来日公演ではデュトワ指揮フィラデルフィア管との共演でこれを聴きました。 オケに対抗心むき出しで・故意にこれを挑発するようなソロで、まことに怪演というか・吉之助にとって実に面白い演奏会でした。一方、第1番の方はポゴレリッチの最近のレパートリーで、確か2010年夏頃からのものです。ここ2年ほどポゴレリッチはこの2つの協奏曲をフルオーケストラではなく、弦楽四重奏(クレモナ四重奏団と)・あるいはもう少し弦を増強した数人の編成で繰り返し演奏を試みています。今回の公演では15人の弦楽合奏(山下一史指揮シンフォニア・ヴァルソヴィア)との共演です。

まず弦楽合奏版でのピアノ協奏曲という編成ですが、こういう編成で行なわれることは19世紀のショパンの時代には珍しくなかったそうです。フルオーケストラを揃えるのは今でも簡単ではないわけで、それを室内楽・弦楽合奏で演奏するのは必ずしも お手軽な「代用」ということではなく、色々な場所でできるだけ低負担で上質の音楽を楽しみたいというニーズがあったからです。リストの編曲物(リゴレット・パラフレーズなど)もそうですが、そこに現代とは異なる生活と音楽(当時はクラシック音楽とは呼ばなかったと思います)との 深い係わり合いを感じ取ることができます。今回の公演で弦楽合奏を起用した理由を、ポゴレリッチ自身は「親密さ」にあると語ったそうです が、まさにそのことを言っていると思います。しかし、現代において・フルオーケストラ版を知った上で弦楽合奏版を聴くことになると、やはり別の作用が聴き手に起こるようです。フルオーケストラの分厚い響きは、バロック的なもの(=ロマン的とほぼ同義であると考えてよろしい)を想起させます。フルオーケストラと比べると弦楽合奏の響きは色彩としては淡彩で・水墨画っぽく感じられます。その淡い響きが古典的な・調和を目指す方向に作用するということです。そう考えると、2010年の怪演を聴いた吉之助としてはそこにポゴレリッチの意図を勘繰らざるを得ません。それは弦楽合奏に対するポゴレリッチのピアノは調和を志向するのではなく、これを破壊する・あるいは掻き乱す方向にバロック的に作用する・ポゴレリッチの意図はそこにあるのではないかという のが吉之助の当初の予想でした。

今回の演奏を聴くと、吉之助の予想は半ば当たり・半ばはずれたようです。弦楽合奏の響きが古典的・調和的に作用するということはまったくその通りでした 。その響きは柔らかく・ピアノの打楽器的な響きを緩和するように感じられました。ポゴレリッチのピアノの低音が強く響く・あるいは大きくルバートする瞬間にバロック的な様相が現出する場面は確かにありました。例えば第1番第1楽章のピアノが登場する最初の場面などがそうです。そういう瞬間が実にポゴレリッチらしいと思えましたが、そのような瞬間は続く軽いタッチのフレーズにすぐさま掻き消され、全体として はポゴレリッチは伴奏に付かず離れず調和を志向していたように感じられました。まあこれは考えれば当然のことで・ポゴレリッチによって編成され・彼の解釈に沿って伴奏している弦楽合奏ですし、デュトワのようなビッグ・ネームに対する時とは心構えからして全然異なるわけです。吉之助としてはポゴレリッチのよう に強い個性を持ったピアニストの場合は、やはりフルオーケストラとがっぷり四つに組んだ方がその特性が発揮できるということを改めて確認したというところもあり (しかし正直言えばポゴレリッチの解釈にお付き合いできる度量のある指揮者は限られるというのが現実だということもあるが)、今回の弦楽合奏版に両手を挙げて良かったということでもないのですが、それにしてもポゴレリッチから親密さとかいう言葉が出てくるとなると、2010年来日時と比べるとポゴレリッチの精神状況も変化したのだろうということを思いました。

そのようなポゴレリッチの変化はふたつの協奏曲の緩徐楽章に共によく出ていたと思います。2010年のデュトワとの共演の時も緩徐楽章はひときわ素晴らし いものでしたが、この時は瞑想の底に落ちていくような危うい感じがありました。ひとつの音を弾いた後、次の音を探し求めるような感覚がまずあって・その確信が得られたところで次の音が鳴るという風で・これでは当然テンポは遅くなりますが、その息の深さは 尋常でないものでした。そこがポゴレリッチらしいところであったわけです。今回の演奏では息の起伏という点では高低差は小さかったかも知れません。テンポもいくぶん速くなったように思われます。今回のポゴレリッチの緩徐楽章で 印象深かったのは 息の深さと云うことではなく、そこに安らぎというか・落ち着きが感じられたことでした。弦楽合奏版の成果ということもあったと思いますが、その清冽な音楽の流れにポゴレリッチの変化が確かに感じられました。解釈としては、長年弾き込んでいるせいもあるか、第1番よりも第2番の方がしっくり来ていた気がします。それにしてもポゴレリッチのピアノで聴くと聴きなれた曲でも旋律の彫りが深くなって・別の曲を聴くような心地がして、とても面白いのは相変わらずで した。(この稿つづく)

(H24・5・27)

今回の梶本音楽事務所の来日公演のチラシには、「ポゴレリッチの演奏は通常より時間がかかる場合が多いため、終演時間が遅くなる可能性がございます」という注意書きがありました。確かに前回来日公演の時はせいぜい2時間半かと思っていたプログラムが3時間半かかって驚きました し・途中で退席する方が続出したそうですから、お客様に一応ご注進という 主催者の配慮ということかと思います。しかし、解釈が変わっている・テンポが遅い・演奏時間が長いということばかり喧伝されるのもチトまずい。ポゴレリッチが変わったピアノストだという先入観で聴かれるのも困ったことだと思います。ショパンの第3ソナタ・通常25分程度のところが50分、それが許容範囲を越えるとか・越えないとか、まあ確かに遅いことは遅いですが、そもそも「許容範囲」とは何のことだねと言いたくなります。少なくとも吉之助は、ポゴレリッチの演奏は確かに長く感じることもないではないですが、こっちが付いて行けるかどうかというのは別の問題で、ポゴレリッチの音楽の緊張感が途切れることはないし・弛緩してはいないということは認めたいと思います。

前回(2010年)の時はひとつひとつの音がバラバラになろうとするのを強い力で必死に繋ぎとめ・そこに連関した意味を与えようとする・それが結果として音楽として聴こえるという感じがあ りました。この時の感想として「もはやショパンもブラームスも消し飛んでまるで現代音楽みたいだ」という批判を読みました。この方の言いたいことは吉之助にもよく理解できます。その方は音楽が分解する方向へのベクトルを強く感じたに違いありません。逆に吉之助の方はバラバラな音を繋ぎ合わせて音楽が生成していく方向への力を感じていたわけですが、恐らくこれは背中合わせなのです。バラバラになろうとする力が強いから、繋ぎとめるための力も強くなければならないわけです。ポゴレリッチの演奏には一歩間違えると音楽が分解しかねない危ういところに立っているという緊張感が漂っていました。しかし、今回 来日のポゴレリッチはかなり趣が変わってきたようです。

5月13日・名古屋しらかわホールでのリサイタルでのポゴレリッチを聴いて感じたのは、音がバラバラになろうとする力と・繋ぎとめるための力が拮抗している感じは依然としてあるのですが、危うい印象があまりなかったということです。緊張感が弱まったということではないです。それは今回のリストのロ短調ソナタの演奏を聴いても分かります。音を極限まで引っ張る傾向は依然として出ています。演奏も後で聞くところでは50分近く掛かったようですから、やはりポゴレリッチはポゴレリッチであったということは間違いない。変化した点は緊張が弱まったということではなく、音を制御する行為に対する余裕が生まれてきたということです。こちらが聴いていて苦しくなる危うさが薄らいだことです。今回の演奏ではその変化が、ショパンの第2番のソナタの方によく出ていました。こちらが身構えていたせいもありますが、意外に感じるほどテンポはノーマル(何をノーマルというのか分からないが、要するに一般的に聴くテンポに近かったということ)。しかし、音楽の彫り・ひとつひとつのフレーズの陰影が実に細やかなのです。それは音のコントロールが絶妙であるからに他なりません。ひとつひとつの音の響きが混濁することなく、それぞれの位置を正確に主張しています。そこで前述したことに思い至るわけですが、ひとつの音を同じ音量で・同じ長さだけ鳴らすこと・鳴らし切ること、これをすべての指で等しくコントロールできること、十六分音符は十六分音符の正確な長さ、ピアニッシモはピアニッシモの正確な音量をきっちりと計れることがポゴレリッチの場合には完璧に出来ているということを感じるわけです。

今回のプログラムですが、ショパンの葬送行進曲付きソナタ、リストのメフィスト・ワルツとロ短調ソナタということで、全体的には「死」あるいは「地獄・煉獄」というイメージで括られたプログラムのようにも見えます。しかし、今回のポゴレリッチの演奏ではこちらが聴いていて苦しくなってくるような危うさがなく・逆にそれが完璧にコントロールされているという安心が聴き手にありますから、そこで描かれている死とか煉獄というものが、それがどれほど暗く・深刻に・真に迫って描かれていたとしても、それが最後に崩壊に至るとか・無に帰すということは絶対にないということが確信として感じられるのです。ですからプログラムの主題が「生と死」であるとしても、ポゴレリッチの演奏は「生」あるいは「愛」のベクトルを向いていることが感じられます。これはショパンの第2ソナタ・有名な葬送行進曲を聴けば分かります。その中間部で聴かれる安らぎの表情は実に深いものでしたし、だからこれは葬送ではあっても・この人は一生懸命にその人生を生きたのであろうなあと思える方のための葬送です。死んじゃったら人は誰でも無に帰すんだよというような葬送ではありません。最後の曲目であるロ短調ソナタは深い低音の一撃で締めくくられますが、むしろその直前のピアニッシモのかすかな高音が非常に大事です。それは煉獄のなかのかすかな光明に感じられます。それがなければ人はこの世に生きていけないような光明なのです。それが最後の低音で断ち切られていると思うかも知れませんが、そうではありません。光明が閉じられたというバロック的な終末のイメージではなく、ついに救いが見出されたという古典的な完結したイメージです。吉之助がポゴレリッチのリストのソナタの最終音から聴き取ったものはそういうものでした。

まあそれにしてもひとりの同時代演奏家の変化(成長)を追っていくことは実に興味のあることです。吉之助にとってポゴレリッチはこれからも眼(いや耳か?)の離せないピアニストでありそうですし、恐らく次回も期待に違わないものも聴かせてくれると思います。

(H24・6・3)

(ちなみに今回リサイタルのプログラムは下記の通りでした。)

ショパン: ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 op.35 「葬送」

リスト: メフィスト・ワルツ第1番 S.514

* * *

ショパン: ノクターン ハ短調 op.48-1

リスト: ピアノ・ソナタ ロ短調 S.178