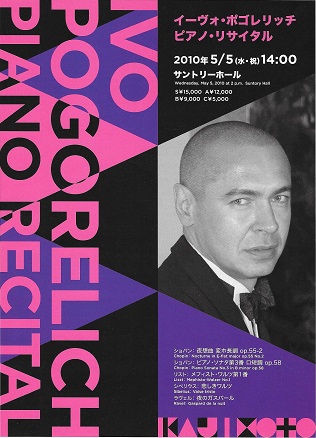

イーヴォ・ポゴレリッチ・ピアノ・リサイタル2010

○イーヴォ・ポゴレリッチ・ピアノ・リサイタル:その1

本年(2010)はショパン生誕200年ということでショパン関連企画が多いのですが、5月の連休限定で丸の内の丸ビルホールでショパン展があってマズルカ・作品6−2の自筆譜が展示されるというので、連休最後の日 (5日)にちょっと見てきました。作曲家の自筆原稿というのは印刷された楽譜とはまた違ったインスピレーションを与えるものです。モーツァルトの原稿は清書したのかと思うような綺麗な原稿なので驚いてしまいます。現実の創作はそんな簡単じゃなかったでしょうが、頭脳のなかですっかり出来った音符を紙に写しただけというような印象で、さすが神童モーツァルトだなあということを改めて思います。ベートーヴェンの草稿は髪をかきむしり・ウンウン唸り・歯軋りしながらペンを走らせたかと思う・書き直しがあちこちにある汚い原稿で、これは楽聖のイメージに何となく似合うので妙に納得されられます。ショパンの手書原稿も書き直しが多いのにはちょっと驚きましたが、ベートーヴェンのような苦闘の感じはあまり見えないようです。ふっと思いついた旋律を書き留めて・また思い直してやめるという試行錯誤がわりと軽いタッチで、流れるように作曲が進められているように思われました。まあこれは曲の性格にも拠るかも知れません。ベートーヴェンが交響曲で苦闘するのと負荷が違うことは確かです。それにしてもショパンの草稿では斜線を引いて削除した元の音符がはっきり読めて・ここから創作過程が伺えるので、音符が読める方には面白くてたまらないだろうと思いました。残念ながら吉之助はその域まで行きません。

吉之助も日常パソコンに向いて原稿書いて・ある種の創作活動をしているわけですが、書き始めの原稿と・推敲して出来た原稿を振り返ってみれば、てにをはを直すのはもちろんですが、文章の前後が逆転したり、間に違う文章がはさまったり、時には大きな文章をごっそり落とすこともあるわけです。時々原稿を段階を追って直した順番にサイトで並べてみたら、吉之助の思考過程がご披露できてちょっと面白いかなと思うことがありますが、ショパンの手書楽譜を見ながらそんなことを考えておったわけです。吉之助が文章を書いていて一番気にするのは「流れ」です。文章の流れが突っ掛かるのが吉之助は嫌なので、できるだけ声を出して読む時にスムーズに流れるような感じの文章にしたいということを考えます。論理は基本的には流れに拠るものですから、文章が流れない時は論理が巧くないことが多いものです。その場合は思い切って文章を入れ替えたり、突っかかる箇所を書き直したりします。しかし、文章の流れが整うポイントというのは実は勘所の語句の選び方にあると思いますねえ。その語句を選んだことで・文章の流れが一気に転換できて・後の文章がさらさら流れていく・そのような劇的な変化が起こる場合があるのです。これは日々文章を書いてうんうん唸っている方ならば理解できると思います。

吉之助はショパンの楽譜を研究したわけではないですが、ショパンの音楽の行き方からしますと、ある旋律が別の旋律へ移行していく過程のところ・変化する直前の旋律の持って行き方が常にポイントであると感じます。パターンとしてはある美しい旋律が反復されるところで・音階が半音ほど微妙に変化することが多いようです。ここの音符の置き方で次の旋律の入り方が全然変わるのです。だからショパンはそこの音符を熟慮を重ねて・選び抜いた後に書いていると吉之助は思います。次の段階に入る直前に「ここから局面が変わるぞ」というサインになる音符がどんな曲にもあるものです。しかし、ある特定の一見さりげないような音符が重要な意味を持つということがショパンの場合は特に多いようです。吉之助の感じるには、それらは半音階あるいは不協和音であることが多い。それがショパンの音楽の繊細な印象を生むと吉之助は考えているのです。

ベートーヴェンですと論理(ロジック)の積み上げの結果として旋律の変化が生じるということなので、その印象は当然重いものにならざるを得ません。ショパンの場合はその必然は感性から生じるものですから、時期や環境をちょっと違えて作曲したならその旋律はまったく別の経路を辿ったかも知れぬというようなことが考えられます。先ほど吉之助が「ショパンの試行錯誤はわりと軽いタッチで行なわれているように感じられる」というのはそういう意味なのですが、もちろんベートーヴェンと同様、ショパンの試行錯誤も確かな必然を以って行なわれているのです。 その必然が生じるきっかけとなるべき大事な音がショパンにはあると思います。試しに吉之助が「この音を大事にしたい」と感じる箇所をスコアで示してみても良ろしいのですが、吉之助が何故そう感じるかというのは論理的に説明するのがちょっと難しいです。吉之助が言葉を選びながら流れを整えていくのと同じで、ショパンもここではこの音符でなければならぬというものを流れで感じ取っているとしか言い様がないです。ショパンの草稿を見ていて・そんなことを改めて思いました。

(H22・5・29)

吉之助はこれまでどちらかと言えば管弦楽中心で音楽を聴いてきましたが、このところピアノを意識して聴くようにしています。ところで現代最高のピアニストであり・指揮者であるダニエル・バレンボイムが こんなことを言っています。

『僕は、音楽はいろんな意味で物理的な法則への反抗だと思っている。そのひとつが沈黙との関係だ。(中略)これはサウンドの現象学だ。サウンドが一過性のものであるという事実。サウンドは沈黙と極めて具体的な関係も持っているという事実。僕はよくこれを重力の法則と比較する。(中略)音を持続させたいのならば、そして持続的な音から生じる緊張を創出したいのであれば、関係の始まりの瞬間は、第1の音とそれ以前にあった沈黙の間のものだ。次に来るのが、第1の音と次の音との間の関係だ。そうして、これが無限に続いていく。これを達成するために、自然の法則を拒絶することになる。音が消えていくという、放って置けばそうなることを許さないのだから。(中略)音を通じて音楽を作る技術は、僕の考えでは錯覚を作る技術だ。ピアノを弾 く場合、音がひとつの音から増殖することができるかのような錯覚を作り出すのだが、ピアノには物理的にはそんなことはまったくできない話だ。弾き手はそれに反抗する。ブレージングしたり、ペダルを使ったり、その他いろいろな方法を駆使して、そういう錯覚を作り出そうとする。ひとつの音が増殖するという、在りもしないものを錯覚で作り出し、また音量が低下していくプロセスを遅延させているという錯覚を作り出す。』(ダニエル・バレンボイム:エドワード・サイードとの対話・「音楽と社会」)

実はこれが吉之助がピアノを聴く場合に常に気に掛けていることなのですが、多分このところ吉之助がピアノを聴くことが多くなってきたのはそのせいじゃないかと思ってい るのです。旋律というのは音の連なりで成り立つものですが、個々の音は繫がっているわけではなく、バレンボイムの言う通り・物理現象としては繫がっているという錯覚で成り立っているのです。それならば、旋律とは点(音符)の集合体として捉えるべきでしょうか。それとも線(流れ)で捉えるべきでしょうか。それはどちらでもあるのです。それは光というものが粒子であり・同時に波でもあるという物理的真理を思い起こさせます。一般的には旋律というのは線(前進する力を伴う流れ) であると受け取られることが多いかも知れません。もちろんそれは間違いではありませんが、しかし、線をあまり意識し過ぎると、ひとつの音が持つ個々の意味が弱くなってしまう危険性があります。だから旋律とは音の塊り(点)であるという意識がどうしても必要になるのです。実はひとつの音が持つ意味はその音自体が持っているものではなく、そのひとつ前の音・さらにその次の音の連関によって創り出されるものです。ですから物理現象としては個々の音は切れているのだけれど、音と音が互いに結び合うような形で旋律というのは出来ているのです。ということは音と音との関連性を明確に浮かび上がらせるためには、個々の音が明確に弾き分けられなければならないということなのです。それが出来て初めて旋律という錯覚が産み出されるわけです。

このことは当然ながら台詞の言葉の問題にも強く関連します。だから関係ないように見えるけれど「歌舞伎素人講釈」で音楽のことをしつこく取り上げているのです。別稿「アジタートなリズム〜歌舞伎の台詞のリズムを考える」のなかで音楽学者ハインリッヒ・シェンカーの「装飾音はクラヴィコード(ピアノ)という楽器自体の本来の要求である」という説を取り上げました。その意味はピアノだけがひと りで音楽の世界を完結させることができるということです。オーケストラのルバート・アッチェレランドがどれほど即興的に聴こえようが・実はそれは入念なリハーサルの産物であり、指揮者が思い付きで極端なことをしようとすればアンサンブルは無茶苦茶になってしまいます。ピアニストだけが旋律の微妙な表情付け、早く・遅く・短く・長くを自分だけの意志で自由自在に・しかも真の意味で即興的に操ることができます。逆に言えばピアノ作品には作曲者の時代の気分を直接的かつ濃厚に盛り込むことができるということです。このことはショパン・リスト・ブラームスを始めロマン楽派の作曲家の多くが優れたピアノストでもあったこととも密接に関連します。だから19世紀音楽芸術のバロック性ということを考える為にピアノ曲をもっと知る必要があるということで吉之助はこのところピアノ曲をよく聴くのだろうと自己分析しています。ただ吉之助の場合は古典的に締まった表現の方が好きというところが個人的な好みとしてはあるのですが、ショパン演奏の場合でもそれぞれの装飾音はその楽節の意図・表情付けによって、早く・遅く・短く・長く・強く・弱く演奏されるべき解釈の余地は結構大きなものがあるのかも知れませんねえ。

グールドとかブレンデルのような例外は確かにいますが、ピアニストでショパンの曲を弾かずに済ますということは普通はまず考えられません。誰でもショパンを弾きますが、「この旋律のこの一音」の重さを聞かせるピアニストは意外と少ないと思います。多くの場合は旋律の流れに乗ってしまっているようです。まあそれも確かに心地良いのですがね。ショパンが流れを吟味して整えて作曲しているのですから、その流れに乗りさえすれば確かに心地良く出来るのです。しかし、「この旋律のこの一音」の重みが流れに埋もれてしまって見えてこない・そのような演奏が少なくないように思います。しかし、超一級と言われる ピア二ストは「この旋律のこの一音」というこだわりの箇所(もちろんその箇所はその人の解釈によって違っていて良ろしいわけです)と独自の響きを確かに持っているものです。ショパンの自筆原稿などを見ながら・そんなことなど考えていたのですが、その足でイーヴォ・ポゴレリッチのリサイタルを聴くためにサントリー・ホールに向かいました。音の響きへの特異なこだわりを見せるという点で現代のピアニストのなかでポゴレリッチは際立った存在かも知れません。

(H22・6・5)

○イーヴォ・ポゴレリッチ・ピアノ・リサイタル:その 3

この日(5月5日)のサントリー・ホールでのポゴレリッチのリサイタルは午後2時に開演でしたが、リサイタルが終わって外に出て時計を見たら何と午後5時20分を過ぎていました。最初ポゴレリッチが登場するまでたいぶ待たされたのは事実ですし、演奏者の希望により小品一曲追加されたということもありますが、このプログラム曲目ならばどれほど遅く弾いても終わるのはせいぜい午後4時半前というところかと思っていたので、時計を見て一瞬信じられなかったのですが、まあそれくらいポゴレリッチは遅いテンポで弾いていたということです。後で聴いた話によるとこの時のショパンの第3番のソナタも50分近く掛かっていたようです。普通なら25分程度の曲ですから、倍近い遅さということです。ただし吉之助は確かに遅いテンポだと思って聴いていましたけれども(ソナタの第3楽章は この楽章これほど長かったかなあと思って聴いておりましたが)、その音楽に完全に引き込まれていて・その遅さが全然気にならずにいたので、リサイタルが終わって時計を見た時には1時間ほどすっ飛んだような感覚で相対性理論でタイム・スリップしたような気分でした。こういう感覚の演奏会は初めてで・これは非常に興味深いことでしたが、マチネーで良かったと思いました。午後7時開演のリサイタルだったら、帰りの電車の時間が心配になって落ち着いて聴けなかったでしょうね。吉之助はポゴレリッチのテンポの遅さについては・近年のポゴレリッチの評判を聴いていたので決して驚きはしなかったのですが、早い箇所は誰よりも早く弾いて、遅い箇所は楽譜の指定を2倍・3倍にも引き延ばし、フォルティッシモは吼える如きの大音量・ピアニッシモは注意して聴かないと聴き取れないほどかすかな音ということで、なるほど聞きしに勝るエキセントリックなピアニストだなあと思いました。

それにしても吉之助が心底揺すぶられたのは、ポゴレリッチがひとつひとつの音符をまるで慈しみ・味わい尽くすかの如くの態度でした。これはもちろん他のピアニストが音符を大事にしていないということではないので、誤解のありませんように。しかし、ポゴレリッチの場合はその真摯さが尋常ではなく、その一音が完全に鳴り切ってその役割を終わるまでは次の一音は決して弾けないかの如くなのです。こうなると必然的にテンポは遅くならざるを得ません。その結果、その音とその前の音との関連が実によく分かります。そしてその音が響き渡っている時、旋律が正しく繫がるために次に鳴り響く音をどこに置くべきなのか・その方向性を探し求めるような感覚があって、その確信を以って次の音が弾かれるという印象があります。つまりポゴレリッチの弾く旋律はまさしくその場において生成する・定められた手順によって再現されているのではないという印象になるのです。それは聴き手に異常な集中を強いますが、一旦演奏者の息に乗って・その旋律生成の過程を一緒に辿っていくならば、その後ろに聴こえるものは確かに旋律となっているのです。吉之助は(曲は違いますけれど)ショパンの自筆譜を見た直後であったせいもあるのでしょうかね。ポゴレリッチのピアノを聴きながら、ショパンが曲を書いた時の心の動きを思い起こさずにはいられませんでした。この日のリサイタルの評判を聞くと賛否両論、と言うよりも否の割合が多いようです。しかもかなり音楽を聴き込んだらしい方でもそのような声が多いようです。これは音楽の破壊だとか、もはやショパンもブラームスも消し飛んでまるで現代音楽みたいだと言う非難は、まあそういう声が出てくるのも吉之助も無理からぬところだと思います。ポゴレリッチの弾く旋律は粒(音符)の肌さわりが際立っています。音のツブツブ感覚が強くて、流れの感覚が弱いと言う人がいるかも知れません。箇所によっては音楽の推進力が乏しいと感じられるのも事実かと思います。しかし、この状態で音楽がまったく弛緩しないのは、ポゴレリッチの旋律の息の持続力の強さが尋常ではなく、なおかつ音と音との関連性を明確に際立たせるだけの抜群の技量を持っているからなのです。分解しているように聴こえても・流れをつなげて旋律を成立させようとする意志が響き自体に確かに感じられる音楽なのです。これは驚くべきことだと思います。「歌舞伎素人講釈別館・クラシック音楽雑記帳」をご覧になれば分かると思いますが、吉之助の音楽の好みはどちらかと言えば新古典主義的で・かつきりと理知的な演奏様式が好みですので、ポゴレリッチは吉之助の好みからすると本来かなり遠いはずです。しかし、吉之助が今回ポゴレリッチに非常な興味を抱いた理由は、前章で書きましたが「ピアノだけが自分ひと りで音楽世界を完結させることができる」というテーゼに拠るのだろうと思っています。吉之助はこれが19世紀ピアノ音楽の本質だと思っているのです。それゆえピアノ音楽は個人の個の感覚に左右されるところが大きいし、またそのような表現が許されるのかも知れぬ・その可能性を考えています。吉之助が現在関心を以って研究しているところの19世紀のピアノ音楽のバロック性ということをポゴレリッチは多少極端であるとしても・とても明瞭に全開で表現していると考えます。残念ながらグールドは19世紀ピアノ音楽をレパートリーにすることをほとんどしませんでしたから、ポゴレリッチはその渇を癒してくれることになりそうです。グールドは演奏会をキャンセルして録音活動だけに専念したわけですが、逆にポゴレリッチは90年半ばくらいからは公式録音はなく・現状は演奏会でしか聴けないピアニストとなっています。表面的なところは対照的ではありますが、内面的にふたりはとても良く似たピアニストだと思いますねえ。

(H22・6・14)

○イーヴォ・ポゴレリッチ・ピアノ・リサイタル:その4

それにしてもポゴレリッチの紡ぎ出す演奏を聴くことはゲミュートリッヒカイト(音楽を聴く愉しみ)と対極にあることは確かなようで、深い思索と苦悩の洞窟を行く・ 聴衆もその道程を共に歩むかのようでした。そう言えば舞台を暗くしてピアニストだけ薄明かりで浮き上がらせた照明も何やら黒ミサの如き雰囲気を醸しだしておりましたね。吉之助も聴いている間は没入して時間が経つのを忘れていましたが、聴き終わってドッと疲れが出たようで・しばらくイメージを伴った音を聴きたくない状態が続きました 。その間ずっと頭のなかでポゴレリッチの低音が響いていたようでした。こんなに疲れた演奏会は吉之助の経験でも初めてでした。しかし、この疲れは吉之助にとってちょっと癖になりそうな疲れでありました。

「ひとつひとつの音符を強調しようとするあまり・音楽の推進力が失われている」とか、「もはやショパンもブラームスも様式感が消し飛んで何の音楽を聴いているのかまるで分からない」と言う批判は確かにごもっともという気がします。ポゴレリッチは1996年頃に相次ぐ身内の死(妻と父親)が引き金になって(それと恐らく1999年3月・旧ユーゴスラビアでの内戦・いわゆるコソボ紛争も影響したでしょう)、神経的におかしくなって2年ほど演奏活動から退いた時期がありました。ポゴレリッチはそれまでも十分過ぎるほど個性的な演奏を聴かせていましたが、復帰後は表現のデフォルメがますます強くなって・世評では「音楽的に壊れた」という言われ方もされているようです。ただし、吉之助はポゴレリッチの演奏は音楽が分解してバラバラになったと感じることはなくて、逆にポゴレリッチの演奏に響きが凝集して旋律になろうとする強い意志(あるいは祈り)を感じますので、その演奏がとても音楽的に感じられます。というよりもポゴレリッチから受け取らねばならぬものがあまりにも多いように感じられます。「この旋律のこの一音」への思い入れがポゴレリッチは人一倍強いのかも知れません。しかし、この種の演奏は演奏者との同時体験で(つまり演奏会で生で)聴くべきもので、録音で聴くにはふさわしくないのかも知れません。「録音では演奏会の雰囲気は捉えられない」という月並みなことを言っているのではなく、日常生活に片足置いたような状態で聴ける種類の演奏ではないということです。ポゴレリッチは90年後半からの公式録音はなく、断片的に聴けるライヴ録音は自宅の居間で気楽に聴くにはどれも辛い演奏です。それで吉之助の場合はちょっと聴いて、間を置いてまたちょっとということになります。他人さまにはあまりお勧めできる聴き方ではないですが、この方が細部の造形でのポゴレリッチの意図がよく分かるようです。

当日のプログラムではショパンの第3番ソナタの後でリストのメフィスト・ワルツ第1番の冒頭部を聴くと、第3番ソナタの第4楽章の激しいリズムが描くものは「煉獄」であったのだなあということが 改めてよく分かりました。しかし、ポゴレリッリの特質が最もよく現れていたのはやはりラヴェルの「夜のガスパール」であったかも知れません。特に「絞首台」から「スカルボ」は音の響きが色彩的イメージをもってユラユラと揺れ動くが如くで、まさに吉之助の考えるところの世紀末芸術の揺れる世界そのものでありました。

(ご参考までに当日のプログラムは下記の通りでした。)

ショパン:夜想曲 ホ長調 op.62-2

ショパン:ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 op.58

リスト:メフィスト・ワルツ第1番

***

ブラームス:間奏曲 変ロ長調 op.118-2

シベリウス:悲しきワルツ

ラヴェル:夜のガスパール(H22・6・20)