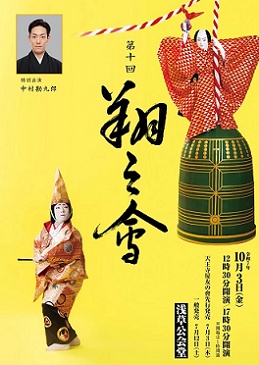

初代鷹之資・六代目勘九郎との競演

令和7年10月3日・浅草公会堂・「翔の会」〜「奴道成寺」・「弥生の花浅草祭」

初代中村鷹之資(白拍子花子実は狂言師左近) (以上「奴道成寺」)

初代中村鷹之資(竹内宿彌・悪玉・国侍・獅子の精)、六代目中村勘九郎(神功皇后・善玉・通人・獅子の精) (以上「弥生の花浅草祭」)

1)鷹之資の「奴道成寺」

令和7年10月3日は浅草公会堂へ、近年成長著しい若手のホープ鷹之資(26歳)の自主公演・第10回「翔の会」を見て来ましたので、ちょっとメモっておきたいと思います。今回の演目は「奴道成寺」と、勘九郎を特別出演ゲストに迎えた「弥生の花浅草祭」(通称・四段返し)の二本立てという意欲的なプログラムです。芝居が欲しいところですが、五代目富十郎が平成期の飛びぬけた舞踊の名手でありましたから、世間が鷹之資に期待するところもまずは舞踊と云うことになるのでしょう。果たして鷹之資もキビキビした活きのいい踊りで、そこに富十郎の面影を見て長年の歌舞伎ファンには懐かしいことでありました。

「奴道成寺」と云うと吉之助は三代目猿之助を思い出します。あまり富十郎のイメージはないナアと思って調べてみたら、平成元年(1989)11月歌舞伎座で一度だけ「奴道成寺」の記録がありますね。「奴道成寺」は立役が踊る「道成寺」のパロディ版ですが、その昔は狂言師左近が白拍子に化けているのがバレたところで女形が登場して「本日は私の代わりに踊ってもらうことにしました」みたいな口上を言って、それから左近が面を取り替えつつ踊る「三つ面(みつおもて)」の趣向が続いたそうです。なるほど「道成寺」と云えば女形の専売特許みたいな舞踊ですから、最初の内はそのような申し訳を付けないと、立役が「道成寺」を題材に取ることが許されなかったでしょうね。現在の「奴道成寺」の元は明治になってから出来た「道成寺真似三面」(どうじょうじまねてみつめん)だそうです。

将来は本曲「京鹿子娘道成寺」に取り組むことになる鷹之資が・前哨戦として「奴道成寺」に挑戦すると云うことです。眼目はもちろん三つ面を使ったクドキです。鷹之資は力一杯踊って気持ちがいいですねえ。今はその心意気が大事。(この稿つづく)

(R7・10・5)

2)勘九郎との「弥生の花浅草祭」

「弥生の花浅草祭」は天保3年(1832)3月江戸中村座で、舞踊の名手であった四代目三津五郎と二代目芝翫(後の四代目歌右衛門)の競演により初演されました。浅草神社(三社さま)の祭礼の踊屋台の山車人形に魂が入って動き出すという趣向です。現在の三社祭は5月の第3土曜日を中心に行われますが、旧暦の江戸時代には3月18日でした。外題を「弥生の花」とするのはこのためです。このなかの「三社祭」が評判で・単独でよく出ますが、他の部分が絶えていたのを復活したのが昭和53年(1978)11月新橋演舞場でのことで、この時のコンビが五代目富十郎と十八代目勘三郎(当時は五代目勘九郎)でした。当時(23歳)の勘三郎は若手のホープで・既に踊りの評判は高いものがありましたが、26歳年長の名手富十郎の胸を借りると云うことであったと思います。

今回(令和7年10月3日)の「弥生の花浅草祭」の眼目は、鷹之資(26歳)が17歳年長の勘九郎の胸を借りて・かつて親同士で評判を取った所縁の演目を踊るということです。今度の立場はちょうど先代勘九郎が富十郎に薫陶を受けた恩をその息子に当代勘九郎が返すみたいな格好かも知れませんねえ。そんな感じに見えたのは、勘九郎が厳しくも優しい兄貴の目線で、時に鷹之資を叱咤激励し・時にさりげなく鷹之資を支えるかのような踊りを見せたことでした。そこに吉之助は現在の勘九郎の芸の進境を確認することが出来ました。

それは最後の「石橋」で勘九郎の「俺に付いて来れるか」と云う感じで獅子が毛をブンブン振り回して鷹之資を追い込んで行き・鷹之資がヘトヘトになりそうなところを必死にこれに食らい付いていったシーンに端的に表われていましたけれど、こういう激し過ぎる毛の振りは吉之助は個人的に好みではないのですが、まあこの場面には「獅子は千尋の谷に我が子を突き落とし・・」という「連獅子」みたいな教育的連想があるのかも知れません。劇場は興奮の渦でしたね。

それにしても吉之助は随分久しぶりに「三社祭」をワクワクして見ました。五代目富十郎と十八代目勘三郎のコンビは両者共に重心が低くて・踊りに向きの体形でした。拮抗したバランスで・一瞬たりとも目が離せない面白さでした。当代勘九郎も踊りは上手いですが、手足は長めで重心がやや高い。だから背が低めの鷹之資とのバランスがどうなるかなと思いましたが、勘九郎は近くに並んだ時には上手く背を盗んで、それでいて長い手足を大きく使えているので踊りが実にダイナミック。鷹之資もリズム感が良く・キビキビした踊りを見せたけれども、あらゆる場面で勘九郎が一枚も二枚も上手。しかし、これはどちらが勝った負けたと云いたいのではなく、当たり前のことなのです。これが年季の違いというものです。鷹之資も大いに勉強になったことでしょう。昭和53年当時の勘三郎も富十郎に対してそのように感じて感謝したに違いない。こうやって先輩と競いつつ・教えられる。こうして歌舞伎の伝統が続いていくわけですねえ。

(R7・10・9)