十八代目中村勘三郎生誕70年記念企画

五代目勘九郎・初役の髪結新三

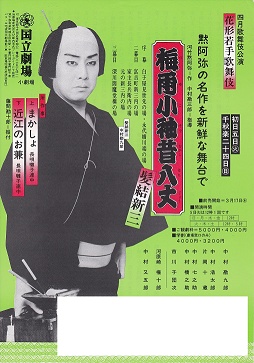

昭和63年4月国立小劇場:「梅雨小袖昔八丈〜髪結新三」

五代目中村勘九郎(十八代目中村勘三郎)(髪結新三)、三代目河原崎権十郎(弥太五郎源七)、二代目中村又五郎(家主長兵衛)、二代目市川子団次(家主女房お角)、三代目中村橋之助(八代目中村芝翫)(手代忠七)、中村浩太郎(三代目中村扇雀)(白子屋お熊)、中村万之丞(二代目中村吉之丞)(白子屋後家お常)、六代目片岡十蔵(六代目片岡市蔵)(下剃勝奴)他

*十八代目勘三郎は昭和30年(1955)5月30日の生まれ。

今も存命であれば令和7年(2025)5月30日が70歳の誕生日でした。

1)勘九郎のターニングポイント

本稿で紹介するのは、昭和63年(1988)4月国立小劇場での・五代目勘九郎(後の十八代目勘三郎・当時32歳)が初役で勤めた「髪結新三」の映像です。吉之助はこの舞台を生(なま)で見ましたが、久しぶりで映像で見直して当時受けた鮮烈な印象を新たにしました。これが実に素晴らしい新三なのです。

もう一つこの映像の大事なことは、収録日が昭和63年4月16日であることです。実はこの日は勘九郎の父・つまり十七代目勘三郎が亡くなった当日のことでした。「役者は親の死に目に会えない」と云われますが、勘九郎もそうでした。前夜から勘三郎の容態は思わしくなかったようです。当日は舞台の最中のため父の死は知らされませんでしたが、新三内での金のやり取りで家主長兵衛が「早く返事をしねえのか」で新三と顔を付き合わせる場面で相手役の二代目又五郎が「ボロボロと涙を流したので、その時に、もしかしてと思った」と、勘九郎が後の会見で語ったそうです。この場面が映像で残されています。

映像で見るその場面は、そうと知って見なければ・(映像はアップでもないし)しかと分からない位のものです。しかし、そう思って映像を見るならば、確かに又五郎の顔がちょっと歪んでいるようにも思われる、その顔を見詰める勘九郎にもホンの一瞬だが声にかすかに震えが来る気配がある、ただしそう思って見なければスラッと見過ごしてしまうほど些細なドラマなのです。しかし、勘九郎にとって・これが大きなターニングポイントになる瞬間であったと思いますね。勘九郎にとっての「父と子の関係」はそれほど濃密なものでした。

親子ならば、声が似るとか・目元が似る・身体付きが似る・癖が似る、まあいろいろあるものです。これは遺伝子を引き継ぐとか・家庭環境でそうなるわけです。歌舞伎役者のことですが、もちろん色々似たところは沢山あるけれど、世代が違えばこうも違うものかと云うか、親子でも世代の違いを感じることの方が結構多いように思いますね。しかし、十七代目勘三郎と五代目勘九郎の親子の場合は、背格好も似てるし・役どころも似ている、普段はそう似てるようにも思わないけど、舞台姿や雰囲気はホントそっくりだなあと思うことが多いのです。歌舞伎界の親子でも・これほど似ると思うのは、この親子だけではなかったでしょうかね。

実を云うと吉之助は、血筋とか家柄とか、そう云う言葉があまり好きでありません。しかし、吉之助が勘九郎に期待したことは、まさに血筋に負うところでした。まず父(十七代目勘三郎)の芸を通して六代目菊五郎の理知的な芸(アポロン)を蘇らせること、次に父を通して初代吉右衛門の情熱的な芸(ディオニッソス)を蘇らせることでした。これについては、武智鉄二が次のように書いているのがピッタリ来ます。

『五代目勘九郎にかけられる期待は、おおむね血筋を負うところが多い。(中略)彼は母方の祖父に六代目菊五郎を、父方の伯父に初代吉右衛門を、それぞれ持っている。競馬のサラブレッドではないが、クモワカの仔のワカクモの仔がテンポイントといった調子である。(中略)菊吉の血を一身に兼ね備えている俳優は、他にはいない。吉右衛門系が情熱的な役者馬鹿系で、菊五郎系はどこか理知的なところがある。(中略)そういう二つの陰陽相反する特徴が、さて具体的にどのように結実しているのであろうか。アポロン的な菊五郎と、ディオニッソス的な吉右衛門、その二神を一身に兼ね備えるということは、人の身で可能なのであろうか。』(武智鉄二:「告解的勘九郎論」・昭和53年・1978・3月・「演劇界」)

傍から見ると、勘九郎は菊吉の血を一身に引いて、つまり歌舞伎界の正統派サラブレッドであり、父親とセットで人気もあって、しかもこれが何より大事なことですが・確かな技芸を持っていました。実に恵まれた環境で育ったわけです。普通にやっておれば、そこそこの努力さえしておれば、そのままエスカレーターに乗って歌舞伎界を背負う役者になると期待された存在でした。「そうなって当たり前」と誰もが思う存在でした。しかし、逆にそれが本人への相当な重圧(プレッシャー)になっていたのです。周囲から「出来て当たり前」と思われることほど辛いことはない。その重圧は本人にしか分かりません。

それが昭和63年4月16日に父の庇護を失って、勘九郎はこれから自分一人の力でやって行かねばならない、そう云うことになったわけです。(この稿つづく)

(R7・8・19)

云うまでもないことですが、髪結新三は六代目菊五郎が当たり役とし・娘婿である十七代目勘三郎も当たり役にした役でした。勘九郎は前年10月頃から稽古を始めて、父から厳しい特訓を受けたそうです。

37年振りに勘九郎初役の新三を映像で見直した印象は、もちろん「ニンが役にピッタリだ」と云うことで良かったは違いありませんが、それはニンが合うの・合わないのと云う次元をはるかに越えたもので、「ああ六代目の新三はこういう感じだったのであろう」と素直に感得させるものであったと云うことです。この論理(プロセス)を説明することはなかなか難しい。しかし、敢えてこれを一言で表現するならば、これはやはり「血筋(DNA)の為せるものだ」ということなのでしょうねえ。教えたってここまで似せられるものじゃない、そう云うこともあるのだと改めて感じました。

例えば「勘九郎にニンがピッタリの役だ」と云うことならば、「忠臣蔵」の勘平だってそういう役だったと思います。勘九郎初役の勘平は見ました(それは昭和57年・1982・9月新橋演舞場でのことでした・別稿参照のこと)。きっちりと楷書の芸で・もちろん良い出来でしたけれど、「父の教えた通りにそのまま・神妙に勤めます」という印象が強いものでした。吉之助はそこに伝統芸能に於ける「父と子」・「伝統と継承」の問題を読み取ったわけです。

他方新三に関して云えば、同じ型ものであるが時代物の勘平よりも、生世話の新三の方が勘九郎にはどこか水が合う・気性が合うのだろうと思います。だから父が教えた通り「神妙に」やっていても、身体の奥の内なるものに従ってやっているので、自由度がより高いものになっていく、そのような感じなのです。だから手順としては父と同じことをしているが、勘九郎の新三は、受ける印象が父(十七代目勘三郎)にあまり似た感じにならないのですね。むしろ父の向こうの祖父(六代目菊五郎)が透けて見える感じがするのです。岳父・六代目の芸に追い付こうと父は懸命に努力して来ました。息子の方は・それは血のなかに遺伝子(DNA)としてある。この点で父よりも有利だと云うことです。

十七代目勘三郎の新三は「上総無宿の入墨新三」と云うことで、どこか暗い鬱屈した心情を感じさせるものでした。そこに新三の現状(社会・世間)に対するムシャクシャした思いがあるわけです。一方、勘九郎の新三には、そういった暗さがありません。と云ったら語弊があるが、もっとサッパリと明るい感触になって来ます。周囲から「あいつも大した男になった」と言われたいだけです。と言ったって大店のお嬢さんをかどわかして・街の親分をギャフンと言わせる程度のことですが、カラッと明るくて・そこに裏表がない。そこが江戸っ子の気風に似て来ます。六代目菊五郎の新三も多分そんな感触であったに違いない。勘九郎の新三を見ていると、そんな事を考えてしまいます。十七代目勘三郎も息子に稽古を付けて複雑な思いを抱いたのではないかと思いますねえ。(この稿つづく)

(R7・8・20)

もちろん勘九郎は、勘平であっても新三であっても、同じく「父の教えた通りにそのまま・神妙に」勤めています。ところが勘平ではどちらかと云えば神妙な・ちょっと硬めの印象が先に立つのに、新三だと同じような印象にならないのです。自由自在に勤めている印象になる、如何にも「ニンがピッタリの役だなあ」と感じてしまうのです。役との相性もあるかも知れませんが、これは不思議なことだなあと感じますねえ。勘九郎の新三に強いて神妙さの痕跡を探すならば、それはかつきりと歯切れの良い・楷書の芸に見出すことが出来ます。これこそ六代目菊五郎の芸の特質と云えるものです。つまり勘九郎は自分の内なる遺伝子(DNA)に対して忠実に・神妙に・無心に演じているのです。だから勘九郎の新三を見て、六代目菊五郎の新三も多分こんな感触だったに違いないと直感させる。勘九郎が新三を演じるならばそうなるのです。

歌舞伎では世襲が主流でありますから、このように親父さんそっくり祖父さんそっくりと云う場面は他の役者でもないわけではありません。しかし、大抵の場合それは淡いものにしかなりません。マスコミのキャッチフレーズとしては役に立ちますが、それが「芸の伝承」の本質に係わる問題にまで高められることは決して多くないのです。吉之助が50年歌舞伎を見てきたなかでは、唯一五代目勘九郎のみが、親父さんそっくり祖父さんそっくりという・マコトにシンプルなことが、ホントにそんな程度のことが、伝統芸能の「芸の伝承」の本質に迫る問題であると強く意識させる存在です。それは多分勘九郎のなかで「父と子・祖父と孫」と云うことが宿命のテーゼとして特異的に重く圧し掛かっているからなのですね。勘九郎初役の新三を37年ぶりに映像で見直して、当時よく見えていなかったものが今回はっきり見えた気がしました。

それにしても吉之助が記憶している勘九郎の新三(映像も含む)のなかでも、もしかしたらこの初役の新三(昭和63年・1988)の出来が一番良かったかなと云う気がしますねえ。手元に平成17年・2005・5月歌舞伎座(十八代目勘三郎襲名披露公演・当時50歳)の映像がありますが・この時の新三を見ますと、もちろん芸に余裕があって・細かいところで上手さが際立つけれども、何と言いますかねえ、「面白い芝居を見せてやろう」という色気が強い新三ですね。神妙さ・謙虚さよりも自己の方が前面に出ちゃっているのです。勘三郎にはやろうと思えばそれが出来るだけの芸がありました。だからここには六代目菊五郎の芸への意識があまり見えて来ません。当時の上り坂の時代の勘三郎の漲る自信を示すものですが、まあ芸と云うものはつくづく難しいものではありますね。(この稿つづく)

(R7・8・24)

今回(昭和63年・1988・4月国立小劇場)の勘九郎の新三は、初役と思えない目覚ましい成果を見せています。芝居が進むにつれて出来が尻上がりに良くなって行って、富吉町新三内で頂点に達する感じですかねえ。作中の新三の年齢が幾つか正確なところは分かりませんが、恐らく当時の勘九郎の年齢(32歳)にほぼ近い(もうちょっと若いかも)と思います。いつもの舞台であるとベテラン役者が新三を勤めるわけですが、そうすると若さの底に潜む理由のない破壊的な衝動を描くことはなかなか難しいことになります。しかし、柄でも気性でも役にピッタリの若き日の勘九郎が新三を勤めると、若さが持つ真実味(リアリティ)にハッとさせられます。そこに「一生懸命勤めます」と云うのとはまた別の・熱いひたむきさが伝わって来て、若い肉体の素材そのものが放つメッセージと云うものがやはりあるのだと実感させます。

ともあれ白子屋店先での勘九郎の新三には、「父の教えた通りにそのまま・神妙に勤めています」と云う感じがまだ残っているかも知れません。初役だから・そうであって当然であるし、そう云うキチンとしたところが良いわけです。ところが次の永代橋になると、このキチンとした端正な印象を維持したままで・そこに熱気と自在さが加わって来ます。これらは見方を変えれば端正さを内から壊す要素であるわけですが、この相反する要素が勘九郎のなかで拮抗します。そうすると、かつて折口信夫が六代目菊五郎の芸について語ったのとまったく同じものをそこに見ることになるのです。

『舞台の鼻まで自在に踊りこんで来て、下駄の歯一枚かつきりと踏み残すと言った、このかつきりした芸格は、同時代の役者の誰々の上にも見ることの出来なかったものと言える。此れを、彼(六代目菊五郎)の芸が持つ科学性と言っても、ちょっともおかしくない。』(折口信夫:「菊五郎の科学性」・昭和24年8月、文章は吉之助が多少アレンジしました。)

永代橋で忠七を蹴り倒し・「コレよく聞けよ」で始まる七五調の長台詞ですが、勘九郎は早いテンポで写実に二拍子気味にしゃべっていますが、かつきりとした端正な印象はしっかり保持されています。「相合傘の五分と五分」、或いは「覚えはねえと白張りの」では約束通り時代に張っていますが、重ったるい感触に陥らず・そこは芝居っ気を程々に抑えています。よく考え抜かれた台詞回しです。そこに六代目に通じる理知的な側面を感じます。

富吉町新三内で弥太五郎源七に啖呵を切ってやり込める場面などは、もっと六代目の芸を感じますね。新三はしゃべればしゃべるほどカッカとして来て、これでもかこれでもかと云う具合に源七をやり込めるわけです。表面的には親分に対する自制が利かなくなってバンバン叩くかの如く見えますが、新三の内面は意外と冷静で・ワナワナ震える源七の様子をじっくり楽しむくらいの余裕があるのです。だから源七に対する啖呵それ自体がしっかりコントロールされた「芸」みたいに見えて来ます。ここでも端正な印象と・熱気と自在さの相反する要素の拮抗が見えます。この場面の勘九郎は、六代目の新三もこんな感触だったに違いないと実感させる見事さです。この場面は父(十七代目勘三郎)も厳しく指導したと思いますが、教えたってこんなに似せられるものじゃない、これはやはり「血(DNA)の為せる技であろうか」と云うことになってしまいます。こんなことを考えさせるのは、ホント五代目勘九郎ただ一人ですね。(この稿つづく)

(R7・8・26)

吉之助は別に、歌舞伎の芸のなかで家系や血筋に重きを置いているわけではないのです。むしろそのような要素については懐疑的に考えている方だと思います。本来は、どんな分野でも血筋と関係なく、最も技芸のある者が芸を引き継ぐのが正しいのです。詳しくは別稿(上方芸の伝承と四代目藤十郎の芸)をご参照ください。しかし、そのような吉之助であっても、滅多にないことですが、「これはやはり血(DNA)の為せる技であろうか」と感じる場面がないわけではありません。吉之助にとっては、それが五代目勘九郎であったと云うことです。だから吉之助にとっての勘九郎は、吉之助が伝承芸能を考える時に常に横に置いておかねばならぬアンチテーゼみたいな存在であるかも知れません。

前述の通り・勘九郎の新三も歳を経るにつれ変化して行きます。そのなかで吉之助が今回の初役の新三について、「六代目菊五郎の新三もこんな感触だったに違いない」と直感してしまう根拠は一体何か、そもそもその直感は正しいのかと云うことを考えなければなりません。恐らくその直感は、六代目の芸を直截的に引き継いだ(しかし血筋としては繋がっていない)十七代目勘三郎や二代目松緑の新三、或いはそれ以外の役者が追い求めた新三のイメージの数々を大きく包括したところから裏付けされるものです。そこに血筋が絡まなくても、新三の芸を考える分には全然構わないのです。ところが、そこで勘九郎のような事例を見せられるとウッと言葉が詰まってしまいます。勘九郎の新三はそのような過程(プロセス)を経なくても、最初から六代目の新三であるからです。と云うわけで、吉之助にとっての勘九郎はなかなか厄介な存在なのです。

ここまで勘九郎のことばかり書いて来ましたが、この頃の国立小劇場4月公演は若手花形の勉強会の位置付けでした。橋之助(当時22歳)が忠七を・浩太郎(当時27歳)がお熊を、それぞれ初役で勤めています。こちらは如何にも「教わったことをその通りにきっちり勤めます」と云う感じの、如何にもこの年頃の若手役者の素直な初々しさ・青さで、好感が持てる出来です。まあこれが普通のことだと思います。勘九郎だって他の役を演じる時には同じような印象なのですが、新三を演じる時だけは何かが違う。これはホントに不思議なことだと思いますねえ。兎も角今回の初役の新三は、歌舞伎座のもう一回り上の世代と比べても・十分太刀打ち出来る新三だと思います。

一方、権十郎(源七)・又五郎(長兵衛)のベテラン二人はさすが安定の芸を見せています。役のニンからすると必ずしもピッタリと云うわけではないのですが、役の本質をしっかり掴んでいるのでブレがない。権十郎の源七は元大親分の風格には乏しいが、若き新三に突っ掛かられるうらぶれた雰囲気をよく出しています。又五郎の長兵衛は狡猾な大家のエグ味に乏しく・好々爺みたいな印象がしなくもないが、ストレートな印象の新三をさりげなく下支えしているところがさすが老練の芸です。と云うわけで、主演の勘九郎以下バランス良く纏まった・後味の良い「髪結新三」の舞台でありました。

(R7・8・30)