谷崎潤一郎の「感覚的な悪の行為」について

平成26年8月歌舞伎座:「恐怖時代」

三代目中村扇雀(お銀の方)、二代目中村七之助(伊織之助)、六代目中村勘九郎(珍斎)他

1)行為としての悪

ドナルド・キーン先生がこんなことを書いていました。近代日本文学における最高の大家を定めることは難しいが、森鴎外の名を挙げれば賛成する人はかなりいるだろう、夏目漱石を挙げてもまず誰も反対しないだろう、しかし、谷崎潤一郎が一番優れていると答えたら軽佻に聞こえる恐れがあると云うのです。だが正直に言えば自分は谷崎文学の方により魅力を感じるとキーン先生は書いていました。(ドナルド・キーン:「日本文学を読む」〜雑誌「波」1973年9月号)なるほど谷崎潤一郎は変態作家と呼ばれることもあるくらいですから、「細雪」はこれは例外としても、他の作品に興味があると言うと「変な趣味がありそう」なんて思われそうで、谷崎作品のことを書くのはちょっと勇気が要るのでしょうかねえ。

かく言う吉之助は、谷崎作品について「蓼喰う虫」と「卍」についての評論を書きました。実はこれらの2本の評論は吉之助にとっての密かな自信作で、「歌舞伎素人講釈」の記事のなかからベストの批評を選べと言われたら、多分、吉之助は 現時点ではこの2本を挙げると思います。どうして歌舞伎批評でなくて文芸批評を挙げるのかと聞かれそうですが、この2評論をお読みになれば分かりますが、吉之助にとってはこの2評論は文楽人形論であり、近松門左衛門論でもあります。これらの作品については多くの文芸評論家の方が文章をお書きですが、そのどれもが主人公の夫婦関係とか・主人公の嗜好や行動 など、つまり谷崎のアブノーマルな方向に興味が行っているように思います。これらの文章を読んでいると、大変失礼ですが、みなさん「あまり文楽をお分かりでないですなあ」と感じますね。「イヤ文楽ぐらい知っている」と返されそうですが、知っているのと・分かっているのとは違います。「蓼喰う虫」と「卍」を読めば、吉之助から見ると、これら2作品は文楽や近松に重ね合わせて、ある意味においては自己を冷徹なほどに客観的に突き放して、戯画的にストーリーを練り上げています。非常に技巧的かつ・造花のように工芸的に作り上げられた小説なのです。谷崎がどれほど深く文楽を理解しているか、吉之助にはよく分かります。そのこと自体が谷崎の感性のノーマル性を示しています。ところで谷崎の随筆に「感覚的な悪の行為」という ものがあります。冒頭で大正の初め頃に小田原の劇場(恐らく旅役者の芝居でしょうが、この時代の旅芝居ならばほぼ歌舞伎だと思って良いでしょう)で見た血生臭い残虐な筋立ての芝居の思い出を書いています。悪い殿さまが忠義の家来を何の理由もなく・ほとんど自分の楽しみのために嬲るという芝居であったようです。

『私の歌舞伎劇から味わう「悪」の気持はほとんどすべてがこうした「行為」の上の悪であると言っていい。(中略)要は感覚的に示唆する「悪の行為」が深刻に多量であればあるだけ、歌舞伎劇の特有な感じに陶酔せられると云った訳になる。その意味から云えば、愚劣なる狂言により多く「悪」の分子が濃厚と云い得よう。(中略)大体私は、歌舞伎劇のおもしろ味なるものは、多く「形」の上に在るのではないかと思っている。(中略)なまじいい加減に取り扱われた人物の性根の描写などよりは、刻々に描かれていく「行為の上の種々ある形」の方が、遥かにすぐれた力を持っていると考える。』(谷崎潤一郎:「感覚的な悪の行為」・大正11年5月・「演芸画報」)

こうして谷崎は歌舞伎での「行為の上での悪」の魅力を説くのですが、歌舞伎に出てくる悪人は実在の必然性に乏しい、存在的根拠が乏しく、同時にそれは筋のために体よくでっちあげられた悪人であるということも書いています。つまり、残虐な場面・凄惨な場面に官能を刺激されながらも、それがドラマ的に不毛であるということを谷崎はちゃんと承知しています。そこに歌舞伎の歪んだ要素があります。

これは吉之助の「蓼喰う虫」論(その12を参照)でも触れましたが、主人公斯波要がバートン版「アラビアン・ナイト」英訳本を取り寄せて・その注を誤読する箇所とも重なります。要は自分たちの行為は世間から裁かれならねばならない不道徳な行為であることを認識しており、ラカン流に言うならば、要はまさに自分たちがそうならねばならない(世間から擯斥されねばならない)と思っているので自分が望む通りにその注を読んでいるのです。西欧の人々は「アラビアン・ナイト」を当時の時代的気質において人間の深層に潜む欲望・願望をイメージ豊かに羽ばたかせた幻想であると同時に、それは厳格な規律によってどこか歪んでいると読みました。密かな楽しみはその厳格さによってさらに高められました。これが二十世紀初頭の時代感覚とシンクロした谷崎の感覚です。だから「のどかですなあ・・」と要が繰り返し語っている淡路人形を見る旅も、ホントはのどかどころではない。併行して妻美佐子との離婚の思惑が要の頭のなかで交錯しているからです。要は義理の父にそのことをいつ切り出そうかと悩みながら一緒に旅を続けているのです。そこを多くの文芸評論家の方が失念しています。谷崎の戯曲「恐怖時代」は大正5年の作品。(ちなみに「蓼喰う虫」と「卍」は、これよりちょっと後の作品で、昭和3年から5年までにほぼ併行した形で執筆されました。)当時の官憲の演劇に対する取り締まりは厳しいもので、「恐怖時代」はその不道徳性と残虐性を理由に、すぐに発禁処分になりました。「恐怖時代」に限りませんが、谷崎の戯曲はレーゼドラマ風(上演のためと云うよりも・読むための戯曲)であって、谷崎は小説を書く時の態度と・戯曲を書く時の態度にさほど区別をしていないように思われます。「恐怖時代」でも、同じような事柄が同じような言葉で・しかしちょっと違う表現で繰り返し語られます。お家乗っ取りを企む悪人数名がいて、彼らが悪の行為をする段取りの為に筋があるのです。お家乗っ取りの目的の為に如何に邪悪で残酷で凄惨な手段を取るつもりかを、得々と語る。武智鉄二は「谷崎潤一郎の戯曲について」(昭和31年3月)のなかで、いざ原作を切り詰めようとすると、同じようなことが語られていても・その表現の差異に人物の心理の変化が克明な筆致で展開されており、どこを削除しても作品の有機的な構成を破壊してしまうことになるので、台本の切り詰めにはとても苦労したと書いています。だから会話と言ってもモノローグ的な感覚であり、だからそのまま上演すると冗長な感じになるでしょうが、谷崎からするとそこがお楽しみなのであって、そこが小説的であるのです。

武智が昭和26年8月京都南座での歌舞伎再検討公演(後にマスコミにより「武智歌舞伎」と呼ばれることになった)で「恐怖時代」を上演した時、上演は大変な話題を呼びました。この時、武智は原作脚本を三分の二 ほどに切り詰めたそうですが、その舞台を見た谷崎からは「もう少し台本を縮めても良い」といわれたそうです。その一方で谷崎は「とにかくト書きを活かして欲しい。この芝居はト書きが良く書けてるんだ」とも言ったそうです。つまり「行為の上での悪」を描くことが谷崎の目的であって、細かい筋の辻褄合わせは問題ではない。あえて愚劣なる悪の戯曲を書いてみせたというところなのでしょうか。(この稿つづく)

(H26・8・25)

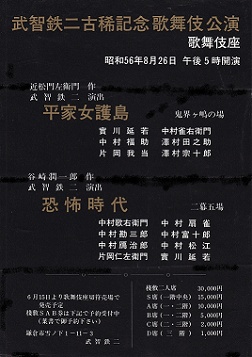

昭和56年8月26日に武智鉄二古希記念公演として一日だけ歌舞伎座で上演された武智演出の「恐怖時代」については別稿「髪を梳く歌右衛門」でも触れました。この時のプログラムは「俊寛」と「恐怖時代」の二本建てでした。マスコミによって後に「武智歌舞伎」と呼ばれることになる昭和24年から昭和28年にかけての歌舞伎再検討公演の意義については、本稿で 触れませんが、武智歌舞伎の代表作として何を挙げるべきかは議論のあるところだと思います。武智歌舞伎のなかでも「恐怖時代」は当時話題になったもので、強烈に印象が強いものであるのは確かですが、古希記念公演として出すなら「恐怖時代」とは如何なものかなどと、当時の吉之助は思ったものでした。実を言えば武智歌舞伎の代表的なものとして「熊谷陣屋」とか・「太十」とかの演出を、吉之助としては見たかったのです。また昭和26年の武智歌舞伎の「恐怖時代」は幕末小芝居風の演出であったようですが、六代目歌右衛門を中心とした豪華配役の歌舞伎座での上演では大歌舞伎になってしまって、当時の武智歌舞伎の雰囲気は片鱗しか味わえないだろうということは明らかでした。

実際、この時の「恐怖時代」は1日だけの上演ということもあって台詞が入っていない役者が多く、全体としての出来はいまひとつであったことは否めませんでした。特に思い出すのが二代目鴈治郎の珍斎の珍演で、アドリブをやっているのか・出まかせをやっているのか区別が付かない演技で、それでも役の 雰囲気は何となく掴んでいるというところが・まあ鴈治郎らしいところなのだが、「恐怖時代」幕切れでは呆けた表情で縛られた姿のまま・死体が転がっている舞台のあちらをフラフラ・こちらをフラフラ、そして時たま客席の方へ顔を向けてニタ―ッと笑うという具合で、あれが武智の指示だったのかどうか分かりませんが、客席からはそれを見て笑い声が起きるし、何となく締まらない幕切れでありました。そのなかにあって六代目歌右衛門のお銀の方は群を抜いて凄いものでした。吉之助は歌右衛門の当たり役と云える役どころはほとんど見ましたが、今思い返しても、この時のお銀の方の演技を歌右衛門ベスト5に入れたいくらいです。しかも、歌右衛門がお銀の方を演じたのは生涯でこの1日だけでした。聞くところでは武智は「成駒屋さんが承知してくれないなら、この古希記念公演の企画自体を止めます」と言って、歌右衛門 の出演承諾を得たそうです。ですから歌右衛門の方も気の入れようが普段と違ったのかも知れません。

この件については別稿「髪を梳く歌右衛門」でも書いたので・繰り返しになりますが、お銀の方の部屋の場での「髪梳き」は、谷崎の原作では家老春藤靭負が部屋を下がり医者細井玄澤が部屋を訪れるまでの単なる「つなぎ」に過ぎません。原作でのこの部分のト書きは、「お銀の方は鏡台に据わり、やや暫く化粧に念を入れてから、輝くばかりに美しくなって、再び元の席に就く」とあるだけです。今回(平成26年6月歌舞伎座)でお銀の方を演じた扇雀が髪に櫛を入れる場面で要する時間くらいが、普通ならば芝居の「つなぎ」としては観客を退屈させない常識的なところだと思います。ところが歌右衛門がこの場面に要した時間は、時計で計ったわけでないが・感覚的には扇雀の倍以上かと思うほど長かった。何しろ歌右衛門は鏡台の前に据わり、いったん髪を解いて下ろして、入念に髪を梳き、それをまた自分で結い直したのです。(扇雀はそんなことはしません。)全体に妖気と緊張感が漂い、その一挙一動が何か確信のある・意味のある演技のようで何気ない動作さえ見落としてはならないように思えました 。

お銀の方は玄澤の来るのを待っていますが、実は彼女には目的があって手持ちの毒薬の効き目を試してやろうと考えているのです。玄澤をどうたらしこんで毒薬を飲ませるか、毒薬がどんな効き目を現すか、玄澤がどんな苦しみ方をして死んでいくか、どうやって殺してやろうか、それを思うと嬉しくて嬉しくて堪らない・・・という思いを押し隠しつつ、お銀の方は美しく化粧をするのです。お銀の方の長い化粧と髪梳きは、殺しを十二分に舐めるように楽しむ為の入念な準備です。台詞もない静かな舞台のようですが、実は邪悪な陰謀と官能が騒がしいほどに渦巻いている。そのような場面なのです(つまり「蓼喰う虫」の淡路の旅と同じようなものです。それが入念な間奏曲(インテルメッツォ)になっているのです。このように間奏曲が肥大して行く事自体に歪んだ要素があるわけで、そのことは「蓼喰う虫」で離婚話に挿入される、のどかな淡路文楽人形の旅の場面とまったく同じであると云うべきなのです。)幕切れでお銀の方の膝の上で苦しんでピクピクしている玄澤(富十郎)の口を懐紙で押さえてその顔をじっと見下ろす歌右衛門のお銀の方の表情といったら、それはもう凄いというか恐 しいというか、ホントに忘れられません。

谷崎は「とにかくト書きを活かして欲しい。この芝居はト書きが良く書けてるんだ」と谷崎が武智に言ったことは、先に書きました。歌右衛門は、この2行のト書きをここまで引き延ばした歌右衛門の力量も凄いですが、この長い髪梳きの場に作者谷崎が意図した以上に谷崎美学の本領が発揮されたと云うべきなのです。この当日の感想で、この演技が歌右衛門の自己顕示欲の現れだみたいなことを発言した批評家(敢えて名前は伏す)がいましたが、見当違いも甚だしいことです。(この稿つづく)

(H26・8・27)

「私の歌舞伎劇から味わう「悪」の気持はほとんどすべてがこうした「行為」の上の悪であると言っていい。」(谷崎潤一郎:「感覚的な悪の行為」・大正11年5月・「演芸画報」)

ここで谷崎が云う「行為の上の悪」とは、悪いこと・残虐なことをする為に生まれた悪、正義の側(主人公は大抵正義であるから)を苦しめる為だけに生成した悪ということです。別稿「返り討ち物の論理」でも触れましたが、歌舞伎の悪人は性格や性根の描写に深みがなく・類型に留まることが多い。したがって、悪の動機も・方法も明確でなく、薄っぺらである。例えば「恐怖時代」の場合、正義の側が存在しない(太守を諌める二人の武士は嬲られる為の材料に過ぎないので、正義の側というのとはちょっと違います)特殊な例ですが、お銀の方とその一味はお家お銀の方の子・照千代君を後継ぎにしてお家を乗っ取ろうというわけですが、これは悪の行為の口実に過ぎません。正室を毒殺してから・どういう風に太守を操縦して・お家乗っ取りに持って行くかということも芝居のなかではいろいろ語られますが、全然実効性がない。現に珍斎の告白ですべてが露見してしまうと、悪人どもの悪事はアッと言う間に破綻してしまいます。だからその程度の薄っぺらの悪事なのです。筋のなかで用が済んだら、悪人どもには滅びてもらわねばなりません。「もはやこれまで・・・」、そういう時の悪人は随分と諦めが早い。それとも潔いのかな。昔の芝居の悪というものは、みんなそんなものでした。昔の見物は悪人を真面目に見ようとしなかったのです。大体昔の芝居では、悪人に嬲られた善人側の苦しみ・悲しみの方にこそドラマがあったのです。しかし、「恐怖時代」にはそもそも善人側がいませんから、「最後に悪が滅びて善が栄える」というオチさえない。この点においても「恐怖時代」は構造的に歪んだドラマです。

要するに悪人の性格や性根に深みと云うものを、作者谷崎は最初から求めていないのです。「恐怖時代」のなかで谷崎は小田原で昔見た血生臭い小芝居の記憶を確かにリフレインしているようです。しかし、谷崎は回顧趣味で「恐怖時代」を書いたのではありません。歪んだドラマのなかに、20世紀初頭の世界的な思潮である表現主義的なものを見ているのです。表現主義とは、印象主義と対立した形で登場した概念で、内面の表出を強調するために、非写実的な歪みの表現を多用しました。「恐怖時代」の残虐趣味・スプラッター嗜好も、そのような表現主義的な視点から、人間のなかに潜む 醜く歪んだ要素を抉り出して、それを強調した形で出てくるものです。そこに「恐怖時代」という芝居の近代性があるのです。前項で紹介した歌右衛門演じるお銀の方の長々しい髪梳きもまたそうです。それは劇構造の歪みを生み出しました。歌右衛門は、谷崎のト書きからドラマの歪みを直感的に読み取ったのです。そこが歌右衛門の感性の凄いところです。それは歌舞伎様式の歪んだ要素が、表現主義的なアヴァンギャルドな要素とどこか相通じることを期せずして示したのです。(この稿つづく)

(H26・9・4)

大正期の谷崎は視覚芸術の先端であった映画(活動写真)にも大きな興味を持っており、映画に材を採った短編小説としては、例えば「人面疸」(大正7年)、「青塚氏の話」(大正15年)などがあります。また これはあまり知られていませんが、谷崎は大正9年に設立された大正活映株式会社の脚本部顧問になって、映画製作にも係りました。谷崎が制作に係った映画は4本ありますが、谷崎が脚本を書いた最初の映画が「アマチュア倶楽部」という海浜喜劇(大正9年11月封切り・フィルムは現存していないそうです)で、この映画で妻千代の妹で「痴人の愛」(大正13年)のナオミのモデルとなるせい子を「葉山三千子」の芸名でデビューさせています。この時代の谷崎は、小説よりもむしろ戯曲の方を活発に書いていた感があり、「恐怖時代」は大正5年の作ですが、その前後の作品を見ると、「恋を知る頃」(大正2年)・「法成寺物語}(大正4年)・「愛すればこそ」(大正十年)・「マンドリンを弾く男」(大正14年)・「白日夢」(大正15年)など多くの戯曲がいずれも大正期です。

ところで谷崎は「白日夢」を映画「カリガリ博士」の影響のもとに創ったと、武智に語ったそうです。(「白日夢」は武智によって2度映画化され、それらによって現在の武智は伝統芸能家ではなくて、エロ映画監督として世間に記憶されることなったことは周知の通り。)「カリガリ博士」(ローヴェルト・ヴィーネ監督)は1920年にドイツで制作されたドイツ表現主義のサイレント映画ですが、その芸術的価値において・その後大きな影響を与えたとされる作品です。この映画の日本での公開は翌1921年(大正10年)5月のことですから、「恐怖時代」には「カリガリ博士」との直截的関連はもちろんないのですが、「恐怖時代」もこの時期の谷崎の映画への関心、すなわち表現主義への志向と関連付けて考える必要があります。例えば別稿「歌舞伎の見得〜クローズアップの手法」でも触れましたが、映画のクローズアップの技法とは「我々がそのようであると信じていたものの有様(ありさま)が視点を近づけることで違う様相を呈してくる・しかもそのすべての様相は断ち切られているようでいて・実は相対的につながっていてひとつである ・そしてひとつであるようでいてやはり断ち切られている」と言うことを表現する歪んだ技法です。そのような映画の視覚技法が持つ反自然主義的・表現主義的な要素への関心が、谷崎の戯曲執筆の原動力になったことは明らかです。

また谷崎の小説においても、映画的技法を感じさせる場面があります。そう云うと「細雪」の京都の花見の華やかな場面を思い浮かべる方が多そうですが、吉之助が言いたいのはそういうことではなく、例えば「蓼喰う虫」(昭和3年)の結末部分がそうです。これについては別稿「生きている人形〜「蓼喰う虫」論」の最終章が関連します。夕立が始まって要の意識が次第にたそがれ状態になって来たところで、「・・・いよいよ降って来ましたなあ」という女性の声(実はお久の声)が響きます。その瞬間、女形人形が突然口を聞いたように感じられて、要は一瞬、ぞっとしたに違いありません。この場面は、吉之助にはとても映画的に感じられます。と云うより、このシーンは映画をイメージして読むべき場面です。文章に心理的なクローズアップ効果が使われています。この箇所を映画的に読めなければ、「蓼喰う虫」の筋がどうして文楽と強く関連せねばならないか、谷崎が文楽をどのように感じ取ったかは、多分よく理解できないと思います。

実は「恐怖時代」はそれまでも何度か上演されましたが、純歌舞伎様式で上演されたのはこの昭和26年の武智歌舞伎での上演が最初のことでした。しかし、上記のことを勘案するならば、「恐怖時代」はやはり歌舞伎様式で演じられることが、やはり作者の意図に最も沿うものであっただろうと思います。昭和26年の武智演出を谷崎はとても気に入って、「延二郎(三代目延若)の太守と扇雀(現・四代目藤十郎)の伊織之助は持ち役にしたい」と言って、上機嫌だったそうです。それは谷崎の歌舞伎への懐古趣味・あるいは草双紙趣味から来るのではなくて、実は谷崎は歌舞伎技法のなかに近代的な要素・歪んだ側面を見ていたからです。エイゼンシュタインが「歌舞伎の見得は、映画のクローズ・アップだ」と看破したエピソードは、このことを考える時、非常に重要になります。(別稿「歌舞伎の見得〜クローズアップの手法」を参照ください。) 近代の芸術家として、同じようなことを谷崎も考えていたに違いありません。谷崎は小説・戯曲を書く為に、映画も・歌舞伎も・文楽も、どれも同じ視点から眺めていたということです。(この稿つづく)

(H26・9・7)

昭和26年の武智歌舞伎での「恐怖時代」は幕末期小芝居を意識した演出で、血糊をふんだんに使って話題となりました。幕末の歌舞伎は閉塞した世相を反映し、趣向が息詰まったところから、草双紙趣味の・グロな趣向に活路を見出そうとしました。「弁天小僧」のような、美しい娘と思っていたのが尻を捲って男の泥棒の正体を現わして観客を驚かせるなんて趣向も、そんなものです。武智はこれを歌舞伎の一番悪い見本として、その手法を「恐怖時代」に取り入れたわけです。しかし、これはもちろん手法の応用に過ぎません。武智は「恐怖時代」が谷崎の残酷趣味・スプラッター嗜好だと見ていたということではなく、近代的な人間理解の立場から、人間のなかの醜く歪んだ要素を抉り出した表現主義的なドラマであると考えていたのです。だから流血がどんどんエスカレートして、芝居で使用した血糊の量は相当なものになったようです。

今回(平成26年8月歌舞伎座)での「恐怖時代」ですが、全体にあっさりした仕上がりでありましたね。チラシには武智鉄二演出とクレジットされているけれども、実際は斎藤雅文が武智演出を土台に手を入れたということだそうで、草双紙趣味の・グロな雰囲気があまりしません。吉之助が見た昭和56年・武智古希記念公演の時でも、伊織之助が主人を諫言した武士を嬲り殺しにする場面など、殺し場面をしくこく引っ張って、ふたりの衣服を剥いで切りつけて血まみれにして凄惨でありました。このように場面を長く引っ張るところが、歌右衛門のお銀の方の髪梳きと同じく、表現主義の歪んだ要素です。そこに「行為の上での悪」がドラマの歪みとなって現れます。そこに往年の武智歌舞伎の片鱗を見た気がしたものでした。

そのような舞台を知る者にとっては、今回の舞台はまことにあっさりしたもので、物足りない。しかし、まあ昨今の観客にとっては、近代表現主義の感覚自体がもはや共有し難いかも知れない。いきなりドギツイものを見せられてドン引きされるよりは良いかなとは思います。しかし、このあっさりした舞台では、谷崎がどうしてこういう芝居を書いたのかというところは、多分見えて来ないでしょう。何と薄っぺらなドラマか・・やっぱり谷崎の変態趣味の産物か・・という感じしか持てないかも知れない。そのような迷いが、演出の斎藤雅文や演じる役者の側にもあるようです。例えばお銀の方の悪事が露見して、怒った太守が照千代の首を斬って珍斎に持たせて登場するという原作にない改変がされています。この件に関しては、お銀の方を演じた扇雀が次のように語っています。

『なぜ2人 (お銀の方と伊織之助)が死を選ぶのかという理由が伝わりにくいと感じた。2人が死を選ばざるを得ないよう加筆し、観客を納得させたい単なるお家騒動で、お銀の方が殺人鬼という芝居にしたくない。彼女は心から伊織之介と愛し合い、運命に翻弄されても最後は好きな男と死ねてうれしい。そんな感情を表したい。』(中村扇雀談:読売新聞・2014年8月4日)

役者がこの芝居にそのような疑問を感じて改変がしたくなる気持ちは、十分理解が出来ます。自然主義演劇の観点からすれば、当然そうなるのです。役の心理・行動に必然を求めようとするからです。ただし、谷崎の文学的立場は反自然主義なのであってね、こういう改変はお節介以外の何物でもない。これでお銀の方の悪の動機と、死を選ばざるを得ない必然が補強できて、その人間性に深みが出たのでしょうか。原作にもない子供の生首を持ち出して、余計なグロ趣味を出しただけのことです。お銀の方と伊織之助の純愛なんて、そんなものが、この芝居のどこにあるのでしょうか。薄っぺらなものは薄っぺらなままにしておけば良いのです。(この稿つづく)

(H26・9・13)

今回(平成26年8月歌舞伎座)での「恐怖時代」があっさりした仕上がりなのは、オリジナルの武智演出を手直ししたらしい斎藤が責を負うべきですが、グロを全面に押し出すのを躊躇して、これを笑いで中和しようとしているような感がありますね。だから観客は芝居を受け入れやすくなっていると思いますが、谷崎がこの芝居に求めたものからはちょっと遠い感じになっています。また、これが武智歌舞伎か・・と思われるのも、武智の弟子を自認する吉之助にとってもちょっと不本意です。前項で書いたように、「弁天小僧」のような、美しい娘と思っていたのが尻を捲って男の泥棒の正体を現わして観客を驚かせるなんて趣向も、今ではこれが歌舞伎の醍醐味だなんて思われているでしょうが、本来これはグロなのです。武智が歌舞伎の一番悪い例であるとした、そのようなグロな味わいが、大正期のアバンギャルドな感覚で処理されねばなりません。それでないと、谷崎としての、そして武智歌舞伎としての、同時代的な意味がないのです。

例えば気の弱い茶坊主珍斎ですが、これは本来「四谷怪談」の按摩宅悦と同様で、恐怖を増幅させる・観客を怖がらせる役であると考えられます。ところが斎藤の演出であると、どうやら観客の恐怖を紛らせる・観客を笑いに逃す方向に、珍斎が使われています。その意味においては勘九郎はよくやっていると言えます。故・十八代目勘三郎は珍斎を演じませんでしたが、父親がこの役をやったらなるほど確かにこんな感じであったろうなと思える「笑える」珍斎です。親子だから当然かも知れないが、声も間合いもよく似ている、と云うより、父親を真似ている。ただし、これは「十八代目中村勘三郎の芸」でも書いたことですが、勘三郎は「観客を笑わせてくれる楽しい役者だ」というイメージを観客に刷り込んでしまったおかげで、真面目な芝居をしても観客に笑いを期待されて、それで要らぬ苦労をしたのです。歌舞伎では当代は先代のイメージの継承を求められるということはよくある話だけれども、勘九郎は芸質としては実事に向いた役者であろうから、父親と同じ轍を踏まぬように願いたいものです。父親のイメージを追うことが必ずしも良いとは限りません。

七之助の伊織之助は、演技のなかで女形と若衆の切り替えを意識しているようですが、もっと思い切って変成男子の気持ち悪さを前面に出した方がよろしい。七之助の伊織之助は刀を構えると目付きが キリッとしちゃうのだな。まあ普通の感覚ならばそれで良いわけだろうが、そこが変態作家の谷崎です。吉之助が見た昭和56年・武智古希記念公演の時の伊織之助は現・藤十郎(当時は扇雀)で、これは谷崎が「伊織之助は扇雀の持ち役にしたい」と褒めたものでしたが、果し合いの時もグニャグニャと軟体動物的にシナを作って気持ちの悪い伊織之助でありました。これは武智が日ごろ嫌っていた歌舞伎の女形のオカマ芸的な要素を極大化させたものです。グロな芝居の肝が、伊織之助という役です。

このような伊織之助を隠し愛人にしているお銀の方との関係が純愛であるはずがありません。爛れて腐敗しきった愛欲です。原作にない改変をして、殺された息子・照千代への母親の情なんて、この悪女に最後の最後に「女の誠」を主張されるのも困ったものです。そういうわけで扇雀のお銀の方は性根の根本のところを間違えていますが、これも演出の斎藤が責を負うべきです。薄っぺらなものは、薄っぺらなままにしておけば良い。大事なことは、「恐怖時代」は最初から歌舞伎として書かれたわけではないけれど、大正5年に書かれた近代戯曲だということです。谷崎の懐古趣味・残酷嗜好だけの作品だと決めつけてはなりません。かりそめにも大正・昭和の大作家の作品なのですから、何かがあるはずである。何がこの作品を近代戯曲たらしめる要素か、そうある為には何が必要なのかをよく考えることです。作品を考える時には、その作品が成立した時の時代と関連付けて、作品を読み込まねばなりません。脚本だけを眺めてウンウン唸っているだけでは、何も見えて来ません。映画「カリガリ博士」などもご覧になると参考になると思いますね。

(H26・9・16)