イーヴォ・ポゴレリッチ来日公演2025

イーヴォ・ポゴレリッチ来日公演2025の、1月26日・所沢市民センターミューズ・アークホールでのリサイタルを聴いてきました。東京では1月29日にサントリーホールでのリサイタルがありましたが、こちらは聴かず。サントリーホールを敬遠したかに見えますが・そう云うことではなく、これは所沢で当初予定されていたプログラムが別プログラムであったこと(バッハのイタリア協奏曲、シューマンの「ウィーンの謝肉祭の道化」、プロコフィエフの「ロメオとジュリエット」から第10曲「別れの前のロメオとジュリエット」、プロコフィエフ:ピアノソナタ第6番「戦争ソナタ」がアナウンスされていました)と、東京の日程がなかなか発表されなかったせいがあって、それで所沢の切符を先に買っていたのだが、その後、所沢の曲目が変更になって東京と同じになってしまった為に、聴きに行くのを所沢だけにして東京を取り止めたせいです。しかし、所沢のアークホールはシューボックスタイプ(靴箱型)のコンサートホールで音響にも雰囲気もなかなか素敵で、結果的には良い経験をしたと思います。ポゴレリッチのコンディションも良くて、出来の良いリサイタルになったと思います。

今回(2025年)のリサイタルでは、ポゴレリッチで同じ曲を聴いたこともあるのですが、今回は何故だかモーツァルトが痛く心に突き刺さりました。解釈としては前回とそう変化したように思いませんでしたが、音(タッチ)の一つ一つの重み・と云うかクリスタルな煌めきと云うか、実に制御(コントロール)が利いた演奏でありましたが、感情の揺らめきがビンビン心に響いてくるのです。特にアダージョ・ロ短調K.540、幻想曲・ハ短調K.475、同じく幻想曲ニ短調K.331の三曲です。そのように聴こえたのは、聴く方の吉之助の精神状態にも拠るのかなとも思います。

小林秀雄は「モーツァルトの悲しみは疾走する」(何の曲について述べたかについては定かでありません)と書きました。ポゴレリッチの演奏であると、「モーツァルトの悲しみは、まるで自分の足元を確認するかの如くに、一歩一歩たどたどしく進む」。そこからモーツァルトの悲しみが響き渡るようでした。確かに様式としては浪漫的感性に傾斜し過ぎのようで、ポゴレリッチの演奏を「モーツァルトの様式を壊した」と断じる方がいても当然かと思います。溢れるような感情の動きを様式のなかにきっちり凝固させて閉じ込めて流れるように弾く、多分、それがモーツァルトの普通の「らしい」行き方であると思いますし、普段ならば吉之助もそちらの方を取ると思います。

ところがポゴレリッチの場合であると、感情の動きを様式のなかに封じ込めようとしても、内面の圧力が時折異様に高まって様式の割れ目から噴き出してしまう、そのようなことを想像させるのです。モーツァルトの音楽はそれから百年後くらいの時代の音楽(後期ロマン派と云うことになりますが)の方向を先駆けていたのだと云うことを改めて思いますね。そのような新鮮な「気付き」を毎回与えてくれるのがポゴレリッチです。

後半プロのショパンについては、吉之助も歳月をかけてポゴレリッチで同じ曲を何度も聞いて来てはいるので、モーツァルトとは違っていくらか冷静に対処が出来ます。ポゴレリッチが2000年前後に精神的に追い詰められて「音楽的に壊れた」と評された時期から2025年の現在まで、ホントに「これは一体どうしちゃったのか」と思うような異様なフォルムから、「まあ他のピアニストと比べれば確かに遅いけど・・」くらいの個性的なフォルムに落ち着いて来た、その過程をずっと追ってきたわけです。(詳しくは吉之助のポゴレリッチに関する過去の記事をご覧ください。)

そのせいか、今回のモーツァルトでは「様式を内側から壊そうという圧力」を感じたと書きましたけれど、同じ日のショパンではそれとは逆に「抑えられない感情を様式の枠に封じ込めようとする力」の方をより強く感じるのです。表現ベクトルとしては正反対の向きみたいですが、ポゴレリッチとしては作曲家によって弾き分けていると云うことではなく・どちらもまったく同じスタイルで対処していると思います。多分これはモーツァルトとショパンの音楽の在り方の違いを正直に反映しているのだろうと思います。ショパン本人は「自身はロマン派ではない」という発言もしていますし、元々ショパンの音楽は意外とフォルムへの意識が強いものだと理解しています。

しかし、後半プロの最初の夜想曲・変ホ長調Op.55-2を弾き始めた時にはポゴレリッチは比較的冷静な印象を保っていたけれども、マズルカOp.59-3辺りからは内面の圧力が高まって来たようで、ピアノソナタ第2番・変ロ短調Op.35「葬送」は熱いところを聴かせて、しかもそれがフォルムの締め付けとの緊迫したせめぎ合い(揺らぎ)を呈して、なかなかの出来を示したと思います。

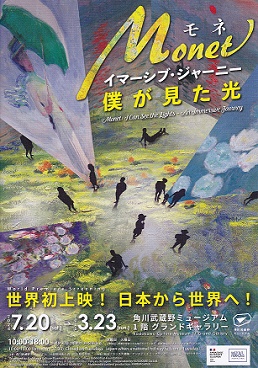

ところで翌日(1月26日)は東所沢にある角川武蔵野ミュージアムで、印象派画家クロード・モネを題材にした体験型デジタルアート:「モネ 僕の見た光」を見て来ました。これはたまたまのことで、別にポゴレリッチとの関連を意識してここに来たわけではなかったのですが、モネの光に対するスタンスは、ポゴレリッチの音に対するスタンスと似通うところがあることに気が付いてハッとさせられました。モネはこんなことを言っています。意味を補うために意訳しますが、大体こんなことです。

『僕は、もし自分が目が見えない身で生まれて・ある日突然目が開く、そんなことを想像してみることがあるのだが、きっとその瞬間に神様がこの世に光と云うものを生み出した時と同じ衝撃・感動が味わえるんじゃないかと思うんだよ。』

上記モネの発言の僕をポゴレリッチに・目を耳に・光を音に置き換えれば、これはまるでポゴレリッチが言ったことであるかのように聞こえます。ポゴレリッチは「音楽」が生成する瞬間を弾いているのです。

「モネ 僕の見た光」(ジャンフランコ・イアヌッツィ作品)は、「見てごらん、モネの画は静止しているのではなく、動いているんだよ」ということを教えてくれるので、言いたいメッセージはそれなりに伝わります。ただし人物や風景はCGで動くけれども、光の揺らめきまでは表現出来ていない。まあCGがそのレベルまでまだ追いついていないと云うことでしょう。最近の技術の進歩は近いうちにそれを可能にするでしょうが、モネの画の大事なポイントは光の揺らめき。ポゴレリッチの音楽の大事なポイントは音の煌めき。

目下のところポゴレリッチは印象派の作曲家ドビュッシーにあまり積極的でないみたいですが、そのうち聴いてみたいものですねえ。

*なお当日のプログラムは以下の通りでした。

モーツァルト アダージョロ短調K.540

幻想曲ハ短調K.475

幻想曲ニ短調K.397

ピアノソナタ第11番イ長調・「トルコ行進曲付き」K.331

(休憩)

ショパン 夜想曲第16番Op55-2

3つのマズルカOp.59

ピアノソナタ第2番変ロ短調・「葬送」Op.35

シベリウス 「悲しいワルツ」 (アンコール)(R7・2・4)